부산국제영화제야말로 그 점을 대표적으로 보여준다. 1996년 시작된 부산영화제는 5회 행사 때인 2000년부터 10회 때인 2005년까지 정점을 맞았다. 부산영화제가 아시아권을 대표하는 매머드급 영화제(부산영화제는 종종 북미권을 대표하는 캐나다의 토론토국제영화제와 비교되며 두 영화제 모두 초청작이 가장 많은 행사로 꼽힌다)로 발전하기까지 같은 기간 국내 영화산업이 욱일승천이라고 할 만큼 급성장했던 점과 깊은 관련이 있다.

당시만 해도 외환위기의 어두운 터널을 벗어난 데다 다들 사정이 나쁘지 않았던 터라 영화인은 대부분 부산영화제에 ‘반드시’ 참석한다는 분위기였다. 영화제가 열리는 열흘 남짓 해운대 호텔과 음식점은 영화인으로 북적였다. 부산에서 쓰기 위해 영화사당 수천만 원의 예산을 책정해 놓을 정도였다. 해운대 바닷가의 횟집은 한 해 최고 성수기라는 바캉스 시즌보다 부산영화제 기간에 훨씬 더 매상이 많이 오른다고 빙글거렸다.

하지만 2006년부터 한국 영화산업은 위기 국면에 빠져들었다. 수익률은 마이너스로 돌아가고 투자는 얼어붙었으며 전체 제작 물량마저 대폭 줄어들게 됐다. 화려한 영광의 시절이 언제였느냐는 듯 이제 누구도 국내 영화산업의 성공을 믿지 않는 듯이 보인다.

국내 영화산업의 몰락과 함께 부산국제영화제도 흔들리기 시작했다. 부산영화제의 위기는 지난해에 가장 뚜렷했다. 경제적으로 어려운 고비가 시작된 영화인으로서는 부산영화제를 지원할 여력이 부족했다. 마음을 쓸 여유가 없어졌다. 무엇보다 영화제에 내놓을 만한 영화를 만들지 못했다. 영화제가 마련한 필름마켓에서 활발하게 거래할 수 있는 프로젝트를 기획해 내지 못했다.

영화제가 외화내빈의 모습을 보였던 건 그 때문이다. 왠지 썰렁한 분위기가 연출됐던 것도 그 때문이다. 비교적 호의적이었던 언론매체도 비판적인 시선을 던지기 시작했다. 부산국제영화제가 매너리즘에 빠졌다는 얘기까지 나왔다.

올해는 사실 지난해보다 더 최악인 상황이었다. 영화제 내내 환율이 천정부지로 치솟았다. 개막식 때 1달러에 1200원대였던 환율은 8일 후인 폐막식 때는 1500원대 가까이 진입하기도 했다. 주식시장은 거의 붕괴 직전까지 가는 듯이 보였다. 물가는 살인적으로 폭등했고 경제적 문제로 여기저기서 비관적 자살이 이어졌다. 사회 전체가 우울증에 빠지는 상황에서 영화제가 성공적으로 진행될 것이라고 누가 감히 장담할 수 있었겠는가.

그런 점에서 본다면 올해 부산국제영화제는 상당 부분 선전한 측면이 있다. 지난해보다 오히려 더 차분하게 진행됐고 외화보다는 내실을 다지는 모습이었다. 한편으로는 규모를 키우기도 했다. 출품작이 늘었고, 상영관 수가 확대됐으며, 관객이 늘었다. 프로그램에 대한 만족도도 비교적 높았다.

우려와 달리 올해 부산국제영화제가 성공적으로 치러진 데는 영화계가 많이 흔들리는 듯이 보여도 여전히 펀더멘털은 좋기 때문이다. 이번 영화제를 통해 소개된 새로운 감독, 곧 손수범(시집), 노경태(허수아비들의 땅) 등등 한국 영화의 인력 풀은 아직 뛰어나고 건재하다. 영화에 대한 순혈의 정신도 사라지지 않았다. 한국 영화의 잠재력은 여전히 세계 최고 수준이다.

따라서 한국 영화를 조금 더 밀어주고 지원해 볼 일이다. 부산국제영화제도 좀 더 키우고 발전시켜 볼 일이다. 지금이야말로 영화사업에 공격적으로 투자를 할 때이다. 앞으로의 시대에 ‘남는 장사’는 영화와 영상 분야가 상위권 목록에 들어 있기 때문이다.

오동진 영화평론가

김유준의 재팬무비

-

사설

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

데이터 비키니

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

日언론 “사도광산 조선인 강제징용, 과거 지자체도 인정했다”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

MZ세대 가치관 변화·웨딩플레이션에 ‘노웨딩족’↑

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

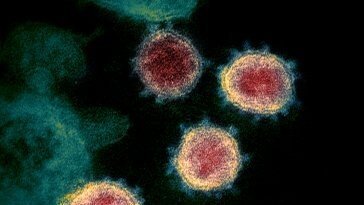

코로나 이후 전염병 13가지 급증… 세계가 더 아파졌다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[김유준의 재팬무비]멋진 캐릭터만 만들면 만사형통](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)