공유하기

[과학기술이 희망이다]<1부>①기술개척자 대우도 최고

-

입력 2004년 1월 25일 18시 41분

글자크기 설정

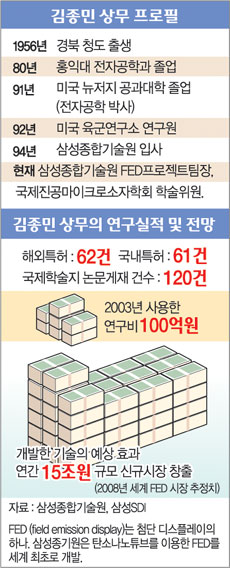

늘 설레는 남자가 있다. 그렇다고 소년은 아니다. 나이는 이미 오십을 바라본다. 삼성종합기술원 김종민(金鍾玟·48) 상무다. 그는 작년 삼성에서 세계 최고 기술인을 상징하는 ‘삼성 펠로’로 임명됐다.

그의 설렘과 낙천(樂天)이 펠로에 대한 높은 대우 때문만은 아니다. 새로운 기술에 도전하고 그 과정에서 성숙해가는 자신을 발견하는 까닭이다.

|

“어렸을 때 의대를 가려고 했죠. 그때 의대를 갔다면 지금쯤 단조로움에 지쳐 뉴질랜드에서 낚시를 하고 있을지도 모르겠습니다.”

김 상무는 변화의 선두에서 노력한 만큼 대가를 얻으려면 이공계를 선택하라고 말한다. 미래는 이공계의 시대라는 게 그의 지론.

▽도전과 창조, 나노기술의 개척자=경기 수원시 삼성전자 단지에서 공장 사이를 걷다보면 3개 건물이 맞붙은 삼성종합기술원이 나타난다.

김 상무는 이곳에서 국내외 연구원들 사이를 헤집고 다닌다. 흔히 떠올리는 ‘실험실에 틀어박힌 연구자’의 모습이 아니다.

그는 매년 수백억원의 연구비를 움직인다. 펠로인 까닭에 매년 임원 재선임 여부에 가슴 졸이지 않아도 된다. 쓰고 싶은 연구원이 있으면 외국에서도 뽑아올 수 있도록 지원을 받는다. 교수들에게 연구비를 나눠주고 국제협력을 결정하는 것도 그의 몫. 아이디어만 있으면 국내외 대학과 연구소를 넘나들며 자유롭게 도전하고 창조할 수 있다.

|

김 상무는 이곳에서 세계의 첨단 기술과 기업, 대학, 연구소를 만나는 셈이다.

그는 나노 소재 분야의 세계적 권위자다. 99년 나노 소재를 이용한 전계방출디스플레이(FED)를 세계 최초로 개발했다. FED는 플라스마디스플레이패널(PDP·흔히 벽걸이 TV에 쓰임)을 뛰어넘는 차세대 디스플레이다.

그는 세계적 과학지인 ‘네이처’와 ‘사이언스’ 등에 나노 분야의 세계 최고 전문가로 소개되기도 했다.

2010년 세계 디스플레이 시장 규모는 600억달러. 김 상무가 개발한 기술이 수십조원의 부가가치를 창출할 수 있다는 얘기다.

그의 연봉은 얼마나 될까. 김 상무는 “의사나 변호사인 친구들 정도는 될 걸요”라며 돌려 말했다. 기본 연봉, 매년 실적에 따른 성과급, 특허출원 등에 따른 보상 등을 합치면….

삼성그룹에는 김 상무와 같은 대우를 받는 펠로가 현재 4명 있다.

▽세계 최고, 문은 열려 있다=그는 가난한 수재들이 많이 다녔던 철도고교를 거쳐 홍익대 전자공학과를 졸업했다. 어려운 가정 여건 탓에 장학금을 받을 수 있는 곳만 찾아다녔다.

1981년 당시 그다지 명문대가 아니었던 미국 뉴저지주립 공대에서 석사과정을 시작한 것도 장학금 때문. 그는 명문대의 간판이나 집안의 든든한 지원과는 거리가 멀었다.

김 상무는 “도전하는 사람에게 항상 문은 열려 있었다”고 회고했다.

그는 석사과정을 마친 후 미 동부 명문대의 박사과정에 입학할 기회를 얻었다. 그러나 김 상무는 뉴저지주립 공대에 남았다. 이 학교에 나노 분야 세계 최고 권위자인 윌리엄 카 교수가 부임했기 때문이다.

카 교수 밑에서 그도 세계 최고로 성장했고 94년 삼성에 스카우트됐다.

삼성종합기술원에서 일하는 연구원은 1000여명. 그들을 대상으로 작년에 실시한 설문조사 결과가 흥미롭다. ‘어떤 보상을 원하느냐’란 질문에 연구원의 61%가 △해외 객원연구 기회 △박사학위 취득 후 해외 연구 △삼성 펠로 등을 꼽았다. 급여로 보상해 달라는 응답은 16%에 불과했다.

삼성의 한 관계자는 “이미 억대 연봉을 받는 연구원이 많다. 실력만큼 충분한 대가가 따른다”고 말했다.

|

▽포항공대 수준의 대학, 10개 만들자=김 상무는 “한국이 1인당 국민소득 2만달러 시대로 가려면 포항공대 같은 학교를 10개는 만들어야 한다”고 말했다.

그는 대학에 대한 집중 투자의 결과를 경험했다.

김 상무는 “85년 뉴저지주 정부는 뉴저지주립대에 3억달러를 투자했다”며 “그 결과 5년 만에 투자비의 수십 배에 달하는 경제효과를 낳았다”고 말했다.

뉴저지주는 카, 알 마르쿠스 등 5명의 권위 있는 교수를 뉴저지주립 공대에 영입했다. 영입 조건은 각각 연봉 100만달러와 매년 200만달러의 연구비 지원이었다.

김 상무는 “교수를 영입한 지 5년 만에 컴퓨터 자동화 연구소(CIM), 마이크로 전자기기 연구소(CFM) 등 연간 1억달러 정도의 연구비를 끌어들일 수 있는 연구단지가 생겨났다”고 말했다. 그는 “대학이 특정 분야에서 경쟁력을 갖추면 기업과 연구비, 학생 등은 저절로 따라온다”고 말했다.

김 상무는 대학교수와 기업 연구원이 몇년 간격으로 서로 자리를 맞바꾸는 순환제도를 제안했다. 특성화된 대학과 기업의 교류가 한국 이공계 발전의 열쇠라는 생각 때문이다.

이은우기자 libra@donga.com

▼이공계 현실은…‘醫-齒-韓’에 비해 상대적 박탈감 커▼

이공계는 정말 위기인가.

‘이공계 종사자가 위기에 놓였다’는 말이 나오기 시작한 것은 대략 1998년부터다. 외환위기 이후 평생직장 개념이 사라지면서 전문 기술인으로 대접받던 이공계 역시 여기서 벗어날 수 없었기 때문이다.

하지만 이공계가 모든 부문에서 위기를 맞고 있는지에 대해서는 논란의 여지가 많다. 특히 이공계의 처우 불만은 인문계 등 사회 전반과 비교한 것이 아니라 ‘의치한(의대 치대 한의대)’이라는 고소득 전문직에 대한 상대적 박탈감에서 비롯됐다는 지적이 나온다.

우선 대학의 이공계 학과는 상대적으로 위기론에 근접해 있다는 게 대체적인 평가다. 2004학년도 대학수학능력시험 응시자를 보면 자연계가 20만2000여명(31.5%)으로, 인문·사회계 34만4000여명(53.5%)보다 월등히 적다. 자연계 수능 응시자 비율은 97학년도 43.2%에서 2002학년도에는 26.9%까지 급락한 이후 소폭 상승했지만 인문·사회계에 비해서는 크게 낮은 편이다.

우수 인력의 이공계 진학률도 하향 추세다. 수능 1등급 자연계 학생 가운데 이공계 진학 비율은 98년 44.1%에서 2001년 39.2%로 4.9%포인트 줄었다. 그러나 의학계 진학은 같은 시기 35.5%에서 42.9%로 7.4%포인트 늘었다.

대졸자 취업률은 이공계가 인문계보다 여전히 앞선다. 과학기술부에 따르면 2001년 기준 4년제 대학의 이공계 졸업자 취업률은 57.0%로 인문·사회계의 53.4%보다 높다.

이공계측에서는 외환위기 이후 취업률(97년 65%)이 낮아진 게 문제라고 주장한다. 하지만 대졸자 취업률이 낮아지는 건 인문계도 마찬가지다.

초임(2001년 기준)은 인문계 출신이 많은 신용평가회사가 연간 3500만원, 금융업이 2400만∼3000만원으로 이공계 졸업생들이 주로 선택하는 전자(1900만∼2300만원), 정보통신(1800만∼2100만원)보다 높다.

최고경영자(CEO) 중에서는 30대 그룹만 놓고 보면 2002년 3월 현재 이공계(22.8%)가 인문계보다 약세다. 반면 코스닥 등록기업의 테크노 CEO는 이공계가 50%를 차지한다.

공직에서는 이공계가 확실히 열세다. 2002년 7월 현재 기술직 공무원은 전체의 24.7%, 1∼3급(실·국장급) 고위직 중에서는 21.6%다.

서울대 오세정(吳世正·물리학) 교수는 “이공계 위기가 실제보다 과장된 면도 없지 않다”며 “중요한 것은 수치로 파악되지 않는 핵심 과학기술 인력이 줄고 있다는 사실”이라고 설명했다.

|

고기정기자 koh@donga.com

▼특별취재팀▼

▽팀장=신연수 경제부 차장급 기자

▽경제부=이은우 김태한 고기정 박 용 기자

▽사회부=전지원 기자

▽동아사이언스=김훈기 이충환 기자

과학기술이 희망이다 >

-

횡설수설

구독

-

그 마을엔 청년이 산다

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[과학기술이 희망이다]공기업, 이공계 일정규모 뽑아야](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0