[문재인 대통령 당선]표심으로 본 문재인 대통령의 과제

하지만 완승이라고 하기는 어렵다. 막판까지 다자 구도가 유지되면서 국민 10명 중 6명은 문 대통령을 선택하지 않았다. 결국 이번 대선에서 민심은 문 대통령에게 ‘통합과 협치(協治)’라는 숙제를 던졌다.

이념에 따른 정당의 분화가 부각되면서 자유한국당과 국민의당은 물론이고 바른정당, 정의당도 상당한 지지세를 확인했다. 여소야대(與小野大)의 정국을 맞아 어떤 협치의 구상을 내놓고 실현하느냐가 새 정부 성공의 분수령이 될 것이라는 전망이 나온다.

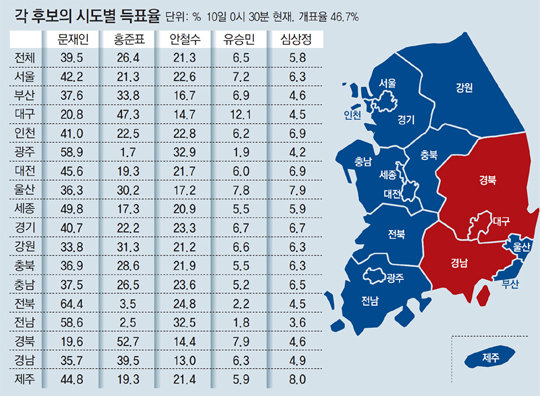

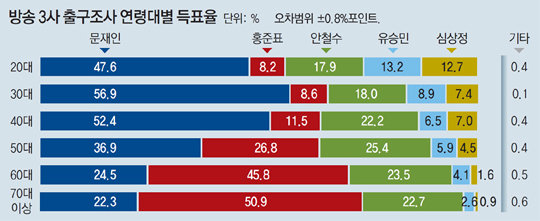

문 대통령은 전통적으로 보수 후보가 우세를 보인 부산에서는 10일 오전 0시 반 현재 37.6%로 한국당 홍준표 후보(33.8%)를 3.8%포인트 차이로 제쳤다. 출구조사 결과 60대 이상에서 홍 후보에게 절반 이상 뒤졌지만 국민의당 안 후보와는 비슷한 수준의 지지를 얻었다.

다만 줄곧 지지율 1위를 독주하며 ‘대세론’을 유지했던 문 대통령의 득표가 과반에 미치지 못하고 ‘40% 박스권’에 그친 점에서 적지 않은 과제를 남겼다는 지적이 나온다.

소신 투표 흐름 속에 개혁보수를 내건 바른정당 유승민 후보는 6.5%, 진보를 표방한 정의당 심상정 후보 역시 5.8%로 존재감을 보였다는 평가를 받는다.

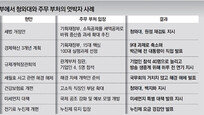

문 대통령 혼자의 힘으로는 정국을 끌고 나가기 어려운 구도가 된 만큼 통합과 협치가 최우선 과제로 거론된다. 문 대통령도 선거 과정에서 ‘통합 정부’와 ‘대탕평 인사’를 약속했다. 하지만 넘어야 할 산이 많다. 진보 정권 창출의 과실을 나누려는 내부의 요구를 넘어서지 못한다면 새 정부는 출발부터 난관에 부닥칠 공산이 크다.

또 대선 이후 정국의 불투명성을 해소하기 위해서는 야당과의 소통과 협력이 반드시 필요하다. “대통령 당선 직후 야당 당사부터 찾아가겠다”는 문 대통령의 약속을 지키면서 합리적인 보수 진영을 포함하는 ‘드림팀 내각’을 구성하는 행보가 새 정부의 안정에 중요한 요소가 될 것이라는 진단이 나온다.

○ 안보, 일자리 창출-경제성장 조화를

이 과정에서 안보 위기가 주요 변수로 작용한 것으로 보인다. 북한의 위협과 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치를 둘러싼 논쟁들은 막판까지 문 대통령에게 부담이 됐다. 미국 도널드 트럼프 정부의 사드 비용 요구, 한미 자유무역협정(FTA) 재협상 움직임 등 민감한 외교안보 현안은 문 대통령 앞에 놓인 난제로 꼽힌다. 적극적인 남북대화를 통해 북핵 협상의 돌파구를 마련하겠다는 문 대통령의 대북정책 공약 기조 역시 국민이 주목하고 있는 부분이다. 전문가들은 문 대통령이 안보 불안감을 넘어서기 위해선 중도의 지지를 얻고 합리적인 보수도 공감할 수 있는 외교안보 정책의 그림을 제시해야 한다고 지적한다.

이번 선거에서 2040세대는 줄곧 문 대통령에게 압도적인 지지를 보냈다. 문 대통령은 공공부문 일자리 81만 개 창출, 근로시간 단축을 통한 민간 일자리 50만 개 창출 등 일자리 공약을 내놨지만 정부 주도형 일자리 창출 정책이 민간의 경제성장을 잠식할 수 있다는 우려 역시 적지 않다. 이 때문에 일자리 창출과 경제성장의 균형을 찾는 것 역시 문 대통령이 해결해야 할 핵심 과제로 꼽힌다.

문병기 기자 weappon@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“벤치에 둔 명품가방…눈앞에서 들고 도주” 범인 이틀 만에 검거

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

나훈아의 라스트 콘서트… ‘피케팅’ 전쟁

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

압구정현대 35평, 43억4000만원에 팔렸다…동남권 매수심리 1.5p ‘상승’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0