앞마당에 싱싱하던 풀들은 이 계절을 만나 편히 누웠다. 푸릇하던 얼굴은 흙색을 띠었다. 이 세상에서 저 세상으로 넘어가는 낙엽들이 떨어지고 있다. 무거워 떨어지는 것이 아니라 가벼워 떨어지는 것이다.

‘사랑과 떠남은 삶의 일부다.’ 저자가 이 책에 남긴 마지막 문장이다. 삶과 죽음이 따로따로가 아니요, 만남과 떠남이 따로따로가 아니리라. 우연과 필연적인 운명이 하나이듯, 자유혼과 계절 같은 성실함이 저자와 남편 스콧 니어링의 삶 속에 하나로 녹아 있다. 이 책은 반세기를 넘도록 함께 살아 온 부부의 진솔한 이야기를 담았다. 오늘은 그냥 오늘이 아니라 백년을 걸어온 오늘이다. 스콧의 백 번째 생일날 이웃들은 이런 글귀를 선물한다. “스콧 니어링이 백 년 동안 살아서 이 세상이 더 좋은 곳이 되었다.”

헬렌은 집안의 환경과 분위기를 따라 자연스럽게 따라갈 수 있었던 여러 가지-청혼과 부자들의 걱정 없는 생활 등-를 버리고, 어릴 때부터 재능을 보였던 바이올린도 미련 없이 부모님에게 맡기고, 스콧과 함께 출애굽을 하듯 나머지 생의 대부분을 보낼 버몬트로 떠난다. ‘도덕경’의 거선지(居善地)란 말을 무위당 장일순 선생은 이렇게 풀었다. ‘머무는 데는, 깃드는 데는 땅이 좋다. 사는 데는 땅이 좋다.’

니어링 부부는 도시를 떠나 사회주의자, 평화주의자, 채식주의자가 되어 날마다 자연과 벗하며, 발 아래 땅을 느끼고, 소음과 소란스러움에서 떨어져 사는 방식을 선택했다. 스스로 노동하여 생계를 꾸리는 간소하고 성실한 삶으로 전향한 것이다. 땅을 마주하고, 자연을 마주하고, 삶을 있는 그대로 마주하며 살기로 마음먹은 것이다. 그러면서 헬렌은 중국의 고시 하나를 소개한다. ‘해 뜨면 일하러 가고 해 지면 쉴 곳을 찾네. 목을 축이는 우물을 파고 먹을 걸 주는 땅을 일구며 거둔 것을 나누네. 왕도 부럽지 않네.’

그들은 53년을 함께 돌담을 쌓고, 집을 짓고, 먹을 것을 기르는 삶을 살았다. 오페라 구경을 가서 코를 골며 자는 스콧을 향해 헬렌은 도리어 그의 삶을 예찬하며 어떤 예술도 삶과 비교할 수 없다고 말한다. 진정한 예술가는 그림을 그리거나 색칠하는 사람이 아니라, 오히려 자신의 온 삶에서 모든 생각과 행동을 아름다움에 맞추는 사람이라고 설명한다. 스콧은 깔끔하고 소박한 생활, 훌륭한 농장 운영, 차곡차곡 쌓은 땔감과 퇴비 더미, 반짝반짝 빛나는 연장들, 꼼꼼하게 정리된 노트, 정성들여 읽기 쉽게 쓴 원고에서 예술가였다고 말한다. 삶 전체가, 일상의 모든 것이 예술이며, 그 위에 있었다는 것이다.

우리가 죽어갈 때 손에 쥐어지는 것은 무엇일까. 마르틴 부버의 말대로, 그 손에는 책이 아니라 사람의 손이 쥐어져야 한다. 백 년을 산 마지막 숨에 “좋∼아”하고 가볍게 떠난 스콧과 그의 손을 잡았던 헬렌은 삭막한 이 시대에 숨 같은 스승이다.

그 철저한 절제와 간소한 일상을 부러워하며 내 무거운 소유들을 바라본다.

홍순관 가수·연출가

인생 후반전 대비하기

구독-

조건희의 복지의 조건

구독

-

홍은심 기자의 긴가민가 질환시그널

구독

-

Tech&

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

![아이 눈을 보고 말해보시죠…“네 월급 우리가 연금으로 다 가져갈 거야”[복지의 조건]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/124843786.1.thumb.jpg)

아이 눈을 보고 말해보시죠…“네 월급 우리가 연금으로 다 가져갈 거야”[복지의 조건]

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘포럼 만들어 선거운동’ 하윤수 부산교육감, 2심도 당선무효형

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

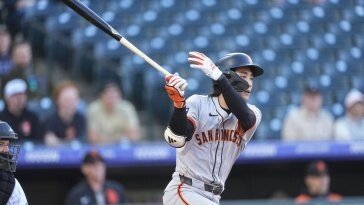

이정후, MLB 데뷔 첫 3안타 경기…이틀 연속 멀티히트

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[인생 후반전 대비하기 30선]다 쓰고 죽어라](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0