공유하기

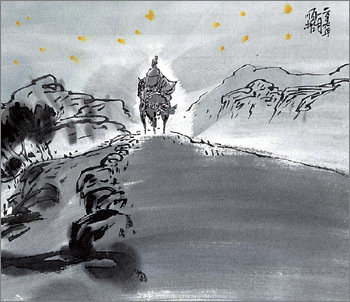

[소설]큰바람 불고 구름 일더니<669>卷七.烏江의 슬픈 노래

-

입력 2006년 1월 19일 03시 22분

글자크기 설정

“간밤에 평국군(平國君) 후공(侯公)이 없어졌습니다. 삼경 무렵 말 한 필에 올라 북쪽 진문을 빠져나갔는데 날이 밝아도 돌아오지 않는다고 합니다.”

한왕이 잠에서 깨어나기 바쁘게 군막 안을 지키던 낭중 하나가 그렇게 알렸다. 파수를 서다가 후공을 알아보고 진문 밖으로 내보내 준 군사가 날이 밝아도 후공이 돌아오지 않자 제 발 저린 나머지 새벽부터 달려와 알린 듯했다.

한 이름 없던 식객이었던 후공이 패왕을 달래 태공(太公) 내외와 여후(呂后)를 구해 냈다는 소문은 한나라 진중을 우레처럼 떠돌았다. 그가 하루아침에 평국군에 올라 제후가 되고 만금을 상으로 받은 일은 한신이 제왕(齊王)에 오른 것 못지않게 휘황한 전설이 되었다. 그런데 그 후공이 깊은 밤에 갑자기 사라지고 없으니 이상하지 않을 수가 없었다.

하지만 알 수 없는 일은 후공이 없어졌다는 말을 들은 한왕의 태도였다. 잠시 무언가를 생각하다가 고개를 끄덕이며 말했다.

“소란 떨지 말라. 원래가 그만한 헤아림은 있는 사람이었다. 후공은 제 갈 길을 갔다.”

이 일에 대한 ‘사기’의 기록은 두 줄인데, 양의성(兩意性)과 애매함에 갇혀 아직도 뒷사람들을 혼란스럽게 만든다. 그 한 줄은 후공이 태공 내외와 여후를 구해 오자, ‘한왕은 이에 후공을 평국후에 봉하고, 다시는 만나려고 하지 않았다’라고 기록한 것인데, 그 가운데 ‘다시는 만나려고 하지 않았다[익불긍복견]’란 구절의 해석은 두 가지로 나뉜다. 하나는 한왕 유방이 후공을 다시 만나고 싶어 하지 않았다고 보는 것이고, 다른 하나는 후공이 상을 받지 않으려고 다시는 한왕 앞에 나타나지 않았다는 해석이다.

‘사기’는 또 한왕이 후공을 두고 이르기를 ‘그는 천하의 능변가로서 그가 거처하는 나라를 망하게 할 것이므로 평국군이라 일컫는다’라고 했다 전하는데, 이 말도 두 번이나 앞뒤가 맞지 않아 한왕의 참뜻을 헤아릴 수 없게 한다. 첫 번째는 천하의 능변가와 그가 거처하는 나라를 망하게 하는 것 사이에 논리적인 연결이 없는 것이고, 두 번째는 또 제가 거처하는 나라를 망하게 하는 사람과 평국군이란 호칭이 잘 연결되지 않는 점이다.

흔한 해석은 후공이 초나라 사람으로 초나라를 망하게 했으니, 비록 한나라를 위해서는 공을 세웠으나 한왕이 그를 못마땅히 여겨 비꼰 것으로 본다. 뒷날 한왕이 위기에 몰린 자기를 살려준 초나라 장수 정공(丁公)을 오히려 패왕에게 불충했다 하여 죽인 일과 연관시킨 해석이다.

하지만 정공보다 훨씬 더 패왕에게 불충했던 셈인 항백(項伯)이나 몇몇 초나라 장수들까지 한왕이 감싸 안은 것을 보면 반드시 그런 대의 때문에 후공을 못마땅히 여긴 것 같지는 않다. 그보다는 패왕을 달랠 때 쓴 계책이 실은 한나라와 초나라를 모두 벨 수 있는 양날의 칼이었다는 점에 후공이 그렇게 사라질 수밖에 없었던 까닭을 찾을 수 있을 듯하다. 곧 패왕을 그대로 놓아 보내서는 안 된다는 것을 알아차린 한왕이 뒤늦게 추격에 나서자, 패왕에게 그걸 일깨워 준 후공도 더는 한군 진중에 남아 있을 수가 없어 몸을 뺐다고 보아야 한다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

최중혁의 월가를 흔드는 기업들

구독

-

횡설수설

구독

-

박일규의 정비 이슈 분석

구독

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

4

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

트럼프 “다른 나라는 현금인출기…펜 휘두르면 수십억불 더 들어와”

-

8

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

9

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

10

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

트렌드뉴스

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

3

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

4

“밀약 여부 밝혀야”…與의원에 보낸 국무위원 ‘합당 메시지’ 포착

-

5

K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

-

6

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

7

트럼프 “다른 나라는 현금인출기…펜 휘두르면 수십억불 더 들어와”

-

8

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

9

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

10

“김건희, 싸가지” 도이치 일당 문자가 金무죄 근거 됐다

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

7

‘소울메이트’서 정적으로…장동혁-한동훈 ‘파국 드라마’

-

8

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

9

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

10

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷七. 烏江의 슬픈 노래](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0