피아니스트 임동혁이 쇼팽 콩쿠르 결선에 나갔을 때의 일화 한 토막.

1악장까지 연주하던 그는 갑자기 “피아노 소리가 이상하다”며 무대를 나가 버렸다. 급히 불려 온 조율사가 피아노 뚜껑을 열자 놀랍게도 조율 기구 하나가 실수로 그 안에 남아 있었다. ‘무딘 귀’를 가진 사람들에게는 신기할 따름이지만, 임동혁은 “피아니스트들은 피아노 안에 볼펜 한 자루만 들어 있어도 소리의 차이를 금방 안다”고 말했다.

수십 가지 악기의 다른 소리와 음을 정확히 이끌어내 아름다운 화음으로 빚어내는 오케스트라 지휘자에게도 ‘귀’는 중요하다.

열 손가락으로 동시에 피아노 건반을 눌렀을 때 그 열 개 음을 정확히 모두 짚어내는 지휘자 구자범 씨. 그는 독일 만하임대 심리학과에서 ‘절대 음감’ 소유자를 상대로 한 연구의 대상이 된 적이 있다. ‘절대 음감’을 지녔다는 것은 아무 설명 없이 특정 음을 들려 줬을 때 그 음을 정확히 맞힐 수 있는 것. 하지만 그는 나라마다 440∼445Hz로 조금씩 달리 규정하는 A음을 들려 주었을 때 음만 정확히 맞힌 것이 아니라 그 음이 442Hz인지, 443Hz인지까지 맞힐 정도로 ‘초(超)절대 음감’을 보여 연구진을 놀라게 했다는 것.

음악이 아닌 무용에서도 ‘귀’는 매우 중요하다. 발레에서 남녀 무용수가 회전과 도약을 할 때는 서로의 동작을 ‘보면서’ 하는 것이 아니라, 음악을 ‘들으면서’ 타이밍을 잡기 때문이다.

‘백조의 호수’나 ‘돈키호테’에서 발레리나가 그 유명한 ‘32회전’을 시작하면 간혹 관객들이 박수를 치거나 환호성을 지르기도 한다. 하지만 이는 금물. 박수소리 탓에 발레리나가 박자를 놓칠 수 있기 때문이다.

“32회전의 경우 진짜 집중해서 돌아야 하는데 관객이 박수를 치면 무척 신경 쓰여요. 내가 몇 번을 돌았는지 세면서 회전하는 게 아니라 음악에 맞춰서 그냥 도니까요. 그래서 발레를 많이 본 관객들은 회전이 끝날 때까지 기다렸다가 박수를 칩니다.”(발레리나 황혜민)

연극에서도 ‘귀’가 중요할까? 연극배우에게 ‘가장 중요한 신체 부위’를 꼽아 달라고 하면 대부분 ‘눈’(표현력)이나 ‘입’(대사 전달력)을 든다. 하지만 연기력을 인정받는 여배우 고수희는 특이하게 즉각 “귀”라고 답했다.

“의외로 많은 배우가 자기 대사는 완벽하게 하면서도 상대방 대사는 정성껏 귀 기울여 안 듣는 것 같아요. 하지만 연기란 주고받는 것이기 때문에 먼저 남의 말을 잘 듣지 않으면 내 대사도 결코 좋을 수 없지요.”

‘입은 하나지만 귀는 두 개인 이유’를 새삼 곱씹어 보게 하는 말이다.

강수진 기자 sjkang@donga.com

무대 뒤 몸 이야기

구독-

특파원칼럼

구독

-

월요 초대석

구독

-

오은영의 부모마음 아이마음

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

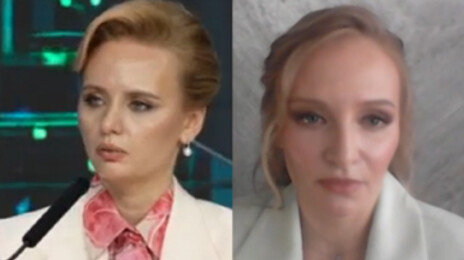

푸틴 빼닯은 두 딸, 공식석상에 이례적 등장…건강악화설 의식?

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이화영 징역 9년 6개월 선고…변호인이 SNS에 올린 ‘ㅆㅂ’의 정체

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

주식으로 100만 원 벌었다? 연말정산 인적공제 제외로 수십만 원 토해낸다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[무대 뒤 몸 이야기]소리꾼의 목](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0