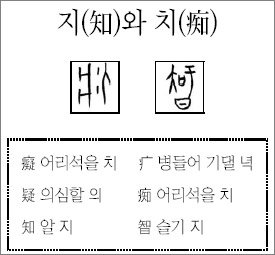

癡는 (녁)이 의미부이고 疑가 소리부이지만, 疑는 의미부도 겸하고 있다. (녁)은 갑골문(왼쪽 그림)에서 침상에 病(병)에 걸린 사람이 땀을 흘리며 누워 있는 모습으로부터 病 들었음을 표현했다. 그래서 癡는 의심스러운(疑) 병(녁), 즉 병명을 확실히 몰라 治癒(치유)가 어려운 병을 말했다.

그 뒤 癡의 疑가 知로 대체되어 痴로 변했는데, 우리는 痴를 속자로 보지만 지금의 중국에서는 痴를 주로 사용한다. 痴 역시 (녁,역)이 의미부이고 知가 소리부이지만, 知는 의미부도 겸하고 있다.

그렇다면 새로 만들어진 痴는 智力(지력)에 병(녁)이 있는 상태, 즉 지적 능력이 모자라는 것을 표현한 것으로 생각된다.

知는 갑골문에서 口(입 구)와 矢(화살 시)로 구성되었는데, 이는 화살(矢)이 과녁에 명중하듯 상황을 날카롭게 판단해 말(口)할 수 있는 능력을 일컫는다. 주로 보통 사람들보다 아는 것이 많고 경험이 많은 사람이 이러한 능력을 지녔을 것이다. 금문(오른쪽 그림)에서는 于(어조사 우)가 더해져 있는데, 于 역시 ‘말하다’는 뜻이다.

智는 知와 같은 근원을 가지는 글자다. 그 뒤 ‘말하다’는 뜻의 曰(말할 왈)을 더해 문자문화보다는 구술문화가 우세했던 시절의 ‘웅변’의 중요성을 강조했다. 하지만 예서 이후 日(날 일)로 바뀌어 지금의 자형으로 변했다. 따라서 智를 두고서 “지식(知)이 지혜(智)가 되려면 세월(日)이 흘러야 한다”고 풀이한 것은 예서 이후의 자형에 근거한 해석이다.

蜘(거미 지)는 (충)(벌레 충)이 의미부이고 知가 소리부이면서 의미부의 표현을 풍족하게 해 준다. 옛 사람들은 거미를 가장 영특한 곤충으로 생각했던 듯하다. 거미가 만들어 내는 거미줄의 다양한 모양과 쓰임새, 그리고 인류가 만들어 낸 가장 강한 섬유인 케블라 섬유보다도 더 튼튼한 거미줄의 특성이 거미가 영특하고 지혜로운(知) 벌레(충)라는 생각을 갖게 했던 것 같다.

하영삼 경성대 교수 ysha@ks.ac.kr

漢字 뿌리읽기

구독-

조영준의 게임 인더스트리

구독

-

영감 한 스푼

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“김정숙 인도 순방, 기내식 비용만 6292만 원”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘뜨거운 감자’ 학생인권·교권보호 새 조례안, 의회 통과할까

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“아기 맨발은 못 참지”…‘한국인의 정’ 느낀 美유튜버 ‘훈훈’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 뿌리읽기]선거(選擧)](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0