요즘 각 지방자치단체가 추진하는 가로등 교체사업과 공원꾸미기 등을 보며 디자인이란 것에 대해 절망한다. 억지로 모양을 내고 무슨 무슨 상징물들이 덧붙여진 데에다 색마저 요란하게 칠해진 가로등들은, 우리가 없이 살던 시절 있는 듯 없는 듯 초라하게 서 있던 가로등이 오히려 조촐한 아름다움을 갖고 있었음을 절감케 한다.

공원꾸미기는 또 어떠한가. 내가 아는 어떤 곳은 두 도로 사이에 나무들이 많이 심어져 있던 삼각형 모양의 자투리땅인데 그런대로 시민들의 쉼터 역할을 제대로 하던 곳이다.

그곳의 모양새가 요즘 확 바뀌었다. 돌로 떡을 치듯 인공수로와 분수, 조형물들을 만들고 돌벽을 쌓아 무슨 무슨 행차도, 마패 등을 박아놓는 것으론 성에 차지 않았던 모양이다. 쥐꼬리만 한 잔디밭에 둘러친 철책은 완자무늬와 구름무늬로 장식됐고, 또 다른 수로는 유리벽과 스테인리스 철책으로 둘렀으며, 형형색색의 원통형 환기구는 눈을 어지럽게 한다. 거기서 그치기만 했어도 용서할 수 있었을지 모른다.

가장 큰 ‘죄’는 유모차를 끌고 나온 젊은 부모와 그 아이, 그리고 그곳을 지나는 시민들이 앉아 쉴 긴 의자도, 나무 그늘도 없애버려 시민의 쉴 권리를 박탈했다는 사실이다. 또 하나의 ‘죄’는 시민의 세금을 낭비한 죄다. 그런 곳은 모양 좋고 그늘 좋은 나무들과 앉아 쉴 수 있는 긴 의자와 흙냄새 풍기는 바닥이면 족하지 않은가.

좋은 디자인이란 불필요하게 디자인하지 않는 데에 있다. 본래 그 모습으로 있어 왔고, 그래서 별로 눈에 띄지 않고, 우리 곁에 있는 듯 없는 듯한 것들이 편안한 것이고 좋은 것이며 그것이 디자인이다. 디자인이란 필수불가결한 요소만 남기고 불필요한 것을 제거하는 것이 그 요체다. 그리스인들이 세운 도리아식 신전에 대해 곰브리치는 “이 양식의 건축물에는 참으로 불필요한 것은 존재하지 않으며 적어도 우리가 그 목적하는 바를 알 수 없는 구석이란 전혀 없다”고 말했다. 멀리 갈 것 없이 우리의 초가삼간도 그러하다.

또 어김없이 봄이 왔다. 개인적으로 봄이란 계절은 배반의 계절로 느껴진다. 우중충한 내 마음과 달리 보이지 않는 곳에서 그야말로 물밑작업으로 물과 양분을 빨아들이고 모든 준비를 암암리에 하다가 별안간 우리 눈앞에 싹을 틔우고 꽃봉오리를 내미는 내숭스러운 저들에게 무언가 크게 당했다는 느낌이 들기 때문이다. 어찌됐건 봄이 왔으니 또 호미자루 잡는 일이 시작됐다. 호미를 잡고 잡초를 캐고, 마른 잎을 모아 태우고 마당정리를 하다 말고 호미를 들여다본다.

아주 먼 옛날 누군가가 쇠를 벼르고 이 모양을 만들어낸 뒤 그대로 변하지 않고 농부의 손에 있었으며, 앞으로도 장구한 시간, 어쩌면 인류 최후의 날까지 이 모양 그대로 있을 호미야말로 ‘가장 기능적인 것이 가장 아름답다’는 디자인의 핵심을 우리에게 얘기해준다.

요란하게 치장하고 억지모양을 만들고 색을 덧붙여 ‘날 좀 보소’ 하며 서 있는 것들의 사악한 기운이 인간들의 삶에 스며들까 걱정이다. 디자인이란 절제다. 우리의 삶이 그러하듯이.

한애규 조각가

문화 칼럼

구독-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

이호재의 띠지 풀고 책 수다

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

[단독]아파트 베란다에 대마밭… 밀경, 2년새 3배로 늘어

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

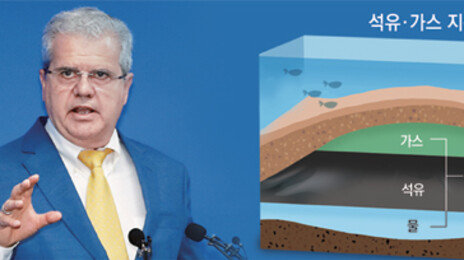

“영일만 7곳 자원 매장 조건 갖춰… 탄화수소 못찾은건 리스크”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘너무 이른 세리머니’ 결승선 5m 남기고 메달 놓친 선수 (영상)

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[문화칼럼]임진모/대중음악 ‘Again 7080’](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/04/23/6918851.1.jpg)

![[문화칼럼]한애규/‘절제’ 있는 디자인이 아름답다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/04/09/6917703.1.jpg)

![[문화칼럼]조경진/사라지는 골목, 사라지는 文化](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/03/26/6916666.1.jpg)

댓글 0