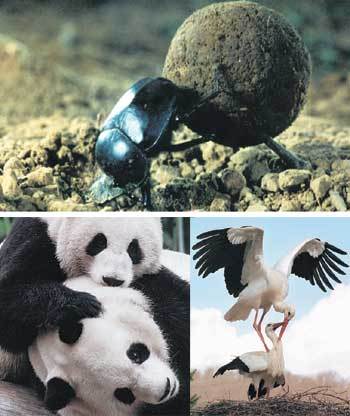

쇠똥구리의 직업은 오물 처리업자다. 짐승들이 똥을 싸놓으면 쇠똥구리 부부는 그것으로 경단을 만들어 땅 속에 있는 집으로 가져간다. 경단은 부부의 일용할 양식이자 새끼인 알을 유충으로 키워내는 훌륭한 인큐베이터.

호주 정부는 1800년경 들여온 소와 양이 어마어마한 배설물을 배출하자 고민 끝에 ‘외국인 근로자’ 쇠똥구리 수천 마리를 긴급 고용해 목장의 푸름을 되찾았다. 현지 토종 쇠똥구리들은 캥거루나 코알라가 내놓는 한 입 크기의 배설물에 익숙해 이보다 큰 오물 처리 기능이 없었기 때문이다.

미국의 과학전문 작가로 퓰리처상을 수상했던 저자는 생물학과 진화론 분야의 연구성과를 활용해 보잘 것 없어 보이는 생명체들의 놀랍도록 정교한 생존의 지혜를 의인화해 들려준다. 이 책은 뉴욕 타임스에 게재했던 글들을 다듬어 1995년 펴낸 것. 원제는 ‘The Beauty of the Beastly’. 올 7월 국내에 번역 소개된 저자의 다른 책 ‘여자 그 내밀한 지리학’(1999)보다 앞서 쓰인 것이다.

책의 앞부분에는 ‘암컷의 선택이론’이 나온다. ‘난자는 비싸고 정자는 싸다’는 말이 있듯이 암컷이 수컷보다 번식에 더 많이 투자하기 때문에 훌륭한 짝을 고르려고 애쓴다는 것이다. 진화생물학자들에 따르면 암컷은 개체 번식 본능에 충실하기 위해 건강한 정자를 지닌 수컷을 원한다. 암탉의 마음을 흔들어 놓는 것은 수탉의 밝은 볏과 턱볏이다. 볏과 턱볏은 수탉의 피부 가운데 가장 약한 부위여서 기생충과 질병에 감염됐는지 여부를 가장 먼저 드러낸다. 제비 암컷은 꽁지가 길고 균형 잡힌 수컷 제비에 ‘필’이 꽂히는 데 길고 균형 잡힌 꽁지깃을 가진 놈의 면역세포가 상대적으로 강하다.

연애할 때 수컷의 외모와 정력을 놓고 까탈을 부리던 암컷은 결혼 후에는 혹독한 시집살이를 각오해야 한다. 케냐의 흰가슴벌잡이새도 그렇다. 시부모들은 신혼집에 가서 갓 결혼한 내외를 떼놓으려고 안간힘을 쓴다. 결국 신랑은 신부를 버리고 부모 집으로 들어가 자기의 동생들을 돌본다.

신랑이 개체 번식 본능을 저버리고 자기 유전자가 아닌 부모의 유전자를 전파하기 위해 애쓰는 것은 왜일까. 신랑에게 동생 양육은 일종의 도제 기간이다. 가장 안전한 환경에서 새끼 키우는 법을 터득하게 된다. 그리고 부모가 얼른 죽어 안정된 보금자리를 자기에게 넘겨주기를 기다린다는 것이다.

저자에 따르면 죽음은 생명 유지의 필수 요소다. 인체에 해를 끼칠 가능성이 있는 세포들은 스스로 자살 프로그램을 가동해 죽어준다. 자살하라는 신체의 명령을 어기고 몸속에 남아있는 세포가 암세포다.

진화론자들은 자살 충동을 느끼는 것이 자기희생적 본능의 표현이라고 주장한다. 벌거숭이두더지쥐는 기생충에 감염되면 공동 배설지역으로 가서 죽을 때까지 꼼짝하지 않는다. 집단에 기생충을 옮기지 않기 위해서다. 어차피 자기는 살 가망이 없으니 자기와 가까운 친족의 유전자라도 퍼뜨리기 위한 ‘이기심’ 때문에 ‘희생’을 택한다는 설명이다.

이진영기자 ecolee@donga.com

자연과학

-

어린이 책

구독

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

황재성의 황금알

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

해리스 부통령 “우크라 에너지 복구·인도적 도움에 2조원 이상 지원”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

배임죄 폐지론 불쑥 꺼낸 금감원장

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

순찰차 옆에 감사 편지· 용돈으로 산 과자 두고 간 초등학생 ‘감동’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[자연과학]'얼굴'…얼굴은 '마음의 거울'이다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0