放-쫓을 방 伐-칠 벌 終-마칠 종

遷-옮길 천 享-누릴 향 僕-종 복

이미 수차 언급한 바 있지만 중국에는 지금부터 2000년 전 漢(한)나라 때부터 ‘選擧’(선거)제도가 있었으며 그보다 더 아득한 尙書時代(상서시대)에 이미 ‘民主’(민주)라는 말이 있었다. 이쯤 되면 중국은 세계 최초이자 최고의 민주국가가 아닌가.

그러나 중국은 秦始皇(진시황) 때부터 정식으로 출발한 專制君主(전제군주) 제도의 나라이기도 했다. 전제군주제는 무려 2100년이나 지속되다 1911년 쑨원(孫文)의 辛亥革命(신해혁명)에 의해 비로소 終焉(종언)을 고하게 된다.

이렇게 사람을 헷갈리게 하는 것은 槪念(개념)의 차이 때문이다. 곧 당시 選擧는 지방관리가 고을에서 인재를 뽑아(選) 조정에 추천(擧)했던 것이며, 중국에서 民主는 ‘民之主’(민지주), 즉 ‘백성의 주인’으로 ‘天子’(천자)를 뜻했을 뿐이다.

사실 옛날 中國에서는 君主制 외에 더 훌륭한 政體(정체)가 있다는 것은 생각조차 하지 못했다. 곧 專制가 인류를 위한 唯一無二(유일무이)의 政體였으므로 역대 政治의 變遷(변천)은 고작 人物(인물)의 교체였을 뿐 政體의 變化(변화)는 全無(전무)했던 것이다.

그 결과 중국에서 歷代(역대)의 통치자들은 상상할 수 없는 막강한 권력을 享有(향유)했다. 하늘 아래 모든 것이 君主 一人의 것이 되고 말았으며 왕조는 皇室(황실)의 확대이며 官僚(관료)는 君主의 忠僕(충복)일 뿐이었다.

다행스런 점은 백성이 중요하다는 소위 民本思想(민본사상)은 있었다는 것이다. 尙書(상서)나 左傳(좌전) 등에 보면 그 같은 言論(언론)을 어렵지 않게 접할 수 있다. 그 결과 제 아무리 暴君(폭군), 奸臣(간신)이라도 이에 대해 공공연하게 반대할 수는 없었기 때문에 中國에서는 최소한 대놓고 ‘朕(짐)이 곧 國家‘라고 했던 暴君은 없었다.

그 民本思想을 누구보다 부르짖었던 이가 孟子(맹자·B.C 372-B.C 289)다. 그의 사상 중 특히 주목할만한 것은 ‘放伐論’(방벌론)이다. 곧 獨夫(독부. 민심을 잃은 포악한 군주)는 武力(무력)으로라도 토벌하여 쫓아내야 한다고 하면서 대표적인 예로 夏(하)의 桀(걸)과 殷(은)의 紂(주)를 들었다. 易姓革命(역성혁명)을 합리화했던 것이다. 2300년 전의 주장이라고는 믿어지지 않을 만큼 대담하기 이를 데 없다. 뒤에 司馬遷(사마천)은 史記(사기)에서 백성의 抵抗權(저항권)을 인정하였으며 이런 정신은 줄곧 이어져 淸末(청말)의 政治運動(정치운동)으로 나타났다.

鄭 錫 元 한양대 안산캠퍼스 교수·중국문화 sw478@yahoo.co.kr

文化가 흐르는 한자

구독-

이주의 PICK

구독

-

서광원의 자연과 삶

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

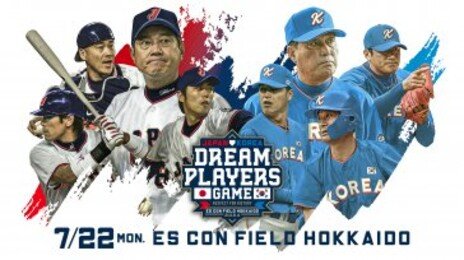

김태균·봉중근·이대형, 한일 야구 드림플레이어스 출전

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

논란거리 된 ‘오메가-3’ 먹어? 말어?

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

키 꽂혀있던 차량 훔쳐 달아난 50대, 차에 있던 카드로 쇼핑하려다 걸려

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[문화가 흐르는 한자]朝 三 暮 四(조삼모사)](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0