예진-격리실 갖춘 응급실 3곳뿐… 의심환자와 ‘불안한 동거’

- 동아일보

-

입력 2016년 5월 13일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

[메르스 1년/우리는 달라졌다]<中> 허술한 응급실 ‘감염의 온상’

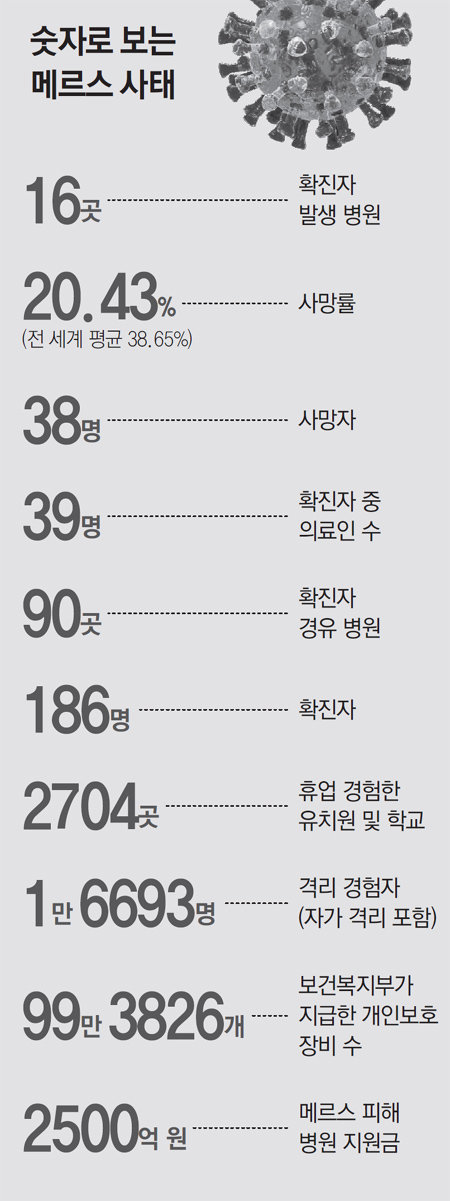

《 지난해 메르스(MERS·중동호흡기증후군)사태가 온 나라를 흔들었을 때 방역의 최전선이었던 응급실은 역으로 가장 큰 허점을 드러낸 공간이 됐다. 14번 환자를 일반 응급실에 사흘간 입원시켜 80여 명에게 감염시키는 ‘슈퍼 전파자’가 되도록 방치했는가 하면, 메르스에 감염된 응급 이송요원(137번 환자)이 일주일넘게 병원에서 근무하기도 했다. 감염병을 막는 관문이 아닌 ‘병원 내 감염’의 진원지로 전락했던 셈. 동아일보 취재팀이 8, 9일 서울 중구 국립중앙의료원 응급센터에서 ‘보조 안전요원’으로 활동하며 그 후 1년간 응급실 운영 실태가 어떻게 개선됐는지 체험했다. 》○ “왜 막느냐” 항의하는 보호자

8일 오후 11시 반. 체온 39도인 일곱 살 남자아이가 구급차에 실려 왔다. 아이를 따라 응급실로 들어서려는 외조부모를 막아섰다. 이 병원은 감염병 전파 가능성을 최소화하기 위해 환자당 보호자 1명에게만 출입증을 주고 응급실 출입을 제한하고 있기 때문이다. 그들은 거세게 따지다 “메르스 사태 이후 규정이 바뀌었다”는 설명을 듣고 나서야 진정했다.

보건 당국은 응급실에 환자 이외 많은 사람이 불필요하게 드나드는 것을 막기 위해 보호자 출입 제한을 일선 병·의원에 권고하고 있다. 연내에 관련법을 개정해 보호자 출입 제한을 의무화할 방침이다. 하지만 현장 의료진은 이 같은 사정을 모르는 일부 보호자의 막무가내 행동과 항의에 시달리고 있다. 한 간호사는 “무작정 응급실에 들어가려던 보호자가 경비원을 폭행해 경찰이 출동하기도 했다”고 말했다.

○ 응급실을 동네 의원처럼 이용하는 ‘꼼수’ 환자

응급환자 분류체계 세분화는 경증 환자가 뒤섞여 ‘감염병의 온상’이 될 우려가 높은 응급실 과밀화를 해결하기 위한 핵심 대책으로 꼽힌다. 반드시 필요한 환자만 응급 진료를 받도록 해 제 기능을 하게 만들자는 것. 하지만 등급 판정에 불만을 제기하거나 외래진료를 위한 꼼수로 응급실을 찾는 환자가 여전히 끊이지 않고 있다.

○ 환자 정보 공유 시스템 필요

달라진 또 하나의 풍경은 응급실을 찾은 환자를 응급실로 들여보내기 전 예진실에서 1차 문진을 하고 체온을 측정하는 것이다. 고열과 기침 등 메르스 의심 증상을 보이고 2주 내에 아랍에미리트(UAE) 등 메르스 발생국에 다녀온 이력이 있다면 일반실이 아닌 음압 격리실로 보낸다. 격리된 환자를 돌보는 의료진은 전신 보호장구를 착용하고 정밀 검사를 실시해 음성 판정이 나올 때까지 의심환자를 다른 일반 환자와 분리해 둔다.

하지만 현재 전국 센터급 이상 응급실 145곳 중 예진 및 격리 시설이 모두 완공된 곳은 국립중앙의료원과 조선대병원, 분당차병원 등 3곳뿐이다. 90여 곳은 공사 중이고, 나머지 50여 곳은 공간 부족 등을 이유로 공사 계획조차 내지 않고 있다.

조건희 기자 becom@donga.com

트렌드뉴스

-

1

美민주당 상원의원들, 트럼프에 ‘韓핵잠 원료 공급’ 반대 서한

-

2

“130도 안심 못 해”…30년 경력 심장 전문의 “혈압 목표 120/80”[노화설계]

-

3

비트코인 2000원씩 주려다 2000개 보냈다…빗썸 초유의 사고 ‘발칵’

-

4

[단독]국힘, ‘한동훈 제명 반대 성명’ 배현진 징계 절차 착수

-

5

아르헨티나 해저 3000m에 ‘한국어 스티커’ 붙은 비디오 발견

-

6

국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P

-

7

8년째 ‘현빈-손예진 효과’ 스위스 마을…“韓드라마 덕분에 유명세”

-

8

통일부 이어 軍도 “DMZ 남측 철책 이남은 韓 관할” 유엔사에 요구

-

9

“코인에 2억4000 날리고 빚만 2200만원 남아” 영끌 청년들 멘붕

-

10

‘알짜 구내식당’ 오픈런… “점심 한 끼 6000원 아껴 주식 투자”

-

1

[단독]국힘, ‘한동훈 제명 반대 성명’ 배현진 징계 절차 착수

-

2

李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”

-

3

‘YS아들’ 김현철 “국힘, 아버지 사진 당장 내려라…수구집단 변질”

-

4

장동혁 ‘협박 정치’… “직 걸어라” 비판 막고, 당협위원장엔 교체 경고

-

5

‘600원짜리 하드’ 하나가 부른 500배 합의금 요구 논란

-

6

[단독]트럼프 행정부, 대북 인도적 지원사업 승인

-

7

[사설]반대파 무더기 퇴출 경고… 당권 장악에만 진심인 장동혁

-

8

주민센터서 공무원 뺨 때리고 박치기 한 40대 민원인

-

9

한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%

-

10

조현 “美, 韓통상합의 이행 지연에 분위기 좋지 않다고 말해”

트렌드뉴스

-

1

美민주당 상원의원들, 트럼프에 ‘韓핵잠 원료 공급’ 반대 서한

-

2

“130도 안심 못 해”…30년 경력 심장 전문의 “혈압 목표 120/80”[노화설계]

-

3

비트코인 2000원씩 주려다 2000개 보냈다…빗썸 초유의 사고 ‘발칵’

-

4

[단독]국힘, ‘한동훈 제명 반대 성명’ 배현진 징계 절차 착수

-

5

아르헨티나 해저 3000m에 ‘한국어 스티커’ 붙은 비디오 발견

-

6

국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P

-

7

8년째 ‘현빈-손예진 효과’ 스위스 마을…“韓드라마 덕분에 유명세”

-

8

통일부 이어 軍도 “DMZ 남측 철책 이남은 韓 관할” 유엔사에 요구

-

9

“코인에 2억4000 날리고 빚만 2200만원 남아” 영끌 청년들 멘붕

-

10

‘알짜 구내식당’ 오픈런… “점심 한 끼 6000원 아껴 주식 투자”

-

1

[단독]국힘, ‘한동훈 제명 반대 성명’ 배현진 징계 절차 착수

-

2

李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”

-

3

‘YS아들’ 김현철 “국힘, 아버지 사진 당장 내려라…수구집단 변질”

-

4

장동혁 ‘협박 정치’… “직 걸어라” 비판 막고, 당협위원장엔 교체 경고

-

5

‘600원짜리 하드’ 하나가 부른 500배 합의금 요구 논란

-

6

[단독]트럼프 행정부, 대북 인도적 지원사업 승인

-

7

[사설]반대파 무더기 퇴출 경고… 당권 장악에만 진심인 장동혁

-

8

주민센터서 공무원 뺨 때리고 박치기 한 40대 민원인

-

9

한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%

-

10

조현 “美, 韓통상합의 이행 지연에 분위기 좋지 않다고 말해”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0