공유하기

소상공인 울리는 ‘상표 도둑’

- 동아일보

-

입력 2014년 3월 27일 03시 00분

글자크기 설정

상표 브로커 피해 속출

서울 도심에서 유명 음식점을 운영하는 A 씨는 3년 전 공들여 지은 가게 이름을 얼굴도 모르는 사람에게 빼앗길 처지에 놓였다. 지난해 8월 B 씨가 자신의 가게 이름과 똑같은 상표를 먼저 출원했기 때문이다.

특허청에 따르면 이 상표는 별다른 이의 신청이 없으면 B 씨가 주인이 된다. B 씨는 공교롭게도 이런 식으로 잘나가는 상표를 먼저 출원하기로 업계에서 명성(?)이 높다. 그는 모 아이돌그룹의 상표도 먼저 등록해 해당 소속사와 법적 분쟁을 벌이고 있다.

A 씨는 “사람들에게 쉽게 각인되고 인터넷 검색에서도 잘 노출될 수 있도록 공들여 이름을 지었는데…”라며 “창업 당시 가게 문을 여는 데 급급했던 나머지 상표를 출원하지 않은 게 후회스럽다”고 말했다.

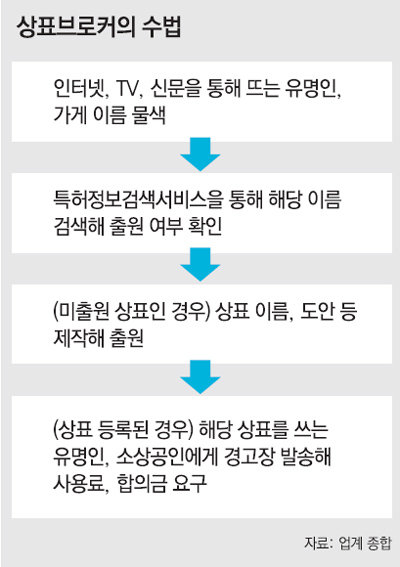

업계에 따르면 상표브로커들은 언론이나 인터넷을 통해 뜨는 가게들을 찾아내 해당 상표를 출원하고 있다. 흥미롭게도 B 씨가 A 씨의 가게 이름을 자신의 상표로 출원한 날은 이 가게가 유명 TV프로그램에 소개된 다음 날이었다. A 씨는 “당시 우리 가게 상표를 출원하기 위해 상표브로커들 간의 경쟁이 벌어졌다고 들었다”고 말했다.

결국 A 씨는 올해 초 가게 이름을 바꿨다. 지난해 말 개정된 상표법에 따라 원래 가게 이름을 계속 쓸 수는 있지만 같은 이름으로 매장을 늘리거나 다른 업종으로 사업을 확장할 수 없는 등 제약이 많기 때문이다. 또 상표 권리를 확보하려면 소송을 해야 하는데 소송 기간과 비용을 고려해 가게 이름을 바꾸기로 한 것이다. A 씨는 “이번 사태를 겪기 전까지 상표에 대한 인식 자체가 없었다”며 “주변 상인들만 봐도 대부분이 상표를 지킬 줄도, 상표브로커의 공격을 피할 줄도 모른다”고 말했다.

정부와 국회는 상표브로커의 횡포를 막기 위해 노력하지만 근본적인 해결은 쉽지 않다는 입장이다. 상표법의 근간인 선출원주의 원칙을 훼손할 수 있기 때문이다.

무엇보다 소상공인들이 상표에 대한 인식 자체가 부족해 법이 개정되더라도 실효성이 크지 않을 것이라고 전문가들은 지적했다. 실제 지난해 말 특허청이 만든 상표브로커 피해신고 사이트에 접수된 신고 건수는 26일 현재 18건에 불과하다.

전종학 경은국제특허법률사무소 대표변리사는 “상표브로커의 횡포를 막기 위해서는 법 개정에 앞서 상표에 대한 인식을 높이려는 노력이 우선되어야 한다”며 “소상공인들도 가게를 차릴 때 상표를 미리 출원하는 등 주의를 기울여야 한다”고 말했다.

김호경 기자 whalefisher@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

7

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

8

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

9

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

7

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

8

월 300만원 줘도 “공무원은 싫어요”…Z세대 82% ‘의향 없다’

-

9

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0