공유하기

[‘햇살’ 잃어가는 햇살론]다음달부터 원금상환… 서민 안전판이 ‘가계빚 새 불씨’로

- 동아일보

-

입력 2011년 6월 18일 03시 00분

글자크기 설정

경남 창원에서 분식집을 운영하는 김모 씨는 지난해 8월 연 10%대의 금리로 900만 원의 햇살론을 대출받아 분식집 리모델링 비용으로 빌렸던 지인의 돈을 갚았다. 최근 가게 임차료가 월 60만 원에서 70만 원으로 오르고 장사도 예전 같지 않아 햇살론을 추가로 빌리기 위해 농협 지점을 찾았다. 그러나 “이제 햇살론을 취급하지 않는다”는 지점 직원의 말에 발길을 돌려야 했다. 그는 급한 대로 인터넷 대출직거래사이트에서 연 26%의 금리로 200만 원을 빌렸다. 연체율 급증으로 햇살론 대출영업이 쪼그라들면서 다시 사금융시장으로 돌아간 것이다.

살인적인 고금리에 시달리는 서민들의 한 줄기 빛이 될 것으로 기대를 모았던 햇살론이 출범한 지 1년도 채 되지 않아 ‘개점휴업’ 상태에 들어갔다. 정부와 민간 금융기관이 1조 원씩, 총 2조 원의 보증 재원으로 출범했으나 경기침체로 서민 이용자들의 연체가 늘어나면서 떼일까 봐 빌려주지 못하는 상황이 됐다. 친서민 분위기에 휩쓸려 서둘러 시작했지만 경기 침체, 금리 상승 등 경제 현실을 고려하지 않아 실패한 포퓰리즘 정책이 될 개연성이 커졌다.

금융전문가들은 “원금 상환 시기가 도래해 연체율이 5%를 넘을 경우 햇살론의 지속 가능성에 심각한 의문이 제기될 것”이라며 “가계빚의 뇌관을 건드리는 기폭제 구실을 할 수도 있다”고 경고했다.

햇살론의 출발은 화려했다. 금융당국은 지난해 7월 햇살론을 내놓으면서 ‘서민에게 따뜻한 햇살 같은 금융’이라며 홍보에 열을 올렸다. 대출을 독려하기 위해 서민금융회사의 경영실태 평가항목 가운데 ‘사회공헌활동’ 부문에 서민대출 취급실적을 반영하고 우수기관은 포상하겠다고 밝혔다. 금융당국이 팔을 비틀자 제2금융권 회사들은 햇살론 대출에 적극 나섰다. 첫 대출이 이뤄진 7월 26일부터 8월 말까지 6만1663명에게 5453억 원이 대출금으로 나갔다. 한 저축은행 관계자는 “대출심사가 까다롭지 않아 ‘묻지도 말고, 따지지도 말고’ 대출해주는 상품이라는 우스갯소리까지 나왔다”고 전했다.

금융당국의 독려 속에 이뤄진 햇살론 대출경쟁은 올 들어 물가 급등, 전세금 상승, 금리 인상 등 이른바 ‘3고(高)’ 현상으로 서민경기가 어려워지면서 사실상 ‘올 스톱’ 상태가 됐다. 치솟는 연체율이 문제였다. 서울 송파구 방이동에 사는 택시운전사 김모 씨(58)도 5평짜리 월세 보증금이 500만 원에서 700만 원으로 뛰면서 햇살론 연체 위기에 몰렸다. 그는 “보증금을 어디에서 구해야 할지 막막한 상황”이라며 “다음 달 햇살론 원금 상환을 제대로 할 수 있을지 모르겠다”고 말했다.

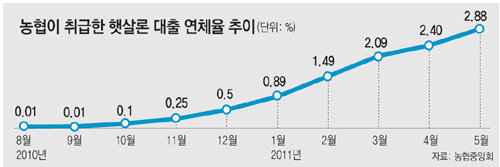

김 씨처럼 한계 상황에 몰리는 서민이 늘면서 햇살론의 연체율은 지난해 9월 0.007%에서 올해 4월 2.9%로 급등했다. 시중은행 관계자는 “연체율 수치가 높은 것도 문제지만 연체율이 올라가는 속도가 쓰나미처럼 빠르다”며 “하반기에 원금상환이 시작되는데 추가적인 금리상승이 맞물리면 막대한 손실이 예상된다”고 말했다.

한 금융권 대출설계사는 “햇살론 재원이 떨어졌다며 상담을 기피하는 등 금융기관들이 햇살론 대출에 나서지 않아 요즘은 고객들에게 햇살론 이야기를 아예 꺼내지도 않는다”고 했다. 햇살론을 이용하려는 서민은 많은데 빌려주는 금융기관은 적다 보니 이른바 ‘꺾기’가 다시 등장했다. 금융기관들이 1000만 원을 대출할 때 고객들에게서 금융회사가 손해를 보지 않는 수준인 15%의 예금(150만 원)을 미리 받아두고 못 찾아가게 하는 것이다.

○ 처음부터 잘못 설계된 햇살론

한 상호금융기관 관계자는 “청와대가 햇살론 대출고객을 초청하는 행사까지 있다 보니, 우리로서도 대출을 적극 늘릴 수밖에 없었다”며 “정부가 대출금의 85%를 지급보증하면서 대출심사도 느슨하게 이뤄졌다”고 귀띔했다. 다른 관계자는 “햇살론 대출이 급증하던 초창기에 구체적인 대출 가이드라인이 없어서 대출 대상자와 금액을 어떻게 책정해야 할지 난감할 때가 많았다”며 “긴급생계자금, 운영자금, 창업자금 용도로 대출이 이뤄졌는데, 실제 이 목적에 맞게 대출금이 이용됐는지 확인하기 힘들다”고 전했다.

정찬우 한국금융연구원 연구위원은 “햇살론 재원을 마련하기 위한 금융회사의 조달금리가 5∼6% 수준인데 만약 연체율이 이보다 높아지는 상황이 발생하면 금융회사들이 판매를 전면 중단할 수밖에 없을 것”이라며 “햇살론이 지속적으로 판매되도록 하려면 결국 금리를 올리는 수밖에 없다”고 했다. 이건호 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 “햇살론이 당초 정책 목적에 부합되게 운영되고 있는지, 추가 부실 가능성이 있는지 등에 대한 점검이 시급하다”고 말했다.

장윤정 기자 yunjung@donga.com

김철중 기자 tnf@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘이란의 영변’에 농축우라늄 60% 저장…美, 델타포스 투입하나

-

2

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

3

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

4

美국방 “오늘 이란 공습 가장 격렬할 것…전투기·폭격기 최대 투입”

-

5

‘음주운전’ 이재룡 “잘못된 행동 죄송…사고 인지 못해”

-

6

박진영, JYP 사내이사 사임…“K팝 대외업무 집중”

-

7

[사설]한 해 신규 박사 2만 명… ‘고학력 실업’ 양산 시대의 그늘

-

8

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

9

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

10

‘콜록콜록’ 푸틴 기침 영상, 공개 4분만에 삭제…건강이상설 재점화

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

8

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

-

9

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

10

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

트렌드뉴스

-

1

‘이란의 영변’에 농축우라늄 60% 저장…美, 델타포스 투입하나

-

2

삼성전자 16조 자사주 상반기 소각…SK㈜도 5.1조

-

3

트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다

-

4

美국방 “오늘 이란 공습 가장 격렬할 것…전투기·폭격기 최대 투입”

-

5

‘음주운전’ 이재룡 “잘못된 행동 죄송…사고 인지 못해”

-

6

박진영, JYP 사내이사 사임…“K팝 대외업무 집중”

-

7

[사설]한 해 신규 박사 2만 명… ‘고학력 실업’ 양산 시대의 그늘

-

8

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

9

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

10

‘콜록콜록’ 푸틴 기침 영상, 공개 4분만에 삭제…건강이상설 재점화

-

1

장동혁 “의원들 의견 잘 들었다”…‘절윤’ 입장 이틀째 침묵

-

2

李 “주한미군 무기 반출, 반대의견 내지만 관철 어려워”

-

3

한동훈 “尹 복귀 반대 결의?…어차피 감옥 있는데 그게 절연인가”

-

4

성토 쏟아져도 침묵한 張, 절윤 결의문엔 대변인 짧은 입장만

-

5

대북송금 검사 “檢지휘부 믿다 나는 죽고 사건은 취소될 판”

-

6

‘찐명’ 한준호, 김어준 직격 “지라시도 안되는 음모론으로 李정부 공격”

-

7

李 “개혁하자고 초가삼간 태우면 안돼” 檢개혁 정부 주도 못박아

-

8

1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

-

9

전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

-

10

“20억 줄테니 팔라”…中도 탐낸 ‘서해의 독도’ 격렬비열도

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0