공유하기

[정가 브랜드 새전략]『노 세일』 최고는 깎지 않는다

-

입력 1997년 4월 14일 07시 59분

글자크기 설정

트렌드뉴스

-

1

“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술

-

2

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

3

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

4

강남역 일대서 ‘셔츠룸’ 불법전단지 대량살포한 총책 구속

-

5

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

6

세계 평균의 2.5배… 한국인의 ‘커피 사랑’, 건강엔 괜찮을까?[건강팩트체크]

-

7

택시 730만·전용기 3.7억원… 중동 탈출 ‘부르는 게 값’

-

8

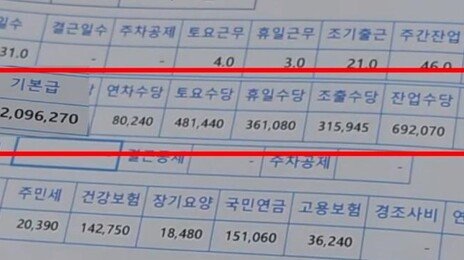

“휴일 없이 한 달 내내 일했다”…태국인 노동자 ‘400만원’ 월급명세서 화제

-

9

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

10

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

1

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

2

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

3

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

4

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

5

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

6

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

7

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

8

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

9

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

10

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

트렌드뉴스

-

1

“맨홀에 끼여 발목 뼈 산산조각” 엄지원, 日 여행중 긴급수술

-

2

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

3

울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

-

4

강남역 일대서 ‘셔츠룸’ 불법전단지 대량살포한 총책 구속

-

5

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

6

세계 평균의 2.5배… 한국인의 ‘커피 사랑’, 건강엔 괜찮을까?[건강팩트체크]

-

7

택시 730만·전용기 3.7억원… 중동 탈출 ‘부르는 게 값’

-

8

“휴일 없이 한 달 내내 일했다”…태국인 노동자 ‘400만원’ 월급명세서 화제

-

9

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

10

美, 최신예 미사일 ‘프리즘’ 이란서 처음 쐈다…“추종 불허 전력”

-

1

배현진 징계 효력 중지…“장동혁 지금이라도 반성하라”

-

2

李 “‘다음은 北’ 이상한 소리하는 사람 있어…무슨 득 있나”

-

3

李 “주유소 휘발유 값 폭등…돈이 마귀라지만 너무 심해”

-

4

[단독]주한미군 패트리엇 ‘오산기지’ 이동… 수송기도 배치

-

5

사전투표함 받침대 투명하게 바꾼다… 부정선거 의혹 차단

-

6

법원, 장동혁 지도부의 배현진 징계 효력정지

-

7

李 “기름값 담합은 중대범죄…악덕기업, 대가 곧 알게될 것”

-

8

“우리 아들-딸 왜 죽어야하나” 항의…팔 부러진채 끌려나갔다

-

9

김어준에 발끈한 총리실…“중동 대책회의 없다고? 매일 챙겼다”

-

10

與 경남도지사 후보 김경수 단수 공천

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개