우승의 기쁨: 고전적 기념촬영에서 현대의 헹가래까지[청계천 옆 사진관]

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

변영욱의 백년사진 No. 62

이번 주 백년사진이 고른 사진은 1924년 5월 19일자 동아일보 2면에 실린 사진입니다. 100년 전 서울에서 고교 야구대회가 열렸습니다. 야구 대회에서 우승한 대구(DAIKU)야구단과 배재야구단에게 우승기를 수여한 후 기념촬영한 사진이 실렸습니다.![[상] 대구야구단 [중] 우승기 수여식 [하] 배재야구단 / 1924년 5월 19일자 동아일보](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/25/125106168.1.jpg)

● 사람은 밥으로만 살지 않는다. 건강한 조선 청년의 정신을 위해 야구 대회를 열다

| [야구대회(野球大會)를 보고 – 조선의 장래를 다스릴 용자는] |

| 조선 체육회 주최와 동아일보사 후원의 전(全)조선야구대회는 지난 16, 17 이틀 동안 배재운동장에서 성황리에 원만히 마치었다 한다. ◇‘사람이 밥으로만 살지는 않는다’는 옛 성인의 말은 어디로 보든지 옳은 말이지만 건전한 정신을 가져야겠다는 점에서 더욱이 조선의 꽃봉오리인 소학단으로부터 청년단까지 온 조선을 망라한 대회라는 점에서 두 손을 들어 그 원만히 경과함을 축하하여 마지 않는 동시에 장래를 위하여 더욱 간절히 비는 바이다. 과연 우리 조선에 어느 것이 자유로우며 그 무엇이 행복스러우랴! 사면을 보아도 모든 것이 자유롭지 못하고 바야흐로 살펴도 온갖 것이 이치에 맞지 않는 것이 조선의 오늘이다. ◇청년은 청년으로의 원대한 포부가 있어야겠고 소년은 소년으로의 아리따운 새 희망을 가꾸어야 하겠거늘! 하물며 할 일이 많은 조선의 청년과 소년임에는 더 말할 여지도 없거니와 용기조차 없는 것이 아닌가. ◇이와 같은 여러 가지 점에서 한 둘 씩 차례로 온 조선을 망라하여 씩씩한 용기와 튼튼한 기틀을 가꾸움이 결코 긴하고 중요한 일인 동시에 오히려 이와 같은 모임이 늦은 느낌을 일게 한다. ◇다섯 살된 동 대회가 무슨 사정으로 인하여든지 참가단체가 다수에 이르지 못한 불만이 있다하나 (그것)보담도 경기의 본정신에 있어서 충분히 또 원만하게 ‘스포츠맨십’을 발휘한 것은 더욱 칭찬하여 마지 않는다. |

요즘 열리는 고교야구는 보통 보름 정도 걸리는데 당시에는 출전 팀 숫자가 많지 않다보니 이틀만에 최강자를 가릴 수 있었었네요. 요즘 목동야구장과 신월야구장에서 열리고 있는 ‘제 78회 황금사자기 전국고교야구대회 ’의 경우 5월 14일부터 5월 29일까지의 일정입니다.

● ‘헹가래’ 사진은 1960년대부터 나오기 시작

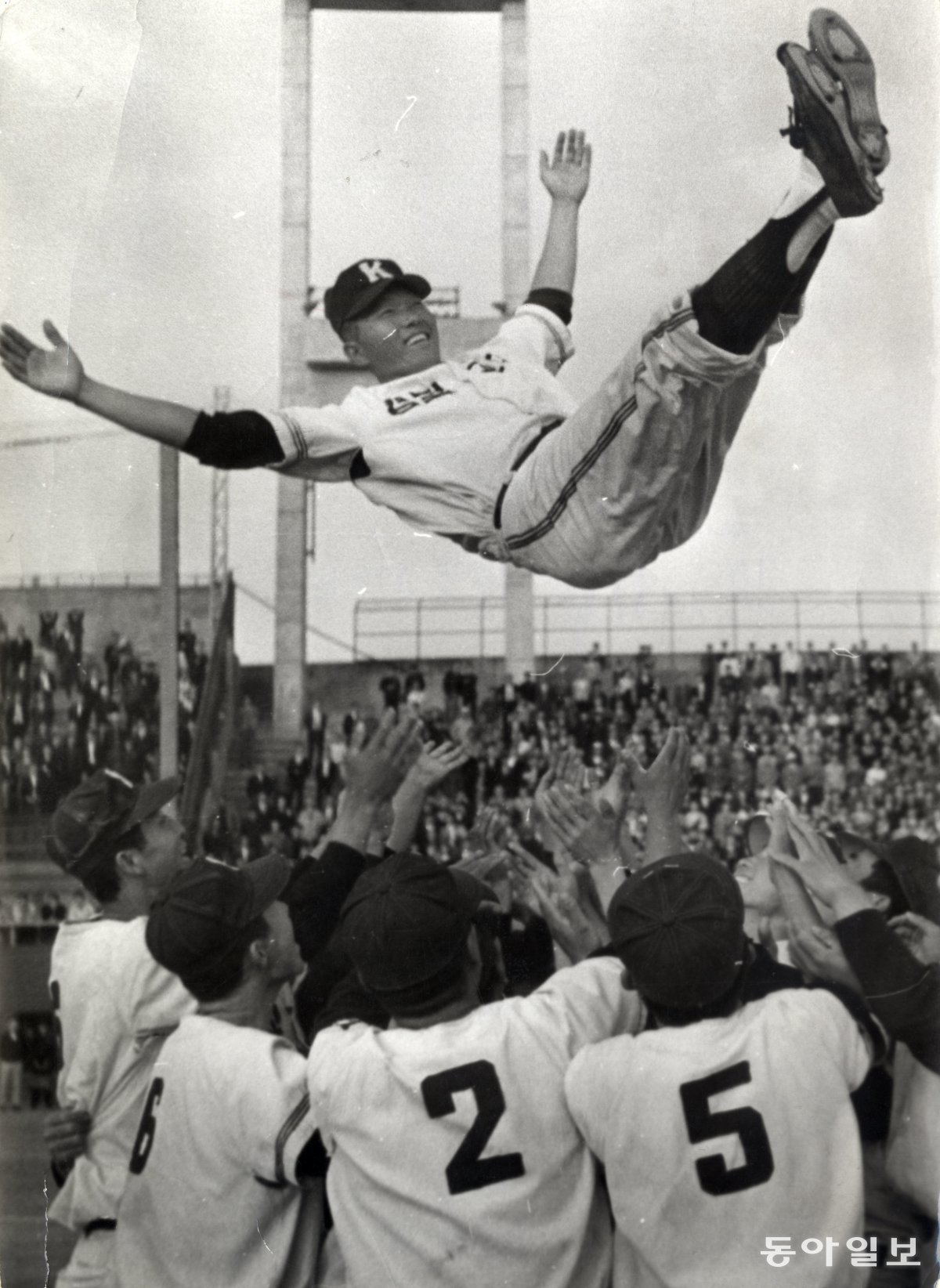

사진 얘기로 돌아와 보겠습니다. 점잖게 포즈를 취하고 있는 선수들을 보면서 요즘 고교 야구의 우승 사진을 상상해 봅니다. 우승을 보여주는 전광판을 배경으로 선수들이 감독을 헹가래 치는 사진이 신문에 실립니다. 카메라를 의식해서 감독의 얼굴이 잘 보이도록 선수들이 그림을 잘 만들어 줍니다. 일부 학생 선수들은 카메라를 향해 포즈를 취하기도 합니다. 감독도 잘 보이고 선수도 잘 보이는, 어쩌면 자연스럽지 않지만 주인공의 얼굴과 기쁨이 동시에 표현되는 사진이 만들어집니다. 사진에 등장하는 주인공들이 사진을 잘 이해하는 시대이기 때문이기도 하고 기술적으로도 빠른 움직임을 포착할 수 있는 카메라가 나온 시대이기 때문에 가능한 앵글입니다.

고교 야구 우승팀의 헹가래 사진이 언제부터 찍히기 시작했는지 궁금해 동아일보 DB를 찾아보았습니다. 점잖은 기념사진과 역동적인 우승 사진이 갈라지는 분기점이 있을 거 같습니다. 보관된 사진 중에는 1968년도 사진이 가장 오래된 커트입니다.

우리나라 헹가래 사진의 역사는 55년쯤 되는 셈입니다. 물론, 동아일보 데이터베이스 기록 이전에 헹가래 사진이 있을 수도 있습니다. 알려주시면 감사하겠습니다. 사진 말고 기사에서 헹가래라는 표현이 처음 등장한 것은 1935년 12월 23일자 동아일보 4면에 실린 이무영(李無影)의 연재소설 “먼동이 틀 때” 제 127편 이었습니다. ‘장정 몇은 내게로 달려들어 팔 다리를 하나씩 잡고 헹가래를 치기도 했다’는 표현입니다.

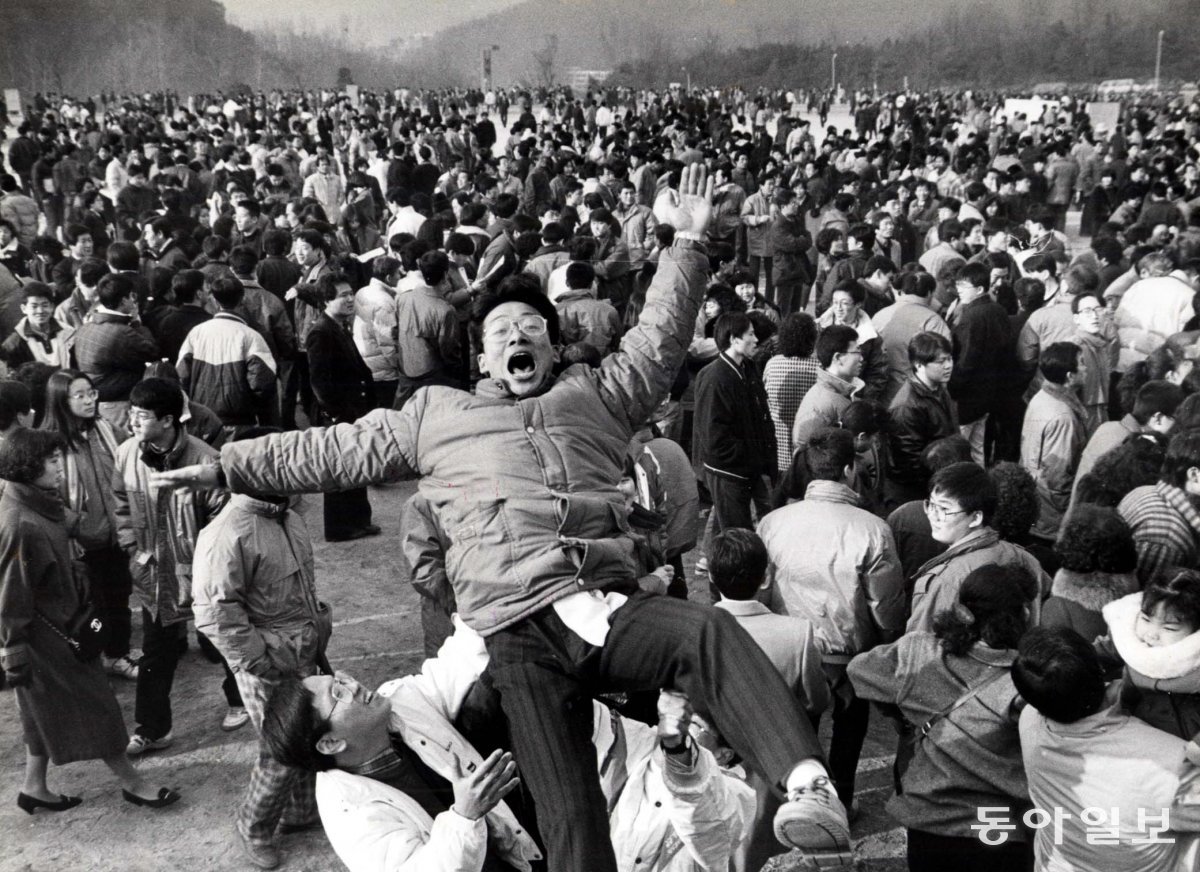

우리나라에서 스포츠 대회 말고 헹가래 사진이 많이 등장했던 상황은 아마 대학 입시 현장이 아니었을까 싶습니다. 지금은 사라진 풍경이지만 1980년대 말까지만 해도 대학입학의 당락은 해당학교 운동장에 설치된 대형 벽보판에 이름이 있느냐 없느냐로 결정되었습니다. 지금처럼 온라인으로 아이디와 비밀번호를 넣고 바로 확인하던 시대가 아니었기 때문에 현장에 친구들과 가족들이 함께 가서 확인하는 시간이 있었습니다. 그리고 희비가 엇갈리는 순간을 기록하는 사진기자들의 카메라에 헹가래를 치는 장면이 포착되었습니다.

헹가래 사진이라는 키워드로 검색을 하던 중 몰랐던 사실을 하나 알았습니다. 헹가래가 영어나 외래어가 아닌 순우리말이었습니다. 어감 때문에 여태 외래어로 생각해 왔었는데 아니었습니다. 헹가래의 어원 중 하나로 농사지을 때 하는 ‘가래질’에서 왔다는 주장도 흥미롭습니다. 헹가래를 칠 때 사람의 네 활개를 번쩍 들어 내밀었다 들였다를 반복하는 일이 가래질을 할 때 흙을 떠서 앞으로 던지고 다시 뒤로 돌아와 흙을 떠서 앞으로 던지는 것과 비슷하여 헹가래가 가래질에서 왔다고 본다는 것이었습니다.

외국에서도 헹가래 치는 장면이 나오는 것 같은데 우리나라 사진과의 선후 관계는 정확하게 파악이 되지는 않습니다. 1988년 서울올림픽에 참가한 독일 선수들의 헹가래 사진이 있어 함께 소개합니다.

오늘은 100년 전 고교 야구 대회 우승팀 모습의 사진을 통해 우승의 기쁨을 표현하는 사진이 어떻게 변해오고 있는지 살펴보았습니다. 여러분은 사진에서 어떤 특이점을 보셨나요?

누구나 스마트폰 카메라로 가족과 풍경을 멋지게 찍을 수 있는 시대입니다. 사진이 흔해진 시대에, 우리 사진의 원형을 찾아가 봅니다. 사진기자가 100년 전 신문에 실렸던 흑백사진을 매주 한 장씩 골라 소개하는데 여기에 독자 여러분의 상상력이 더해지면 사진의 맥락이 더 분명해질 거 같습니다. 댓글로 여러분의 생각을 알려주세요.

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

지금, 이 사람

구독

-

정일천의 정보전과 스파이

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

4

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

5

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

6

李 “그걸 혼자 꿀꺽 삼키면 어떡합니까”…조현 외교장관 질책 왜?

-

7

[단독]“尹 은혜 갚으라며 국힘 입당 지시” 신천지 前간부 진술

-

8

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

국힘 “장동혁 병원 이송 본인이 거부…모든 수치 정상 이하”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

8

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

9

마크롱이 거슬리는 트럼프 “佛 와인에 200% 관세 부과할 것”

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

트렌드뉴스

-

1

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

2

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

3

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

4

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

5

단순 잇몸 염증인 줄 알았는데…8주 지나도 안 낫는다면

-

6

李 “그걸 혼자 꿀꺽 삼키면 어떡합니까”…조현 외교장관 질책 왜?

-

7

[단독]“尹 은혜 갚으라며 국힘 입당 지시” 신천지 前간부 진술

-

8

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

국힘 “장동혁 병원 이송 본인이 거부…모든 수치 정상 이하”

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

4

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

5

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

8

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

9

마크롱이 거슬리는 트럼프 “佛 와인에 200% 관세 부과할 것”

-

10

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![설영희 디자이너, ‘들꽃청소년자립돕기’ 자선패션쇼 개최[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/19/133186380.1.jpg)

댓글 0