모리스 “루이스 부르주아? 내겐 늘 두려웠던 존재!”[영감 한 스푼]

- 동아일보

-

입력 2024년 5월 10일 11시 00분

공유하기

글자크기 설정

지난주에 이어 프란시스 모리스 전 테이트모던 관장 인터뷰를 소개합니다.

모리스 관장의 학창 시절과 젊은 큐레이터였을 때 일화,

그리고 테이트 모던 터빈홀을 커다란 거미로 채운 루이스 부르주아와의 기억에 대한 이야기가 준비되어있습니다.

오늘 평소보다 분량이 약 1.5배 정도 되는데요. 궁금할 독자분들이 분명히 계실 것 같아 자세히 소개드립니다! 그럼 시작하겠습니다

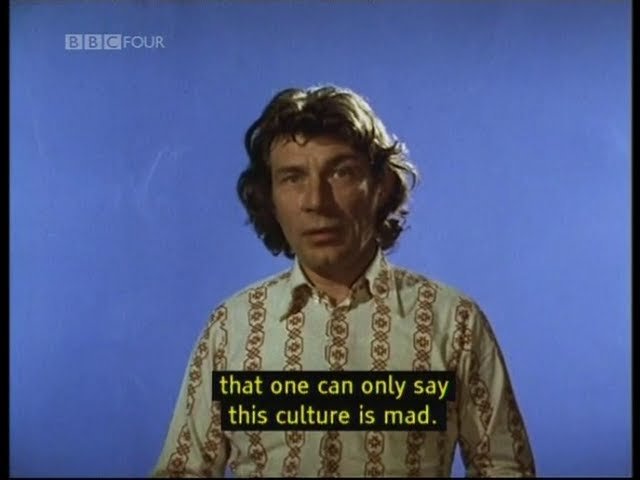

“금지를 금지한다”

68혁명과 저항의 시대가 낳은 변화

68혁명과 저항의 시대가 낳은 변화

| 제가 대학을 다녔던 1970년대 캠퍼스에서는 세계를 향해 과거와는 달라져야 한다는 아우성이 빗발쳤어요. 학자들도 미술관이 바뀌어야 한다고 보았죠. 탈식민주의, 페미니즘 담론을 비롯해 인문학에서 벌어지는 모든 일들은 ‘캐논’을 의심하고 바꾸어야 한다고 주장했습니다. |

시대와 사조에 따라 이뤄지는 큐레이팅 방법론을 버리게 된 과정을 전해드렸는데요.

이어지는 문답은 현장에서 벌어지는 동시대 미술의 흐름에 미술기관이 반응하는 과정을 보여주었습니다.

“네. 더 정확히 말하면 1980년대 후반부터 일을 했죠.”

“제가 대학을 다녔던 1970년대 캠퍼스에서는 세계를 향해 과거와는 달라져야 한다는 아우성이 빗발쳤어요. 학자들도 미술관이 바뀌어야 한다고 보았죠.

탈식민주의, 페미니즘 담론을 비롯해 인문학에서 벌어지는 모든 일들은 ‘캐논’을 의심하고 바꾸어야 한다고 주장했습니다.”

-

제가 이 답변에서 흥미로웠던 것은 1970년대라는 시대적 배경입니다.

조금만 생각을 더 해본다면, 이 때는 1968년 프랑스 학생운동을 시작으로 유럽은 물론 전 세계로 반권위주의, 반제국주의, 탈식민주의, 페미니즘, 환경운동 등 실로 다양한 억눌린 목소리가 터져 나온 시기였습니다.

‘금지를 금지한다 (Il est interdit d‘interdire)

이런 분위기에 푹 젖어 있는 대학 분위기를 상상해보면, 전통 미술사를 버린다는 귀결은 당연한 선택임을 이해할 수 있습니다.

물론 그것이 현실로 오기까지는 1968년에서 테이트모던이 문을 연 2000년까지, 30년이 걸린 셈입니다. 계속해서 모리스의 이야기를 들어 보겠습니다.

| 1970년대에는 존 버거의 ‘다르게 보기’ 같은 중요한 책들이 있었어요. 이 내용을 BBC 다큐멘터리로 처음 봤을 때 저도 충격을 받았죠. 우리가 세상을 보는 방식이 굉장히 편협했다는 걸 깨달았거든요. 그러니까 프레임을 벗어날 수 있었던 첫 번째 계기는 (존 버거와 같은) 인문학적 성취들이었어요. |

(특강에서 모리스는 존 버거의 ‘다르게 보기’ 외에도 에드워드 사이드의 ‘오리엔탈리즘’, 린다 노클린의 ‘왜 위대한 여성 예술가는 없었는가’ 등의 저서를 언급했고, 스튜어트 홀도 이런 분위기에 영향을 미친 중요한 학자로 꼽았습니다.)

- 학계뿐 아니라 예술에서도 그런 움직임이 많았죠?

“흑인뿐 아니라 비백인 예술가들, 여성 예술가들 등등 미술기관의 테두리에서 완전히 배제되었다고 느끼는 예술가들이 많았습니다.

그 경계에는 특히 젠더와 인종이 작용했는데요.

두 가지 예를 들어 볼게요. 두 명의 훌륭한 여성 예술가가 있었어요.

한 명은 40대에 세상을 떠난 헬렌 채드윅이에요. 페미니스트이자 영리한 예술가였고, 제 기억에는 그녀가 했던 미니멀한 조각 연작이 남아 있어요. 그러니까 채드윅의 작업은 미니멀리즘과 분명한 연결점이 있었는데, 미니멀리즘은 미국 남성 예술가들의 영역이었거든요. 채드윅은 이런 조각을 일반 가정에서 사용하는 가구를 재료로 했어요.

제가 테이트에서 일하기 전부터 저는 채드윅을 알았고, 그녀의 작업 세계가 훌륭하다고 생각했었죠.

그래서 테이트에 채드윅의 작품을 소장해야 한다고 제안했는데, 당시 시니어 큐레이터가 바로 ‘No!’라고 하는거에요. 그 이유는? 우리는 ‘사진’을 소장하지 않는다는 거였죠!

그런데 그녀가 세상을 떠난지 이제 25년 30년이 되었나요? 이제서야 내년 런던 화이트채플 미술관에서 그녀의 첫 회고전이 열린답니다.

또 다른 예술가는 소니아 보이스에요. 작년에 베니스비엔날레 영국관 작가로 황금사자상을 받았죠.

사회 구조를 비판적으로 들여다보고 그걸 아주 훌륭한 방식으로 표현해내는 작가에요. 테이트는 보이스의 작품을 소장했지만, 그녀 역시 알려지기 까지는 정말 많은 시간이 필요했죠.

그러니까 이렇게 채드윅, 보이스 같은 작가들을 1970년대에 만난 것이 또 제가 프레임을 깰 수 있었던 계기에요.

여기에 휘트니 비엔날레와 파리 퐁피두센터의 대지의 마법사들(Magiciens de la Terre) 같은 전시를 보고. 이렇게 캐논 밖에서 훌륭한 일을 해내는 사람들을 이미 보고 듣고 있었던 거죠.

- 그러니까 테이트 모던을 준비할 때 한 일은 그냥 미술 기관이 굳게 걸어 잠그고 있었던 문을 활짝 열고, 그 시대를 받아들이는 것이었네요?

맞아요. 게다가 유럽뿐 아니라 남미, 아프리카, 중동, 동남아, 동유럽 같은 곳에서 뛰어난 현대미술 작품이 만들어지고 있다는 사실도 있었죠.

그런 다양한 곳을 방문하면서, ‘아 이건 새로운 역사가 아니라 각 지역마다 고유의 훌륭한 역사가 존재하고 있는 거구나’를 깨달았어요. 캐논이 전부가 아니라는 사실을요.

루이스 부르주아,

내겐 늘 두려웠던 존재

내겐 늘 두려웠던 존재

| 부르주아는 어린시절의 기억을 보물을 캐내듯 계속해서 끄집어내면서 작업을 했고. 정신분석학을 진지하게 연구하기도 했잖아요. 그런데 저는 부르주아가 그런 어린 시절의 트라우마가 치유되길 바라지 않았다고 생각해요. 그것을 되짚어보고 고민하고 곱씹는 과정 자체가 그녀에겐 아주 중요했던 거죠. |

그 중에서도 루이스 부르주아는 테이트 모던이 개관할 때 터빈홀에 대형 거미 설치 작품을 한 것으로 유명합니다.

그래서 부르주아와 함께 일한 경험에 대해서도 물었습니다.

“우선 1995년에 부르주아와 전시를 한 적이 있어요. 이 때 그녀의 작품 일부도 테이트 소장품이 되었고요.

부르주아가 초현실주의부터 추상표현주의 등등 20세기 수많은 사조와 연결 고리를 맺고 있으며 당시 나이가 많았음에도 왕성하게, 신선한 작업을 보여주고 있다는 점을 고려해 터빈홀 커미션에 그녀를 초청했죠.

또 회고전을 같이 준비하며 그녀가 머무르던 뉴욕을 정말 여러 차례 오가면서 만났어요.

- 직접 만나 일할 때 부르주아는 어떤 사람이었나요?

아. 무서운, 무서운 사람이었어요.

- 어떤 점에서요?

아주 까다로운 사람이었거든요. 당신이 원하는 바를 늘 구체적으로 말했고 또 반대 의견도 서슴지 않고 말했어요.

제 질문을 단 한 번도 좋아한 적이 없는 것처럼 느껴졌죠. 그래서 무서웠어요.

제가 하자는 거의 모든 일에 항상 ‘노’라고 했고, 1도 예측할 수 없는 사람이었거든요.

만약 제가 조금이라도 마음에 들지 않는 이야기를 한다? 당장 일어나 밖으로 나가버렸죠.

그러다가 갑자기 돌변해 아주 따뜻한 모습을 보여주기도 했어요. 제가 선물로 포트넘 앤 메이슨에서 영국 딸기잼을 사갔을 때의 일이에요.

그 잼을 보고 부르주아가 어시스턴트를 불러요. ‘제리, 숟가락 좀 가져와 봐’ 하고요. 그러면 저와 부르주아, 제리 이렇게 세명이 작은 의자에 쪼그려 앉아 나란히 잼을 스푼으로 떠서 나눠 먹었어요. (웃음)

-아니, 빵도 없이 그냥 잼을?

빵도 뭣도 없이 그냥 잼을요. 이상하죠. (웃음).

그러니까 부르주아는 항상 제게 두려운 사람이었지만, 그럼에도 저는 꿋꿋이 20년 동안 뉴욕에 갈 때마다 부르주아를 만났어요. 마치 명절에 꼭 해야할 일을 하는 것처럼요.

그 결과 부르주아의 회고전뿐 아니라 첫 번째 패브릭 작품 전시도 할 수 있었으니 아주 보람찬 노력이었죠.

제 커리어에서 부르주아를 만난 건 손에 꼽을 만큼 멋진 일이고, 저도 그런 일을 할 수 있다는 것에 뿌듯하지만 개인적으로는 정말 힘든. 곤혹스러운 경험이기도 했어요.

음. 부르주아가 거미를 보고 자기 엄마라고 이야기 하잖아요. 그런데 제가 느끼기에는 그 커다랗고 무서운 거미가 부르주아 그녀 자신이었다고 생각해요.

- 그러네요. 때로는 연약하지만 때로는 강철만큼 단단한 그런…

그렇죠. 물론 그것뿐 아니라 패브릭 작업도 있고, 또 부르주아가 같은 주제를 계속해서 반복하는 그러면서 실마리를 풀어가는 측면이 있잖아요. 그러니까 부르주아는 아주 강한 열망을 가진 사람이었고 그런 측면이 작품에 드러났다고 생각해요.

- 부르주아가 자신의 유년기가 보물 창고라고 했잖아요. 그 때의 기억을 계속해서 다시 곱씹으며 작업을 했기도 하고…

네 그 때의 기억을 보물을 캐내듯 계속해서 끄집어내면서 작업을 했고. 정신분석학을 진지하게 연구하기도 했잖아요.

그런데 저는 부르주아가 그런 어린 시절의 트라우마가 치유되길 바라지 않았다고 생각해요. 그것을 되짚어보고 고민하고 곱씹는 과정 자체가 그녀에겐 아주 중요했던 거죠.

- 이야기를 만들어 내기 위해서는 ‘문제’가 있어야 한다는 거죠.

부르주아에겐 그런 복잡한 문제들이 하나의 단위였어요. 그녀가 ‘내가 하는 말을 믿지 말라’고 했잖아요. 그러니까 말이 아니라 복잡하게 꼬인 문제들. 그것을 이리저리 상징적인 이야기로 풀어내는 것이 예술임을 분명히 알고 있었던 거죠.

-

모리스와의 이날 대화는 강릉 솔올미술관에서 예정된 아그네스 마틴 개인전, 또 이화여대에서 9월 열릴 예정인 국제 미디어아트 페스티벌 이마프(EMAP)에 대한 이야기로 이어졌습니다.

아그네스 마틴 개인전에 관한 내용은 링크된 기사에서도 보실 수 있습니다.

-

※ ‘영감 한 스푼’은 예술에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 중심으로 미술계 전반의 소식을 소개하는 뉴스레터입니다. 매주 목요일 아침 7시 발행됩니다.

▶뉴스레터 구독 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

비즈워치

구독

-

오늘과 내일

구독

-

이주의 PICK

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

4

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

5

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

트렌드뉴스

-

1

김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

-

2

부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”

-

3

결국 날아온 노란봉투…금속노조 “하청, 원청에 교섭 요구하라”

-

4

“하루 3분이면 충분”…헬스장 안 가도 건강해지는 ‘틈새 운동’법

-

5

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

6

[단독]임성근, 4차례 음주운전 적발…99년 집행유예 기간 중 무면허 음주 적발

-

7

82세 장영자, 또 사기로 실형…1982년부터 여섯 번째

-

8

“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가

-

1

李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

2

李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”

-

3

강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”

-

4

정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판

-

5

홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”

-

6

‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다

-

7

李 가덕도 피습, 정부 공인 첫 테러 지정…“뿌리를 뽑아야”

-

8

[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”

-

9

국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”

-

10

의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![베네치아에서 만난 현대미술 최전선의 화두[김민의 영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/15/124947018.6.jpg)

![[이진영 칼럼]잘난 韓, 못난 尹, 이상한 張](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133198367.1.thumb.jpg)

댓글 0