높은 곳에 올라가 찍는 사진 vs 눈앞에서 찍는 사진[청계천 옆 사진관]

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

[백년 사진 No. 21]

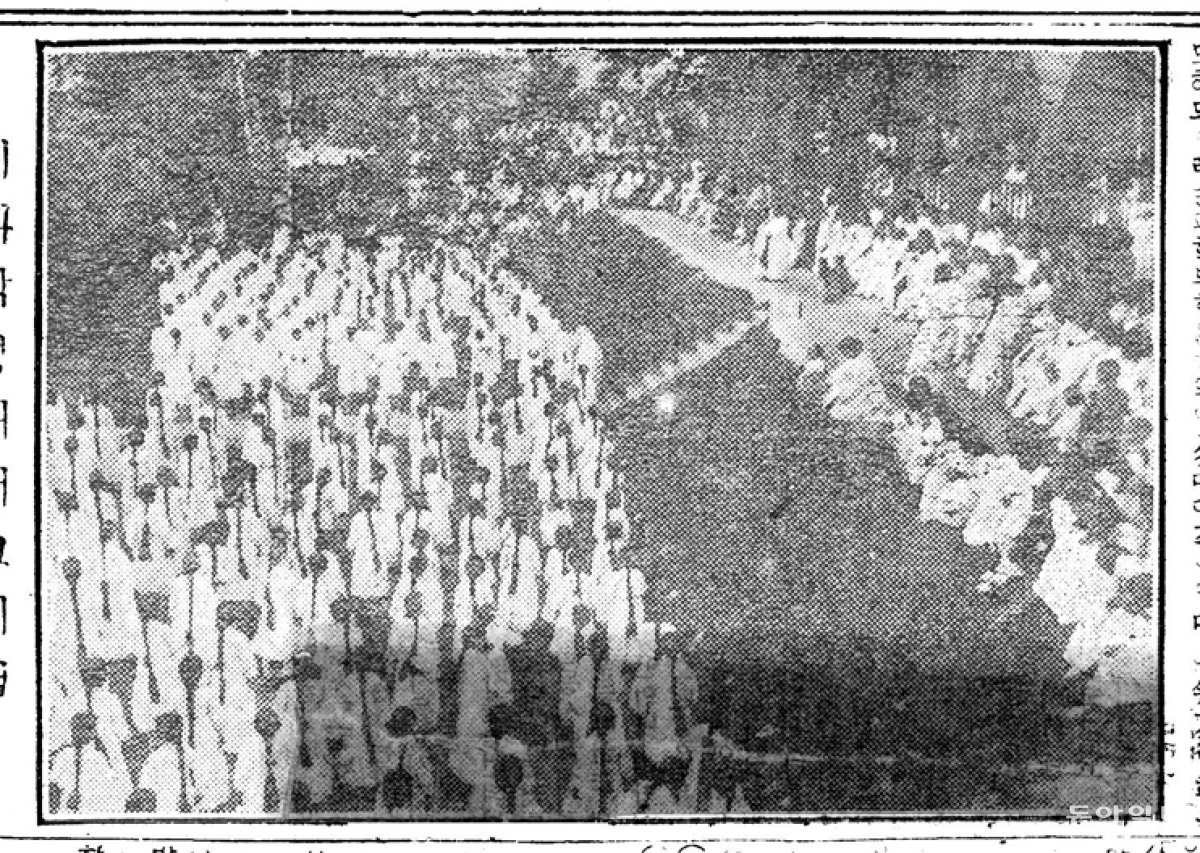

▶백년 전 이번 주 7일치 신문에는 하루 1장 정도의 사진이 실렸습니다. 그 중 고른 사진은 1923년 6월 2일자 신문에 실린 학교 개교 기념식 사진입니다. 기사 본문의 잉크가 번져 pdf 파일 판독이 잘 안되는데다 사진과 직접 관계가 없는 행사에 대한 묘사가 많아 기사 전체를 여기에 옮기지는 않으려 합니다. 우선 사진과 함께 게재된 기사 본문을 보겠습니다.▶이화(梨花)냐 백합(白合)이냐 -깨끗하게 단장한 삼백의 학생 이번 놀이의 중심되는 정원극

시내 정동 리화학당에서는 예보와 같이 재작 삼십일일 오후 4시부터 녹음이 우거진 동교 앞뜰 잔디밭에서 성대한 개교 기념식을 거행하였다. 정각전부터 모여든 내빈과 학부형은 거의 몇(?)백 여명에 이르러 입장을 사절하는 사정에까지 이르렀다. 내빈석에는 다수한 외국인과…. 곱게 차린 삼백 여명 학생은 만면에 기쁜 빛을 띄운 ‘아편설라’ 교장의 지도하에 입장식을 마치고 뒤를 이어 유치원 아해들의 단심주라는 유희와….만장의 박수 소리는 맑게 개인 하늘에 울려 넘치는 중에 순서는 차차 전개되어 보통과 3학년의 유희 체조 고등과 학생들의 세련받은 기계체조 보통과 아해들의 우승꺼리 체조가 있은 후 비로소 리화학당의 한자랑꺼리이며 조선에 하나이라 할만한 리화학당합창대의 고은 노래가 울려나왔다….

▶지금도 서울 시내 명문여고로 명성 높은 이화학당의 개교 기념식을 촬영한 사진이네요. 5월 31일 오후 4시 이화학당의 잔디밭에서 수백 명의 내빈, 학부형, 학생들이 참석한 가운데 개교 기념식이 열렸는데 행사장이 인파를 감당하지 못해 일부 학부형은 교내로 들어오지 못하기 까지 했다는 내용입니다. 사진의 오른쪽에 학부형들이 있고 가운데 계단을 내려온 왼쪽 아래쪽에 학생들이 줄지어 서 있는 모습입니다.

▶머리를 길게 길러 땋은 여학생의 뒷모습이 이채롭습니다.

교복이라는 같은 복장을 하고 헤어스타일도 같은 모양을 한 일련의 사람들이 줄을 서서 일정한 ‘패턴’을 이루고 있습니다. 사진찍는 사람들은 이런 식의 규칙이 있는 패턴을 좋아합니다. 화면이 정리되어 깔끔하게 표현되기 때문일 겁니다.

이 사진의 특징은 행사가 열리는 잔디밭이라고 하는 지표면에 카메라가 있지 않고 건물이나 나무 위에 위치해 있다는 점입니다. 즉, 눈높이(eye-level)이 아니라 내려보기(high-level) 지점에서 촬영된 사진인 것이죠.

▶ 피사체의 눈높이에서 찍으면 지금처럼 학생들 행렬의 뒤쪽에서 촬영하는 것 보다는 정면에서 표정을 찍는 게 나을 겁니다. 그러면, 당시의 독자들과 지금의 우리들은 저 현장에 있는 그당시 어린 여학생들 몇 명의 얼굴을 정확하게 볼 수 있었겠지만, 사진기자는 얼굴 대신 행사의 전체 모습과 정리된 ‘패턴’을 택했습니다.

▶그러면 왜 우리는 높은 곳에 올라가서 사진 찍는 걸 좋아할까요? 한국 사진기자들이 높은 곳에 올라가서 사진 찍는 걸 선호했기 때문에 역사적으로 유명한 사진을 한국 기자들은 못찍었던 대표 사례가 있습니다. 영화 ‘1987’에서도 묘사된 고 이한열 열사의 사진을 아시는 분들 많으실 겁니다. 군사독재에 항거해 시위하던 연세대학교 학생이 경찰이 쏜 최루탄에 맞고 쓰러지는 장면 말입니다. 이 사진을 제대로 찍은 사진기자는 정태원이라고 하는 로이터 통신 소속 사진기자였습니다. 쓰러지는 이한열 열사를 눈앞에서 찍은 유일한 기자였습니다. 현장에 있던 수십 명의 한국 신문사 소속 사진기자들은 연세대 정문을 조망할 수 있는 철길 위에 있었습니다. 높은 곳에서 경찰과 시위대를 한 앵글에 넣고 촬영하고 있었던 거죠. 위에서 찍으면 많은 사람들이 사진에 찍힐 수 있습니다. 사건의 전체를 보여주는 촬영방식입니다.

▶한국 사진기자들이 시위 현장을 멀리 위에서 본 것은 시위현장의 돌멩이나 경찰의 곤봉이 무서워서가 아닐 겁니다. 그게 객관적인 시선이라고 생각했을 겁니다. 밑에서 찍으면 하나를 선택해야 합니다. 경찰의 곤봉을 맞아 피를 흘리는 학생이거나 학생의 쇠파이프를 피하며 공포스러워 하는 경찰의 모습 둘 중 하나를 말입니다.

경찰의 배치 상태 그리고 학생들의 규모를 사진 한 장으로 다 보여주는 것이 그나마 정치적으로 중립적인 사진이라고 판단했을 겁니다(물론 그런 보도 사진도 편향이라고 주장하는 분들도 있을 수 있습니다).

▶ 멀리서 찍는 전경 스타일의 사진이 정답이냐, 아니면 현장의 가장 다이내믹한 표정을 포착해 보여주는 사진이 정답이냐 하는 논쟁은 사진기자와 신문사 내부에서 수십 년째 이어지는 화두이기도 합니다. 클로즈업을 한다는 것은 미니멀리즘의 미학을 따른다고 할 수도 있습니다. 현대 디자인의 트렌드를 미니멀리즘, 단순화라고 볼 때 한국 사진이 세계 트렌드를 못 쫓아간다고 할 수 있을까요?

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

유상건의 라커룸 안과 밖

구독

-

이철희 칼럼

구독

-

사설

구독

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

“李는 2인자 안둬…조국 러브콜은 정청래 견제용” [정치를 부탁해]

-

2

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 70억 시세 차익…159억 평가

-

3

트럼프 “韓 車-상호관세 25%로 원복…韓국회 비준 안해”

-

4

“전격 숙청된 중국군 2인자 장유샤, 핵무기 정보 美 유출 혐의”

-

5

이해찬 前총리 시신 서울대병원 빈소로…31일까지 기관·사회장

-

6

[주성하 기자의 서울과 평양 사이]러시아로 끌려가는 북한 제대군인들

-

7

강남 한복판에 멈춰선 벤츠…운전자 손목엔 주사 바늘

-

8

[이철희 칼럼]그린란드를 보며 평택을 걱정하는 시대

-

9

이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다

-

10

멕시코 대통령 “BTS 공연 늘려달라”…李대통령에 서한

-

1

“한동훈에 극형 안돼” “빨리 정리한뒤 지선준비”…갈라진 국힘

-

2

트럼프 “韓 車-상호관세 25%로 원복…韓국회 비준 안해”

-

3

이해찬 前총리 시신 서울대병원 빈소로…31일까지 기관·사회장

-

4

국힘 윤리위, 김종혁에 ‘탈당권유’ 중징계…친한계와 전면전?

-

5

탈원전 유턴…李정부, 신규 원전 계획대로 짓는다

-

6

한동훈 “김종혁 탈당권유, 北수령론 같아…정상 아냐”

-

7

이해찬 前총리 장례, 27~31일 기관·사회장 엄수

-

8

조정식·윤호중·김태년·강기정…‘이해찬의 사람들’ 곳곳에 포진

-

9

李 “양도세 중과”에 급매 등장했지만…‘똘똘한 한채’ 버티기 전망

-

10

‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응

트렌드뉴스

-

1

“李는 2인자 안둬…조국 러브콜은 정청래 견제용” [정치를 부탁해]

-

2

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 70억 시세 차익…159억 평가

-

3

트럼프 “韓 車-상호관세 25%로 원복…韓국회 비준 안해”

-

4

“전격 숙청된 중국군 2인자 장유샤, 핵무기 정보 美 유출 혐의”

-

5

이해찬 前총리 시신 서울대병원 빈소로…31일까지 기관·사회장

-

6

[주성하 기자의 서울과 평양 사이]러시아로 끌려가는 북한 제대군인들

-

7

강남 한복판에 멈춰선 벤츠…운전자 손목엔 주사 바늘

-

8

[이철희 칼럼]그린란드를 보며 평택을 걱정하는 시대

-

9

이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다

-

10

멕시코 대통령 “BTS 공연 늘려달라”…李대통령에 서한

-

1

“한동훈에 극형 안돼” “빨리 정리한뒤 지선준비”…갈라진 국힘

-

2

트럼프 “韓 車-상호관세 25%로 원복…韓국회 비준 안해”

-

3

이해찬 前총리 시신 서울대병원 빈소로…31일까지 기관·사회장

-

4

국힘 윤리위, 김종혁에 ‘탈당권유’ 중징계…친한계와 전면전?

-

5

탈원전 유턴…李정부, 신규 원전 계획대로 짓는다

-

6

한동훈 “김종혁 탈당권유, 北수령론 같아…정상 아냐”

-

7

이해찬 前총리 장례, 27~31일 기관·사회장 엄수

-

8

조정식·윤호중·김태년·강기정…‘이해찬의 사람들’ 곳곳에 포진

-

9

李 “양도세 중과”에 급매 등장했지만…‘똘똘한 한채’ 버티기 전망

-

10

‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![고꾸라진 불상…수락산 수암사 대웅전 산불로 소실 [청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2026/01/26/133231271.1.jpg)

댓글 0