“김치는 독자적 발효식품, ‘채소절임 단계’ 中파오차이와 달라”

- 동아닷컴

-

입력 2023년 4월 24일 15시 30분

공유하기

글자크기 설정

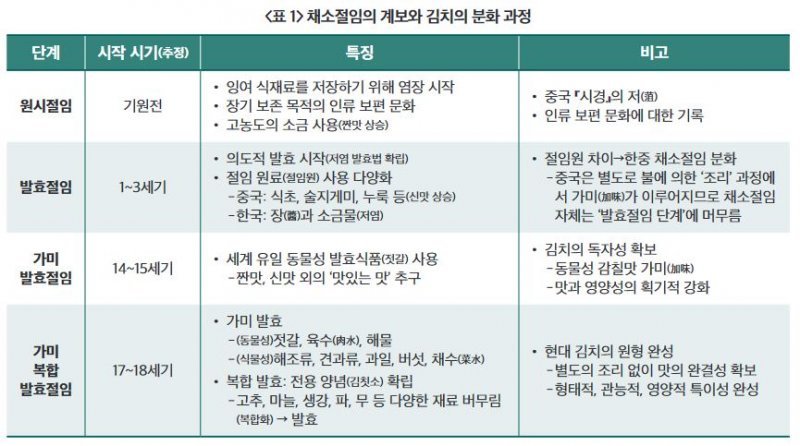

김치가 한국 상차림에 최적화된 독자적인 음식이며 ‘채소절임 단계’에 머물러있는 중국의 파오차이(泡菜)와는 다르다는 지적이 제기됐다.

24일 동북아역사재단에 따르면 박채린 세계김치연구소 책임연구원은 최근 ‘동북아역사 리포트’에 실은 ‘음식도 발효를, 생각도 발효를’ 글에서 채소절임 단계와 김치가 분화되는 과정을 분석해 발표했다.

박 책임연구원에 따르면 인류는 오래전부터 남은 식재료를 저장하기 위해 염장을 했다. 혹한기에 채소를 장기간 보관해 두고 필요할 때 먹기 위해 부패 방지 효과가 큰 소금에 절여둔 것이다. 박 책임연구원은 특별한 기술이 필요하지 않았던 ‘원시형 절임’이 인류의 보편적인 문화였다고 설명했다.

이어 “중국과 한국의 절임원이 전혀 다르기에 중국의 영향을 받았다고 보기 어렵다”며 “중국이 후한(後漢) 말기에 채소절임 기술을 우리나라에 전해 줬다는 주장도 입증할 근거가 없다”고 지적했다.

그러면서 “중국의 파오차이는 채소절임 단계에 머물렀다”며 일부 중국인이 ‘김치는 중국의 것’이라고 주장하는 것에 선을 그었다.

그러면서 발효 절임에 ‘맛’을 더한 방식은 한국의 식문화에 적합했다고 강조했다. 예컨대 중국은 절임 채소를 다시 볶거나 요리 재료로 활용하기 때문에 조리 단계에서 맛을 더할 수 있지만, 한국은 채소절임을 조리하지 않고 반찬으로 바로 먹기에 그 자체로 완성된 맛을 지녀야 한다는 것이다.

박 책임연구원은 “별도로 가열하거나 조리 과정을 거치지 않아도 그 자체로 완결된 맛을 지닌 김치는 한국 상차림에 최적화된 음식”이라고 부연했다.

그는 “역사적 근거에 기반한 김치의 변천 과정을 확고히 정립하면서, 한국 문화 전반에 대한 중국의 움직임을 주시해야 한다”고도 강조했다.

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

-

1

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

4

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

5

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

6

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

7

[속보]용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

8

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

9

오천피 시대 승자는 70대 이상 장기 투자자… 20~30대 수익률의 2배

-

10

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

3

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

7

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

8

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

9

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

10

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

트렌드뉴스

-

1

유엔사 “DMZ법, 정전협정서 韓 빠지겠다는것” 이례적 공개 비판

-

2

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

3

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

4

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

5

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

6

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

7

[속보]용산-태릉-과천 등 수도권 51곳에 6만채 공급

-

8

[단독]“구글스토어에 버젓이 ‘피싱 앱’, 2억 날려”… 신종 앱사기 기승

-

9

오천피 시대 승자는 70대 이상 장기 투자자… 20~30대 수익률의 2배

-

10

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

1

장동혁, 결국 한동훈 제명…국힘 내홍 격랑속으로

-

2

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

3

[속보]장동혁 국힘 지도부, 한동훈 제명 확정

-

4

홍준표 “김건희 도이치 굳이 무죄? 정치판 모르는 난해한 판결”

-

5

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

6

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

7

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

8

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

9

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

10

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0