[책의 향기]백설공주의 난쟁이는 왜 왕자가 될 수 없었나

- 동아일보

-

입력 2021년 2월 20일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

◇휠체어 탄 소녀를 위한 동화는 없다/어맨다 레덕 지음·김소정 옮김/372쪽·1만6000원·을유문화사

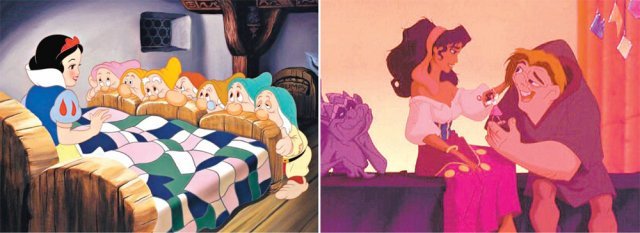

난쟁이들의 활약 덕에 작품은 큰 성공을 거뒀다. 아이들은 일곱 난쟁이의 익살스러운 행동을 보며 깔깔 웃었다. 왕비의 사악한 계략에 맞서 백설공주를 보호하는 난쟁이들에게 열광했다. 제작비가 150만 달러였던 이 작품은 개봉 직후 800만 달러의 수익을 거뒀다. 이 작품을 계기로 디즈니는 만화영화 시장을 주도해나갔다.

그런데 왜 하필 난쟁이들이 우스꽝스러운 역할을 맡았을까. 잘생기고 키 큰 왕자는 백설공주와 사랑에 빠지는데, 난쟁이들은 왜 그들을 축하하는 조연에 머물렀을까. 뇌성마비 장애인이자 소설가인 저자는 디즈니의 선택에 질문을 던진다. 만화영화나 동화에서 왜 장애는 희극적이거나 비극적인 연출에만 한정해 쓰이는지 파고든 것이다.

반면 사랑에 성공하는 디즈니 공주들은 모두 비장애인이다. 공주들은 안경을 쓰지도, 휠체어를 타지도 않는다. 모두 아름답고 완벽한 얼굴을 지녔다. 흑인, 동남아인, 중국인 공주는 나왔지만 여전히 장애인 공주는 나오지 않았다. 장애를 지닌 이들이 해피엔딩을 맞는 결말을 디즈니에서 찾기는 힘들다. 저자는 “디즈니의 공주들이 전하는 메시지는 분명하다. 영웅이 되려면 반드시 육체가 완벽해야 한다”고 지적한다.

옛 동화들도 도마에 오른다. 덴마크 동화작가 안데르센(1805∼1875)이 쓴 ‘인어공주’에서 인어공주는 목소리를 잃은 장애인이 된다. 소통 능력이 사라진 인어공주는 왕자에게 자신의 마음을 전하지 못한다. 저자는 이 지점에서 상상을 해본다. “처음 이야기가 만들어진 시기를 생각해보면 인어공주의 결말이 다르게 흘러가기는 힘들었을 거라고 생각할지도 모르겠다”면서도 “왕자에게 직접 글로 써서 (자신의 뜻을) 알려 줄 수도 있지 않았을까”라고 말이다.

물론 장애를 바라보는 시선은 조금씩 바뀌고 있다. 2011년부터 방영 중인 미국 드라마 ‘왕좌의 게임’의 주인공 브랜은 장애인이다. 어렸을 때 창문 밖으로 내던져져 허리 아래쪽을 움직일 수 없다. 그럼에도 우여곡절 끝에 결국 왕좌에 오른다. 비장애인으로 거듭나 성공한 게 아니다. 장애를 지닌 채 성공했다는 점에서 의미가 크다. 휠체어를 탄 공주 이야기가 있기를 바라는 저자의 생각처럼, 이야기는 장애에 대한 사회적 편견을 바꾸는 매개체가 될 수 있다.

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

3

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

4

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

7

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

8

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

9

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

10

이란 남부 항구도시 8층 건물서 폭발…“원인 불명”

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

트렌드뉴스

-

1

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

2

도경완, 120억 펜트하우스 내부 공개 “금고가 한국은행 수준”

-

3

자유를 노래하던 ‘파랑새’가 권력자의 ‘도끼’로…트위터의 변절

-

4

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

7

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

8

“불륜으로 성병 걸린 빌게이츠, 엡스타인에 SOS” 문건 공개

-

9

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

10

이란 남부 항구도시 8층 건물서 폭발…“원인 불명”

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

제명된 한동훈, 장외서 세 결집…오늘 지지자 대규모 집회

-

4

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

5

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

6

“실패해보지 않으면 위험한 인생” 李대통령의 ‘창업론’

-

7

韓 “입법전 투자 협의” 美 “빨리 시간표 달라”

-

8

지하철이 식당인가…컵라면, 도시락에 캔맥주까지

-

9

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

10

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0