당쟁도 전쟁이다. 아니, 정치판도 전쟁이다. 총칼로 싸우지는 않아도 결국에는 피를 부르더라는 점도 닮았다. 아무리 그렇다고 해도 피와 살육, 직접적인 폭력과 잔혹성이란 점에서 전쟁과 비교할 수는 없다. 클라우제비츠는 ‘전쟁은 정치의 연장이다’라는 유명한 말을 남겼는데, 그 말의 본의는 ‘정쟁(政爭)이 전쟁으로 발전한다’가 아니고, 국가 간의 갈등을 가능하면 무력을 동원하지 말고, 전쟁보다는 정치로 풀자는 의미였다.

그런데 그토록 참혹한 전쟁이 화해가 된다. 노르망디 상륙작전의 일부였던 페가수스 작전을 지휘했던 존 하워드 소령은 전후에 건너편에 있던 독일군 지휘관 한스 루크 대령을 만나 평생 친구가 되었다.

선동가들은 세상의 문제를 최대한 단순하게 설명한다. 이것만 해결하면 내 삶이 바뀐다고 말이다. 그래서 정치가에게 기대를 걸고 과도하게 흥분한다. 전쟁도 비슷하게 선동을 한다. 그러나 전쟁터를 다녀온 사람들, 적을 사살하고 폭사시킨 사람들은 이를 깨닫고 화해를 한다. 일상의 전쟁은 이게 안 된다. 그래서 정치의 분노는 끈질기다. 정치가 이 대립을 푸느냐, 이 분노에 기생하느냐에 따라 나라의 격과 운명이 달라진다. 전쟁의 승리와 패배가 국운을 바꾸는 것처럼.

임용한 역사학자

임용한의 전쟁사

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

기고

구독

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

부동산 빨간펜

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

시진핑-블링컨 10개월 만에 회동… 習 “미-중, 파트너 돼야”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

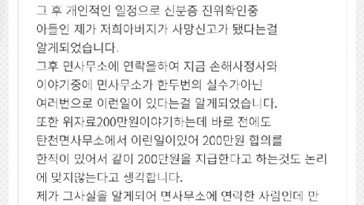

“산 사람을 사망신고 했다”…공주 면사무소서 잇따라 실수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

조국 ‘국정원 불법사찰’ 국가 배상 확정…1000만원 받는다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![기록을 지배하는 것[임용한의 전쟁史]](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/01/12/104875066.1.jpg)

![정치가 지닌 분노[임용한의 전쟁史]〈143〉](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/01/05/104768017.1.jpg)

![현재와 소통하는 과거[임용한의 전쟁史]〈142〉](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/12/29/104673060.1.jpg)

댓글 0