공유하기

한 획 한 획, 붓이 가고 멈춘 뜻은…

- 동아일보

-

입력 2015년 10월 20일 03시 00분

글자크기 설정

한국-대만 작가 ‘거시와 미시’ 전

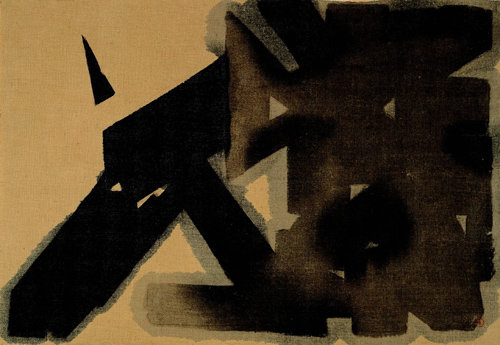

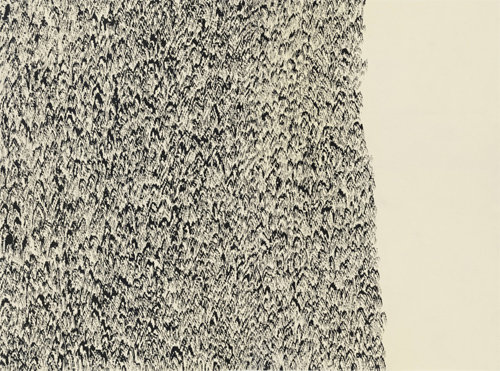

한참 망설이다 간담회 중단을 청했다. 주요 전시작을 슬라이드 영상으로 보여주며 덧붙이던 설명이 멈췄다. 11월 22일까지 서울대미술관에서 열리는 ‘거시(巨視)와 미시(微視): 한국과 대만 수묵화의 현상들’전. 안내 줄을 벗어나 홀로 한참 전시실을 맴돌며 안도했다. 이런 그림을 원본 아닌 사진과 말로 먼저 접하게 하는 건 관람객의 행복을 앗는 일이다. 기사를 위한 사진과 글 역시 송구할 따름이다.

너비 2.3m, 높이 4.8m의 수묵화 ‘리우 계곡’(2009년)을 출품한 리이훙 작가(74)는 “캔버스를 비스듬히 뒤로 눕혀 걸어 달라”고 요청해 미술관 설치담당자를 애먹였다. 자연을 이해하고 화폭에 담아 재구성하는 양식에 지연(地緣)이 또렷이 작용함을 알 수 있다. 리마오청의 ‘소리와 그림자 2-2’(2010년), 신영상의 ‘율(律) 9902’(1999년)는 붓질에 소리의 흐름을 녹여 담은 전혀 다른 두 방식이다. 전시실 한쪽 벽에 ‘의재필선화진의재(意在筆先畵盡意在·뜻은 붓보다 앞서고 그림이 다해도 남는다)’라는 9세기 당나라 때 미술사학자 장언원의 글을 걸었다. 시간을 넉넉히 잡고 찾아가 필획 뒤 남은 뜻을 살피길 권한다.

손택균 기자 sohn@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

1983년 이후 최대 폭락…워시 쇼크에 오천피 붕괴-亞 ‘블랙 먼데이’

-

3

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

4

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

5

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

6

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

9

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

10

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

李, 국힘 직격 “망국적 투기 옹호-시대착오적 종북몰이 이제 그만”

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

1983년 이후 최대 폭락…워시 쇼크에 오천피 붕괴-亞 ‘블랙 먼데이’

-

3

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

4

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

5

장동혁 “‘한동훈 징계 잘못’ 수사로 밝혀지면 정치적 책임지겠다”

-

6

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

7

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

8

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

9

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

10

“까치발 들고 물 1.5L 마시기”…50대 매끈한 다리 어떻게? [바디플랜]

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

3

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

靑 “양도세 중과 유예 5월 9일 종료, 절대적으로 지켜져야”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

李, 국힘 직격 “망국적 투기 옹호-시대착오적 종북몰이 이제 그만”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0