공유하기

명랑한 시인의 쓸쓸한 노래

- 동아일보

-

입력 2014년 4월 16일 03시 00분

글자크기 설정

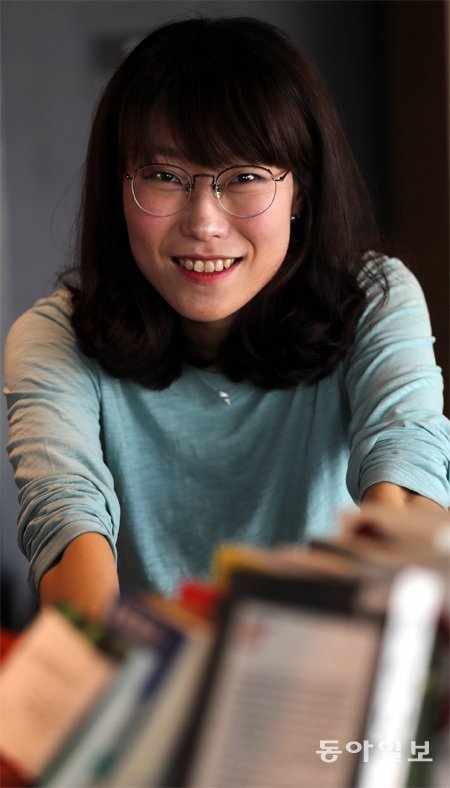

시집 ‘차가운 사탕들’낸 이영주 시인

‘노인들은 서로를 죽은 자로 대할 수 있기 때문에 등을 쓸어준다. 솟아오른 등뼈가 조금씩 부드러워지도록. 나는 어떤 뼈의 성분에 숨어 있었나.’(‘야유회’ 중)

이영주 시인(40)은 최근 2년여 사이 가까운 이들과 사별했다. 외삼촌이 위암으로 숨진 뒤 정정하던 외할머니가 갑자기 별세했다. 삶과 죽음에 대한 생각이 떠나지 않는 시간이 시인에게 찾아왔다. 시인의 세 번째 시집 ‘차가운 사탕들’(문학과지성사)에는 그런 나날이 깃들어 있다.

‘동굴 안에 주저앉아/물처럼 번져가고 있다//돌이 자라난다//마음이 추락하는 동안//공기를 닦고 있는 검은 손//아무리 문질러도/이곳은 밝아지지 않는다/한밤/밤의 한가운데//떠나간 사람은 떠나가는 것에 의미가 있다’(‘종유석’ 중)

‘내가 가는 곳은 홀로 떨어져서 조금씩 떠내려가는 곳 가지 않아도 이미 세계의 끝이라는 문장을 쓰고 있다 아, 그렇다면 세계의 모든 괴물 중에 내가 제일 큰 괴물’(‘마흔’ 중)

무남독녀인 시인은 어릴 적부터 혼자 있는 시간이 많았다. 아버지가 들여놓은 한국문학전집이 소녀의 친구였다. 명지대 문예창작학과에 진학했을 때만 해도 그의 꿈은 소설가였다. 시 창작 수업 시간에 칭찬과 격려를 받으면서 뒤늦게 시에 눈을 떴다.

‘손에 잡히지 않는 것들을 꽉 쥐어야만 하는 일의 긴 노역./입을 벌리면/바람이 올 때/공중이 될 수 있나./너의 등을 떠날 수 있나.’(‘고양이’ 중)

조이영 기자 lycho@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

5

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

6

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

7

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

8

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

9

[동아광장/박용]이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’

-

10

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

10

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0