공유하기

[Special]아디다스와 축구용품의 역사

- 동아일보

글자크기 설정

골 잘터지는 공… 초경량 신발과 유니폼…

축구를 예술로 끌어올린 건 ‘용품의 과학’

첫 경기에서 한국(사상 첫 본선 진출)을 9-0으로 유린한 헝가리는 브라질과 우루과이를 꺾고 결승에 올랐다. 결승전에서도 경기 시작 8분 만에 2골을 넣고 앞서나갔다. 그런데 예상외로 서독이 연속 골을 넣고 동점으로 전반전을 마쳤다. 갑작스레 비가 내린 후반전에 조금씩 분위기가 바뀌었다. 서독은 종료 6분을 남기고 역전골을 만들어 냈다. 아무도 예상하지 못했던 결과였다. 이것이 바로 영화로도 만들어진 ‘베른의 기적’이다.

공인구 반발력 높이자 골키퍼 수난

1998년 프랑스 월드컵의 ‘트리콜로’는 월드컵 최초로 컬러 디자인을 채택했다. 이 공 역시 기포 강화 플라스틱 소재를 사용했으며, 표면을 최대한 매끄럽게 해 더욱 날카로운 슈팅이 가능하게 했다. 이 때문에 ‘골키퍼 수난시대’란 말이 탄생했다.

지난 세월 동안 공뿐만 아니라 유니폼도 많이 변했다. 원래 축구복은 면 소재 제품이 많았다. 면은 땀을 잘 흡수하는 장점이 있지만, 흡수한 수분이 잘 마르지 않아 축축한 상태로 있는 것이 단점이다. 그래서 축구 유니폼은 점차 화학섬유(폴리에스테르나 나일론)를 사용하는 방향으로 바뀌었다. 오늘날에는 주로 폴리에스테르 제품을 쓴다.

아디다스는 1990년대 초 K리그와 인연을 맺어 ‘아디다스컵’ 대회를 만들기도 했다. 가장 많은 팀을 후원할 때(1996년과 1997년)는 무려 8개 팀이 아디다스 유니폼을 입었을 정도였다. 당시의 유니폼을 살펴보면 오늘날과 차이가 있음을 알게 된다. 예전의 유니폼은 지금보다 많이 헐렁하고 ‘일상복 디자인’에 가까운 모습이었다. 소재는 같은 폴리에스테르 계열이지만 무게나 직조 방식, 기능 면에서 지금과 큰 차이가 났다.

아디다스코리아에서 제품 기획을 담당하는 최신철 차장은 “10여 년 사이에 축구복의 무게가 절반 정도로 줄었다”고 설명했다. 아디다스는 2015년 ‘630g 키트’를 출시할 예정이다. 여기서 축구화 한켤레를 제외한 유니폼과 양말, 정강이 보호대가 차지하는 무게는 약 430g 정도밖에 되지 않는다.

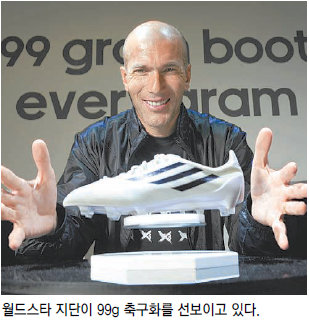

99g 기적의 축구화

예전의 프로축구 선수들은 캥거루 가죽으로 만든 축구화를 선호했다. 캥거루 가죽은 가볍고도 질기며, 늘어나는 정도가 사람의 피부와 비슷하다. 따라서 발에 꼭 달라붙어 경기력을 높여 줬다. 하지만 호주 정부의 규제가 점차 강화되면서 최근에는 인조가죽이 주류가 되고 있다. 최신 기술을 적용한 인조가죽은 탄력을 유지하면서도 땀 등의 수분을 흡수해 빨리 날려 버리는 기능성까지 갖추고 있다.

흥미로운 점은 스포츠 브랜드가 특정 선수와 후원계약을 할 때 신발 지원 수량이 중요한 이슈가 되기도 한다는 점이다. 보통 프로선수들은 구단 스폰서의 유니폼을 입지만 신발은 자신을 개인적으로 후원해 주는 업체의 것을 신는다. 정성룡 구자철 손흥민 박종우 등 아디다스가 후원 중인 한국 선수들을 보면 그 사실을 잘 알 수 있다.

그런데 일부 선수는 계약할 때 다른 부분을 줄이고 물품 지원을 늘려 달라고 요구하기도 한다. 심한 경우 하프타임마다 축구화를 갈아 신기 때문이다. 축구화 교체 주기는 선수에 따라 매우 다르다. 1년에 서너 켤레만 소비하는 선수도 있다고 한다.

한편 지난달 말 영국 런던에서 열린 ‘아디다스 랩’ 이벤트에서는 630g 키트 이외에도 ‘스마트 볼’이란 놀라운 제품이 선보였다. 스마트 볼은 공의 움직임을 추적하는 센서를 내장하고 있다. 이 공은 선수에게 볼 컨트롤에 대한 직접적인 피드백을 제공하고 관련 기록을 저장할 수도 있다.

스포츠는 선수뿐 아니라 관련 장비와 용품을 만드는 장인과도 함께 발전한다. 스포츠 장인의 꿈은 21세기의 첨단 과학과 만나 앞으로 더욱 화려하게 피어날 것이다.

문권모 기자 mikemoon@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“과거사 사죄는 평생의 사명” 日목사…“日 정부와 국민은 달라요”

-

2

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

3

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

4

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

5

엇갈리는 미군 사상자…美 “3명 전사” vs 이란 “560명 죽거나 다쳐”

-

6

한국이 제빵 강국이 된 비결

-

7

싱가포르, 난초 교배종에 ‘이재명-김혜경 난’ 이름 붙여

-

8

“귀 안까지 찌릿”…뒤통수 통증 부르는 이 질환은?

-

9

트럼프 “모든 목표 달성 때까지 이란 공격…미군 죽음 복수할 것”

-

10

역대급 불황이라고? 실상은 자산 계층 중심으로 소비 확산하는 국면

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

3

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

4

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

5

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

6

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

7

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

8

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

9

李대통령 “국민 여러분 전혀 걱정 않으셔도…일상 즐기시길”

-

10

“과거사 사죄는 평생의 사명” 日목사…“日 정부와 국민은 달라요”

트렌드뉴스

-

1

“과거사 사죄는 평생의 사명” 日목사…“日 정부와 국민은 달라요”

-

2

“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결

-

3

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

4

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

5

엇갈리는 미군 사상자…美 “3명 전사” vs 이란 “560명 죽거나 다쳐”

-

6

한국이 제빵 강국이 된 비결

-

7

싱가포르, 난초 교배종에 ‘이재명-김혜경 난’ 이름 붙여

-

8

“귀 안까지 찌릿”…뒤통수 통증 부르는 이 질환은?

-

9

트럼프 “모든 목표 달성 때까지 이란 공격…미군 죽음 복수할 것”

-

10

역대급 불황이라고? 실상은 자산 계층 중심으로 소비 확산하는 국면

-

1

트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’

-

2

北 “이란 공격은 후안무치 불량배적 행태…용납 못 해” 美-이스라엘 비난

-

3

[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체

-

4

‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성

-

5

李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”

-

6

175일만에 만난 대통령과 제1야당 대표…악수만 했다

-

7

장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

-

8

검은 먹구름 뒤 ‘번쩍’, 땅이 무너졌다…이스라엘군, 공습 영상 공개

-

9

李대통령 “국민 여러분 전혀 걱정 않으셔도…일상 즐기시길”

-

10

“과거사 사죄는 평생의 사명” 日목사…“日 정부와 국민은 달라요”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0