공유하기

우후죽순 문학관… 발길끊은 관람객… 왜?

-

입력 2008년 8월 7일 03시 05분

글자크기 설정

김제시가 소설가 조정래 씨의 대하소설 ‘아리랑’을 주제로 만든 문학 박물관. 김제가 소설 배경이 된 것을 기념해 2003년 국고 및 시 예산 약 12억 원을 들여 건립했다.

3층 규모의 근사한 외관과 달리 문학관 안에는 관람객은 보이지 않고 경비원과 사무원 두 명만 자리를 지키고 있었다. 문학관 측은 “하루 평균 70여 명이 찾는다”고 했지만, 이날 한 시간 남짓 머무는 동안에는 관람객이 한 사람도 없었다.

전시실을 돌아보는 데 걸리는 시간은 넉넉잡아도 채 20분이 걸리지 않았다. 문학관 측은 “몇 년째 예산과 인력 부족으로 제대로 된 볼거리를 마련하지 못하고 있다”고 말했다.

○ 33개 문학관 중 제대로 운영 3, 4곳 그쳐

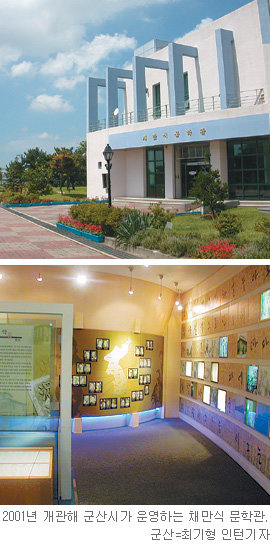

같은 날 방문한 전북 군산시 채만식 문학관도 사정은 비슷했다. 한창 관람객이 많을 오후 3시경이었지만 문학관은 텅 비어 있었다.

채만식의 소설 ‘탁류’의 배경이 된 금강이 보이는 곳에 지어져 주변 풍광은 멋졌지만, 전시실의 볼거리라고는 육필 원고의 복사본 몇 점과 작가 사진과 밀랍인형 정도였다. 학예사는 없고 자원봉사자 3, 4명이 돌아가며 안내와 해설을 돕고 있었다. 자원봉사를 맡고 있는 최정옥(59) 씨는 “문학관을 찾아온 관람객들이 ‘작가 유품이 별로 없어 (전시가) 썰렁하다’고 하기도 한다”고 말했다.

한국 문학의 발자취를 기념해 건립된 문학관들이 고전을 면치 못하고 있다. 지방자치단체마다 지역문화 활성화 등을 내세우며 문학관 사업에 뛰어들었지만, 막상 건립한 후에는 재정도 확보하지 못한 채 대부분 ‘방치 상태’에 놓여 있다. 전국 33개 문학관 중 제대로 운영되는 곳은 서너 곳에 불과하다. 문학관을 관리할 전문 학예사도 두지 못한 곳이 대부분.

○ 재정확보 안돼 대부분 방치 상태

문제는 문학관 건립 이후다. 국고 및 지방비를 몇십억 원씩 들여 만들어놨지만 대부분 문학관 운영 비용이 학예사 1명을 채용할 연봉 정도밖에 되지 않는다.

아리랑 문학관과 채만식 문학관에 따르면 한 해 운영비로 배정된 시 예산은 각각 2000만, 3000만 원. 다른 문학관도 거의 사정은 비슷해 33개 문학관 중 서너 곳을 제외하고는 운영비가 3000만 원 안팎이다.

예산이 부족하다 보니 전시품을 늘리거나 기획전시회를 여는 것은 엄두도 내지 못하고 있다. 아리랑 문학관의 경우 재작년 개최한 특별전 ‘징게 맹갱 외에밋들’(김제·만경 너른 들) 이후 단 한 차례도 기획 전시를 열지 못했다. 채만식 문학관은 별도 기획전시가 아예 없다. 미당 시문학관(전북 고창군), 이육사 문학관(경북 안동시), 조태일 시 문학기념관(전남 곡성군) 등 역시 문의한 결과 상설 전시 외엔 기획전이나 두드러지는 행사가 전무했다.

○ 전시-교육기능 등 담당 전문인력에 투자를

예산 부족으로 문학관 운영을 맡을 전문 인력이 없다는 점도 아쉽다. 지자체가 운영하는 문학관은 학예사 없이 공무원을 배치하는 사례가 많아 업무의 전문성과 일관성이 떨어진다. 지자체가 운영하는 17군데 문학관 중 14곳에서 공무원이 실무를 담당한다.

지방 문학관의 운영을 맡고 있는 한 계장은 “(공무원들은) 인사이동이 잦아 세세한 문학관 운영 내용을 잘 모른다”며 “시설 유지와 건물 관리 등에만 치중하고 있다”고 말했다.

한국문화예술위원회의 박상언 책임전문위원은 “지방 문학관들은 지자체들의 근시안적 전시행정의 단면을 그대로 보여주고 있다”며 “‘건물만 지으면 끝’이 아닌데 지자체의 낮은 문화적 인식과 관심 부족으로 문학관은 죽은 건물이 돼 버렸다”고 지적했다.

한국문학관협회의 이광섭 과장은 “박물관, 미술관에는 큐레이터나 학예사 등을 배치하면서 문학관은 홀대하고 있다”며 “기획전시, 자료 정리 및 수집, 교육 기능 등을 담당할 전문 인력에 조금만 투자해도 적지 않은 성과를 끌어낼 수 있을 것”이라고 말했다.

김제=박선희 기자 teller@donga.com

※ 이 기사의 취재에는 본보 대학생 인턴기자 최기형(중앙대 전자전기공학과 4학년), 손지니(서울대 영어영문학과 3학년) 씨가 참여했습니다.

■ 年 8만명 찾는 ‘김유정 문학촌’은…

작품 배경 마을 관광상품화 성공

전문인력이 프로그램 개발 참여

강원 춘천시 김유정 문학촌은 성공적으로 운영되는 문학관 사례로 꼽힌다.

김유정 문학촌의 경우 한 해 8만여 명이 다녀간다. 시 위탁금, 도에서 지원되는 기금, 사재로 꾸려진 운영비는 매년 2억여 원. 김유정의 유품 등 전시물이 빈약한 단점을 보완하기 위해 관람객들이 작품의 배경이 됐던 마을을 직접 둘러보며 체험할 수 있는 ‘관광 상품’으로 만들었다.

새 프로그램 개발을 위한 전문 인력이 갖춰진 것도 차별화 포인트. 김유정 문학촌은 유인순 강원대 교수 등 김유정 문학을 전공한 학자들이 운영위원으로 참여하고 있다. 특히 문학촌을 꾸려 온 전상국 명예관장 등 운영진의 노력은 귀감 사례로 손꼽힌다. 전 명예관장은 2004년 기차역 이름을 ‘신남 역’에서 ‘김유정 역’으로 바꾸는 데 기여하면서 문학촌에 애정을 쏟아왔다.

전 명예관장은 “현재 춘천 실레마을에 구상 중인 ‘스토리 빌리지’(김유정 소설 속에 등장하는 장소를 결합해 관광지로 조성하려는 계획)가 만들어지면 매년 200만 명까지 관광객을 불러들일 수 있으리라 본다”고 말했다.

박선희 기자 teller@donga.com

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

3

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

4

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

5

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

6

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

7

트럼프 “이란 오늘 매우 강력한 타격”…공격 확대 시사

-

8

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

9

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

10

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

5

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

8

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

-

9

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

트렌드뉴스

-

1

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

2

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

3

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

4

한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝

-

5

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

6

홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”

-

7

트럼프 “이란 오늘 매우 강력한 타격”…공격 확대 시사

-

8

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

9

미국은 미사일이 부족하다? 현대전 바꾼 ‘가성비의 역습’[딥다이브]

-

10

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”

-

5

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

6

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

7

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

8

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

-

9

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

10

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개