공유하기

[문학예술]방안에 핀 똥꽃… “엄니, 괜찮아요”

-

입력 2008년 3월 8일 02시 51분

글자크기 설정

◇똥꽃/전희식 김정임 지음/252쪽·1만2000원·그물코

‘감자 놓던 뒷밭 언덕에/연분홍 진달래 피었더니/방안에는/묵은 된장 같은 똥꽃이 활짝 피었네./어머니 옮겨 다니신 걸음마다/검노란 똥자국들.’

어머닌 그새 여위셨다. 거동 불편한 지는 오래. 똥오줌 못 가려 며느리 볼 낯이 없다. 아니 낯을 가릴 판단력도 흐려졌다. 치매. 그리고 파리한 몸, 하얗게 바래 버린 당신의 체모. 자연 속에서 어머니를 모시자. 아들은 귀농을 결심한다.

‘똥꽃’은 한 농부의 일기다. 전북 완주군 산골에서의 1년여 생활을 담았다. 폐가를 손봐 직접 농사짓고 나물 따며 살아간 시간. 그리고 그 속에 치매로 투병 중인 여든여섯 노모가 있다.

가족 형제의 만류를 뿌리치고 홀로 어머니를 모신 건 나름대로 뜻이 있었다. 꽉 막힌 도시, 주위 모든 게 생경한 당신에게 친숙함을 드리고 싶었다. 아궁이 불 지피고 ‘나시래이’(냉이의 경상도 방언) 무쳐 먹는 삶. 어머니는 기력과 자신감을 되찾기 시작했다.

‘똥꽃’은 아름답다. 그 옛날 한 땀씩 짜내려간 할머니의 ‘쉐타’처럼 따사롭다. 헛헛하게 담백한 어투에도 눈가가 그렁해진다. 읽는 내내 가슴이 뻐근한 이유. “마, 치아뿌라.” 예사 한 마디 속에도 ‘우리 엄니’가 비쳐서다. 공동 저자 ‘김정임’은 저자 노모의 존함이다.

정양환 기자 ray@donga.com

스타일 >

-

새로 나왔어요

구독

-

이설의 한입 스토리

구독

-

동아시론

구독

트렌드뉴스

-

1

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

2

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

3

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

4

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

5

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

6

또 ‘눕방’ 김선태 “유튜브 수익 30% 기부…저도 먹고는 살아야”

-

7

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

8

배우 이재룡, 강남서 음주운전 사고 후 도주…경찰에 검거

-

9

‘월1000’ 버는 70살 IT컨설턴트…1평 사무실에 책 빼곡[은퇴 레시피]

-

10

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

1

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

2

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

3

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

4

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

5

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

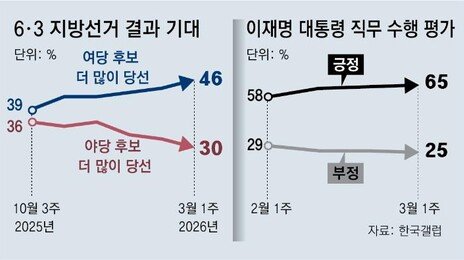

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

8

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

9

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

10

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

트렌드뉴스

-

1

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

2

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

3

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

4

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

5

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

6

또 ‘눕방’ 김선태 “유튜브 수익 30% 기부…저도 먹고는 살아야”

-

7

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

8

배우 이재룡, 강남서 음주운전 사고 후 도주…경찰에 검거

-

9

‘월1000’ 버는 70살 IT컨설턴트…1평 사무실에 책 빼곡[은퇴 레시피]

-

10

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

1

정청래 “‘대북송금’ 조작 검사들 감방 보내겠다…檢 날강도짓”

-

2

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

3

방미 文, 이란전쟁에 “무력 사용 억제…평화적 해결해야”

-

4

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

5

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

6

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

7

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

8

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

9

민주 46% 국힘 21%…지지율 격차 더블스코어 이상 벌어졌다

-

10

정청래 “조작 기소 검사… 감방 보내 콩밥 먹여야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)