공유하기

[히말라야 통신]해발 5100m 텐트 열면 별들이 손에 잡힐 듯

-

입력 2006년 4월 28일 03시 01분

글자크기 설정

TV 화면을 가까이서 보면 전체 화면이 보이지 않는 것처럼 수많은 별이 지척에서 반짝이기 때문에 별자리를 제대로 가늠할 수 없을 정도다.

해발 5100m의 높은 곳이어서 뒤따르는 두통과 영하 20도 이하로 떨어지는 추위만 이길 수 있으면 에베레스트 베이스캠프는 지구상 최고의 천체 관측 장소일 듯하다.

하지만 에베레스트 베이스캠프의 밤은 텐트마다 연이어 터져 나오는 기침소리가 마치 아카펠라 공연처럼 이어지는, 결코 낭만적이지 않은 모습도 지니고 있다.

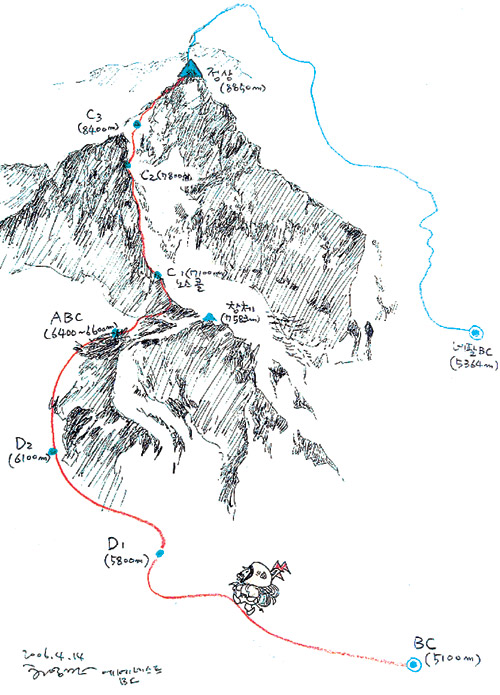

○해발 6400m 전진베이스캠프에 서다

박영석 등반대장이 이끄는 에베레스트 횡단원정대가 6400m의 전진베이스캠프(ABC·Advanced Base Camp) 진출을 결정한 날은 17일. 낮 12시에 박 대장을 비롯한 11명의 대원이 베이스캠프에 있는 라마제단에서 손에 쥔 쌀알을 세 번에 나누어 하늘에 뿌리며 ‘안전등반’을 기원하고 짐을 실은 야크들과 함께 힘찬 발걸음을 내디뎠다.

해발고도 1300m를 단숨에 올리는 ABC까지 산행거리는 18km. 숙련된 셰르파들은 8시간 만에 주파하지만 고산 적응이 덜 된 우리 대원들에겐 무리. 1박 2일 코스로 해발 5800m에 만든 물품보관캠프(디포짓캠프·캠프1)에서 1박한 뒤 다음 날 ABC에 들어가기로 했다.

첫날 마치 불교계의 ‘3보 1배’의 수행처럼 ‘5걸음 걷고 5분 숨고르기’로 여기저기서 헉헉 소리가 끊이질 않았지만 물러섬 없이 잘 올라왔다. ABC 공략 이틀째. 새벽부터 내리기 시작한 폭설이 가뜩이나 고산병증세로 괴로운 대원들의 무거운 발목을 잡는다. 러셀(쌓인 눈에 길을 내며 운행하는 보행법)까지 겸해 가며 오르는 길은 전날보다 곱절은 고통스러웠다.

해발 6000m가 가까워 오자 좌우에 작게는 40m, 크게는 100m가 넘게 높이 솟은 빙탑들이 시야에 들어왔다. 빙벽 등반을 하기에 충분할 정도다. 첫날 고도 700m, 다음 날 고도 600m를 올리는 데 각각 걸린 운행 시간은 8시간씩 모두 16시간.

○고소증세로 야크 타고 한걸음 물러나

|

강행군의 결과는 참담했다. 남자 대원 중 가장 나이가 어린 유일삼(25) 대원을 필두로 1300m의 고도 차에서 생겨난 고소증세와 체력저하로 이강(30) 이용택(33) 대원이 야크를 타고 베이스캠프로 내려왔다. 원정대원 중 막강 체력을 자랑하던 여성대원 듀오 김영미(26) 이해민(22) 씨도 비록 고도를 낮추진 않았지만 구토 증세 등으로 ABC 텐트에서 꼼짝을 못하고 있었다.

최고령 대원인 허영만(59) 화백은 ABC 진출 첫날인 17일부터 식사를 전혀 못하면서도 정신력으로 버티다가 나흘 만인 20일 결국 포터들에게 업혀 베이스캠프로 다시 왔다.

허 화백은 “맨 처음 8000m 고산에 도전했던 2001년 K2(해발 8611m) 때는 5400m에서 말 타고 내려왔어, 이번엔 6400m까지 올라갔다가 포터한테 업혔으니 많이 발전했지”라며 하하 웃었다.

원정 출발 한달여 전부터 전문 트레이너까지 고용해 훈련을 받으며 정상을 목표로 삼았던 허 화백은 24일 귀향길에 올랐다.

○‘높은 고도를 즐겨라.’

그렇다고 대원들이 마냥 머리를 싸매고 누워 있기만 한 것은 아니다.

박 대장 역시 심한 천식 증세로 ABC에 올라온 후 제대로 잠을 자지 못해 체력 저하가 눈에 띄게 두드러졌지만 정신력 하나만큼은 그의 ‘1% 가능성? OK’라는 신념대로 대단했다.

19일 히말라야 산신에게 안전등반을 기원하는 라마제를 셰르파와 함께 지낸 뒤 컨디션이 좋은 허정(38) 오영훈(28) 대원을 대동하고 제3캠프인 노스콜(7100m)을 구축하고 내친 김에 7800m에 위치한 캠프까지 자일(등산로프)을 깔아 놓았다. 현지에서 정상을 노리는 20여개 팀 중 진도가 가장 빠르다. 이제 남은 것은 8300m의 최총 캠프 구축뿐.

23일 뒤늦게 ABC에 다시 오른 이형모(27) 대원을 제외한 모든 대원이 ABC에서 내려와 베이스캠프에 모였다. 대원들은 29일부터 다시 고도를 높여 5월 5일 정상 공격을 위한 준비를 하게 된다. 그전까지는 체력 보강에 주력하게 된다. 사실상 꿀맛 같은 자유시간이다. 박 대장은 “6400m 이상의 고소에서 고통이 많았겠지만 몸이 그 고도를 기억하고 있다. 다음 번 다시 올라섰을 때는 훨씬 몸 상태가 좋을 것이다. 높은 고도를 즐겨 보자”라고 대원들을 독려한다. 믿어볼까? 말까? 머리가 아직 멍멍한 대원들의 표정 역시 멍멍.

에베레스트=전 창 기자 jeon@donga.com

▼ 야크가 3000m이상 高地서 사는 까닭은?▼

|

해발 3000m가 넘는 곳에 가면 고산병에 시달리는 사람들. 반대로 해발 3000m 아래로 내려오면 병이 들거나 죽음에 이르는 야크. 과연 어느 쪽이 푸른 별 지구에서 살아가는 데 더 유리한 생물일까?

산소가 해안(해수면)의 절반밖에 없는 해발 5100m의 에베레스트 베이스캠프. 이곳에서 마주치는 것은 목에 달아 놓은 종 때문에 ‘땡그랑 땡그랑’ 소리를 내며 떼를 지어 느릿느릿 산책을 하는 야크뿐이다.

문명의 이기인 자동차가 아랫마을에서 왕 노릇을 했지만 여기부터는 야크가 진정한 왕이다. 해발 6600m의 전진베이스캠프까지 야크만이 무거운 짐을 나를 수 있다. 중국등산협회는 야크 1마리가 질 수 있는 짐의 무게를 봄철엔 40kg, 잘 먹고 지나는 가을철엔 60kg로 정해 놨다.

야생 야크는 50년 전만 하더라도 티베트 지역에만 100만 마리가 있었지만 무차별 사냥으로 현재는 15만 마리 정도 서식하고 있다고 한다. 원래 야크는 어깨 높이가 1.8m나 되는 우람한 체격이었지만 최근 흔히 볼 수 있는 야크들은 일반 소와 교배로 태어난 드조(dzo·수컷)와 드줌(dzum·암컷)으로 어깨 높이 1.5m로 야생보다 아담하다.

특이한 것은 야생과 교배종 가릴 것 없이 같은 심폐기능. 소의 갈비뼈가 13쌍인 반면 야크는 14, 15쌍이고 움직임이 강해 폐의 들숨과 날숨이 세다. 적혈구의 수도 소의 3배.

고산지대에선 튼튼하던 야크들은 해발 3000m 아래로 내려오면 생식 기능에 이상이 생기고 질병에 쉽게 걸려 죽는 경우가 많다. 그래서 야크 목동들은 1년 내내 3000m 이상의 고지대 7, 8곳을 돌아다닌다. 고지대 훈련을 중요하게 여기는 현대 스포츠과학에서 야크를 집중 연구해 봄 직하다.

에베레스트=전 창 기자 jeon@donga.com

|

트렌드뉴스

-

1

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

2

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

3

전원주 4200% 대박? 2만원에 산 SK하이닉스 90만원

-

4

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

5

美부통령도 우려한 손현보 목사, ‘선거법 위반’ 집유 석방

-

6

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

7

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

8

“무면허 들킬라”…경찰차 들이받고 10㎞ ‘광란의 질주’ 외국인 (영상)

-

9

갈비탕 5만개 8억어치 빼돌려, 내연녀에 그대로 넘겼다

-

10

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

국힘 친한계 16명 “장동혁 지도부 사퇴하라…韓제명은 심각한 해당행위”

트렌드뉴스

-

1

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

2

“일찍 좀 다녀” 행사장서 호통 들은 장원영, 알고보니…

-

3

전원주 4200% 대박? 2만원에 산 SK하이닉스 90만원

-

4

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

5

美부통령도 우려한 손현보 목사, ‘선거법 위반’ 집유 석방

-

6

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

7

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

8

“무면허 들킬라”…경찰차 들이받고 10㎞ ‘광란의 질주’ 외국인 (영상)

-

9

갈비탕 5만개 8억어치 빼돌려, 내연녀에 그대로 넘겼다

-

10

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

1

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

2

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

3

한동훈 “기다려달라, 반드시 돌아올것…우리가 보수 주인”

-

4

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

5

李 “국민의견 물었는데…설탕세 시행 비난은 여론조작 가짜뉴스”

-

6

한동훈 다음 스텝은…➀법적 대응 ➁무소속 출마 ➂신당 창당

-

7

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

8

국방부, 계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

-

9

李, 로봇 도입 반대한 현대차노조 겨냥 “거대한 수레 피할수 없다”

-

10

국힘 친한계 16명 “장동혁 지도부 사퇴하라…韓제명은 심각한 해당행위”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![이혜훈 가족의 엇나간 ‘대한민국 사용설명서’[동아광장/박용]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133262432.1.thumb.jpg)

댓글 0