공유하기

[책]법정 스님, '서있는 사람들' 재출간

-

입력 2001년 2월 28일 18시 42분

글자크기 설정

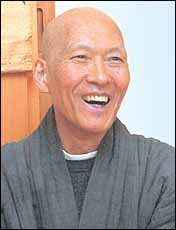

법정(法頂·67) 스님이 28일 칩거 중인 강원도 산가(山家)를 떠나 서울을 찾았다. 스님은 지난 30여년간 써온 글을 한데 모아 9권짜리 전집(全集)을 펴낼 예정인데 이날은 마침 그 첫번째 책인 ‘서 있는 사람들’(샘터)이 나오는 날이었다.

법정스님이 회주로 있는 서울 성북구 길상사(吉祥寺)에는 스님이 서울에 왔다는 소식을 듣고 여러 손님들이 찾아왔다. 스님은 환한 미소를 실은 합장으로 이들을 일일이 반갑게 맞았다. 이 중에는 초파일 음악회 준비 때문에 들른 음악인 노영심과, 마음의 위안을 얻고자 찾아온 고(故) 정채봉 작가의 미망인도 있었다. 삶의 고민을 안고 온 젊은 청년도 말씀 한 자락 얻어가려 승방 문을 기웃거렸다.

야트막한 다탁(茶卓)과 작은 책상이 전부인 방에서 스님과 이야기를 나눴다. 향그러운 녹차 한 모금에 실린 그의 말은 솔직하면서도 정곡을 찌르는 것이었다.

“1978년 봄에 나온 이 책을 손보려고 다시 읽어보면서 감회가 새로웠습니다. 말과 글의 자유가 극도로 제약 받던 때 행간에 뜻을 담을 수 있었다는 것이 그나마 다행이랄까. 까맣게 잊고 지냈던 70년대 한국사회의 풍경이 눈에 선해, 빛바랜 사진첩을 들여다보는 기분이었습니다.”

이 에세이집에 실린 글들은 법정 스님이 전남 송광사 뒷산에 불일암을 지어 청빈과 무소유의 삶을 실천하면서 깨우친 진리를 한 모금씩 덜어낸 것이다. 그는 속세(俗世)에서 절망하는 현대인들에게 위안을 담아 보냈다. 당시 독재 정권 시절이라 그 자신도 이 책 때문에 우여곡절을 겪었다. 이와 관련된 에피소드 한토막.

“당시 출판사 담당자와 옥신각신하느라고 반년 정도 늦게 책이 출간됐어요. 내용이 과격해서 검열에 걸린다고 시비하길래 자존심이 상했던 것이지요. ‘진달래 꽃은 진달래 꽃답게 피면 그만이지’란 말이 있었는데 진달래가 북한 국화라고, 다른 말로 바꾸라고 할 정도였으니까요. 결국 제가 양보해서 ‘제비꽃’으로 바꿨습니다.”

책 제목으로 붙인 ‘서 있는 사람들’이란 ‘여러 계층에서 제자리에 앉지 못한 채 서성거리는 사람들’을 뜻하는 것이다. 거기에는 겸손을 모르는 부유층, 국민을 잊은 권력자, 양심을 등진 지식인, 정의를 외면하는 종교인도 빠지지 않는다. 스님은 이번 전집 출간에 앞서 생소해진 용어와 문장에만 약간의 손질을 했다. 하지만 세월이 꽤 흘렀음에도 지금 읽어봐도 낡은 느낌이 들지 않는다.

“70년대말 민주화운동 하다가 잡혀서 옥살이했던 여러 젊은이들이 이 책을 보고 큰 힘을 얻었다는 이야기를 들었습니다. 제 글 한 줄이 여러 사람들에게 영향을 준다는 생각을 하니 한 글자 한 글자 혼을 넣어야한다는 책임감을 느끼지요.”

1978년 긴급조치 9호 위반으로 영등포 교도소에 투옥돼 감방에서 이 책을 탐독했다는 소설가 김영현(실천문학 대표)씨는 “정서가 피폐한 옥중생활에서 스님의 절제된 삶의 메시지를 되새기며 정신적 위안을 받았다”고 회상한 바 있다.

요즘도 스님은 여전히 세상 돌아가는 모양새가 탐탁치 않은 듯 보였다.

“요즘 혼란스런 세태를 보면 답답하기 그지 없어요. 왜 그렇게 과거에 집착하는지, 그러면 이 나라의 미래에 희망이 없습니다.”

새로 쓴 서문에 “보고 듣는 일을 가려서 받아들이면 속뜰에 맑음이 고인다”는 말을 남긴 것도 이런 불편한 심기 때문이었을까. 그래도 스님은 혼탁한 세상을 외면하지 않고 희망의 싹을 찾는다.

“권력도 없고 재력도 없지만 묵묵히 책임과 도리를 다하는 선량한 도시 중산층이 희망입니다. 이들의 생활이 안정되고 그 자녀들이 상처받지 않고 자라야 우리 사회의 미래가 밝아질 것입니다.”

스님은 93년부터 강원도 산골 오두막으로 거처를 옮겨 살고 있다. 스님은 자신이 사는 곳을 일체 외부에 알리지 않고 있다.

다만 걸어서 20분, 다시 차로 20분을 나가야 전화를 쓸 수 있는 곳이라는 게 스님의 짧은 설명이다. 바깥 소식은 라디오를 통해서나 듣고, 여러 책을 읽으며 지낸다. 그러나 ‘유혹’(?)이 없지는 않다고 스스럼없이 고백한다.

“아는 분이 제게 연락하기 힘들다고 핸드폰을 줬어요. 거절하기 어려워서 거처로 가져왔는데, 깊은 산골이라 수신이 안되지 뭡니까. 만약 수신이 됐다면 핸드폰을 써야하나 말아야하나 무척 고민했을 텐데 너무 다행이었습니다, 허허.”

스님이 소중한 삶의 진리를 발견하는 것은 경전만이 아니라 이처럼 평범한 일상에서다.

“우리가 살아가는 데에는 불편함이 있어야 됩니다. 옛말에 인지덕(忍之德)이라고, 참고 견디는 게 미덕이라고 하지 않았습니까. 현대인들이 그저 편한 것만 추구하다 보니까 점점 이기적이 되어가고 창의성도 잃고 있어요. 아이들 교육도 마찬가지입니다. 부모들은 아이들이 원하는 것을 모두 해줄 것이 아니라 어느 정도 불편함을 가르쳐야 합니다. 육신이 다소 불편해야 정신이 불편하지 않는 법이지요.”

그는 현대인들이 종교의 가르침에 부쩍 귀를 기울이는 것은 물질문명의 한계를 보여주는 것이라고 말한다. 외견상 우리의 삶이 풍요롭게 보일지 모르지만 정신적으로는 누구나 심한 갈증에 빠져 있다는 것이다. 그의 전집은 올해말까지 9권이 모두 출간된다. 그의 청정하고 맑은 소리들이 얼마나 이같은 갈증을 풀어 줄 수 있을 것인가.

<윤정훈기자>digana@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

5

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

‘아파트’로 무대 연 그래미 시상식, ‘골든’으로 혼문 닫았다

-

10

“떠난 뒤 빈소 찾는 건 허망… 생전에 ‘고마웠다’ 말 나눴으면”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

트렌드뉴스

-

1

‘서울대’ 이부진 아들 “3년간 스마트폰-게임과 단절하라” 공부법 강의

-

2

마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다

-

3

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

4

“중국 귀화해 메달 39개 바칠때 ‘먹튀’ 비난한 당신들은 뭘 했나”

-

5

與 ‘5+1’ 서울시장 출마 러시… 국힘은 ‘강성 당원’ 변수

-

6

3선 도전 불가능한데…트럼프, 정치자금 5400억 원 모았다

-

7

V리그 역사에 이번 시즌 박정아보다 나쁜 공격수는 없었다 [발리볼 비키니]

-

8

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

9

‘아파트’로 무대 연 그래미 시상식, ‘골든’으로 혼문 닫았다

-

10

“떠난 뒤 빈소 찾는 건 허망… 생전에 ‘고마웠다’ 말 나눴으면”

-

1

[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해

-

2

오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”

-

3

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

4

국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”

-

5

“야 인마” “나왔다. 어쩔래”…‘韓 제명’ 국힘, 의총서 삿대질

-

6

코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도

-

7

집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”

-

8

이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”

-

9

이준석 “與-정부 다주택자, 5월9일까지 집 팔 건가”

-

10

장동혁, 친한계 반발에 “수사결과 韓징계 잘못땐 책임지겠다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개