공유하기

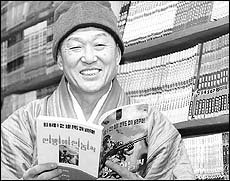

[종교]팔만대장경 CD롬에 담아낸 종림 스님 인터뷰

-

입력 2001년 1월 11일 19시 00분

글자크기 설정

그는 만화를 좋아한다. 젊은 시절 선방에 드나들 때 안거(安居)를 끝내면 도반(道伴)들과 여관에 방 하나 잡아두고 사나흘 내리 만화를 봐야 직성이 풀렸다. 해인사 도서관장과 ‘해인’지 편집장 때는 큰 스님들 몰래 뒷 방에서 만화를 빌려보며 삼매(三昧)에 빠지던 밤도 많았다. 연구소 이사장으로 하루 하루 바쁜 생활을 하는 지금도 퇴근할 때는 대여방에서 만화를 한 질씩 빌려 숙소에 갖고 들어간다.

“스토리 구성으로는 방학기의 무담(武談)이 최고지. 박봉성 만화는 기업물보다는 스파이물이 좋아. 이두호의 도사풍 그림도 재미있지. 번역물로는 ‘꿈 속의 신부’라는 만화가 있었어. 인간관계 속의 악마적 요소를 잘 집어냈지. ‘쥐’는 답답할 정도로 어두운 그림이 좋았어. 비교적 근래에 본 만화 중에는 이현세의 ‘천국의 신화’가 기억에 남아.”

허영만의 각시탈 시리즈, 이상무의 독고탁 시리즈, 임창의 땡이 시리즈 등 그동안 본 만화의 기억은 출가 전 동국대 인도철학과 시절까지 거슬러 올라간다. 속세 나이로 벌써 57세. 비슷한 연배의 남들은 다 큰 스님이 되었는데 그는 아직도 만화를 즐기는 ‘철없는 대학생’이다.

그는 출가 후 두 번 강원(講院)에 들어갔지만 모두 중도에 뛰쳐나왔다. 선방(禪房)에도 7, 8년 드나들었으나 거기서도 스스로 걸어나왔다. 화두(話頭) 받기를 거부했다. 선승(禪僧)의 길은 화두를 받아 참구(參究)함으로써 오도(悟道)에 이르는 것임을 잘 알고 있었지만 ‘화두는 동어반복이고 그래서 죽은 것’이라는 게 그 이유였다.

강원에도 선원에도 정착하지 못한 그는 이후 지적 운수행각(雲水行脚)에 나섰다.

불경이라는 내전(內典)의 울타리를 벗어나 헤겔과 카시러의 철학, 노장(老莊) 사상 등 속세의 외전(外典)으로 부처님의 가르침을 이해하고 설명해보려 했다. 이런 그에게 일본 만화의 거장 데즈카 오사무의 ‘붓다’는 좋은 전범(典範)이었다.

“‘붓다’는 부처님의 생애를 그린 만화야. 경전에 나오는 것과 똑같은 내용을 다뤘지만 경전의 교훈적인 냄새를 하나도 풍기지 않으면서도 감동적이지.”

서울 이태원 고려대장경연구소의 스님 책상에는 자크 데리다의 ‘해체’ 등 현대 철학서적들이 줄줄이 꽂혀 있다. 요즘 그는 포스트모던 철학과 신과학에 관심이 많다.

“장 보들리야르라는 사람 있지. 그 사람이 사용하는 ‘시뮬라크르’란 말이 불교의 상(相)과 딱 맞아. 자크 모노의 ‘우연과 필연’을 읽어보면 연기(緣起)가 뭔지 몰랐더라도 세상 돌아가는 연기를 알 수 있어.”

8비트 컴퓨터가 최신 기종이던 시절 우연히 칼 세이건의 ‘에덴의 용:인간지능발달사’란 책을 보고 자극을 받아 컴퓨터를 배웠다.

“컴퓨터를 배웠으니 써먹어야지. 해인사에 있으면서 대장경 목록을 천공카드로 작성해봤어. 이게 대장경 전산화의 효시야. 이 작업이 날 꼬박 8년이나 잡아둘 줄 몰랐어.”

정보화 시대 최대 불사(佛事)라는 대장경 전산화도 끝낸 지금 그는 다시 해인사 뒷방에서 만화를 보던 그 옛날로 돌아가고 싶어한다.

“누군가와 밤 깊도록 만화책이라도 함께 읽고, 만화책 읽는 열린 마음으로 불교를 논할 수 있다면 이보다 기쁜 일이 어디있겠어.”

<송평인기자>pisong@donga.com

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

6

인간은 구경만…AI끼리 주인 뒷담화 내뱉는 SNS ‘몰트북’ 등장

-

7

밤사이 수도권 최대 10㎝ 폭설…월요일 출근길 비상

-

8

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘빈손 귀국’ 김정관 “美 관세인상 조치 시작…관보 준비”

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

9

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

트렌드뉴스

-

1

“합당 멈춰라” “당무개입 말라” 김민석-정청래 당권다툼 전초전

-

2

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

3

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

4

[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라

-

5

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

6

인간은 구경만…AI끼리 주인 뒷담화 내뱉는 SNS ‘몰트북’ 등장

-

7

밤사이 수도권 최대 10㎝ 폭설…월요일 출근길 비상

-

8

‘역대급 실적’ 은행들, 최대 350% 성과급 잔치…金 단축 근무도

-

9

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

10

‘빈손 귀국’ 김정관 “美 관세인상 조치 시작…관보 준비”

-

1

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

2

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

6

李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”

-

7

‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”

-

8

李, 또 ‘설탕부담금’…건보 재정 도움되지만 물가 자극 우려

-

9

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

10

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개