공유하기

「새의 시인」박남수,작고 4년만에 전집 출간

-

입력 1998년 3월 31일 08시 36분

글자크기 설정

시인 박남수(1918∼94). 청록파 3인과 더불어 한국현대시 형성의 도드라진 물줄기였으나 마땅한 문학적 평가를 받지 못했던 그가 재조명된다. 시와 산문 두편으로 묶인 전집 출간(한양대학교 출판원)이 그 계기다. 이번 전집 덕분에 비로소 그가 남긴 8편의 시집과 미수록 시 35편이 오롯이 한데 묶였다.

‘어쩌라는 것이냐, 구름아. /창밖을 맴돌며/너털웃음을 웃어도/이제 빠져나갈 한치의 틈이 없다. /멀리 유배라도 보내든가, 무슨/변통을 마련해다오. /유배가는 길에, 구름아/결국은 나도 구름이 되고 싶은 거다.’(‘독방3’ 중)

박남수는 20세기 한국 현대사의 ‘유배시인’이었다. 고향은 평양. 그러나 그의 육신은 피란지 부산과 서울을 거쳐 끝내 이국땅 미국 뉴저지의 한 공동묘지에 묻혔다. 박남수는 75년 대하시 ‘살수대첩’을 남기고 한국땅을 떠났다.

젊어서는 내나랏말을 마음놓고 쓸 수 없는 식민지 청년으로, 서른이 넘어서는 ‘남도사투리가 석전(石戰)하듯 저잣거리를 누비는’ 남녘땅에서 ‘외쳐도 잦아드는 벌레 울음소리처럼 외로운 북향사투리’(‘비가’ 중)를 속으로 울어야했던 시인의 이력.

그러나 도쿄유학생 출신의 엘리트은행원이라는 기득권을 버리고 시인의 길을 택했던 그에게는 ‘어떤 운명의 조롱도 내 자유로운 시혼(詩魂)에 족쇄를 채울 수 없다’는 자부심이 있었다. 평생의 화두였던 ‘새’는 현실의 덫을 박차고 날아오르는 그 영혼의 분신이었던 셈.

‘이제까지 무수한 화살이 날았지만/아직도 새는 죽은 일이 없다. /주검의 껍데기를 허리에 차고, 포수들은/무료(無聊)히 저녁이면 돌아온다…/롱(籠)안에 갇힌 새라고 할지라도/하늘에 구우는 혀끝을 울리고 있다. /철조망으로도 수용소로도/그리고 원자탄으로도 새는 죽지 않는다.…’(시집 ‘사슴의 관’ 중 ‘새’)

그에 대한 교과서적 평가는 ‘주지적 이미지스트’. “문학은 사상이나 철학이 아니다. 최근 한국문학에는 사상이나 철학의 지배가 지나치다” “이미지는 곧 존재다” “내 시 스스로 말하게 하고 싶다”는 생전의 말들이 이 사전적 설명을 보충한다.

그의 목소리는 ‘웅변’이었던 적이 없다. 그러나 그 나직한 목소리가 큰 울림으로 남아 구상 김춘수 김종길 김광림 등의 벗과 이건청 김종해 정진규 등의 후배들이 기꺼이 그를 기리는데 뜻을 모았다. 전집을 낸 후배들은 4월7일 오후2시반 한양대 사범대 2층 멀티미디어 강의실에서 ‘박남수 연구’학술대회를 열 계획이다.

〈정은령기자〉

트렌드뉴스

-

1

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

2

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

3

당뇨병 환자도 7월부터 장애 인정 받는다

-

4

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

5

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

6

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

7

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

8

‘신격호 장녀’ 신영자 롯데재단 의장 별세…향년 85세

-

9

버스서 韓 여학생 성희롱하고 불법 촬영…인니 남성 논란

-

10

“D램 품귀에 공장 100% 돌리는 삼성전자·SK하이닉스, 추가 증설 나서”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

4

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

9

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

10

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

트렌드뉴스

-

1

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

2

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

3

당뇨병 환자도 7월부터 장애 인정 받는다

-

4

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

5

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

6

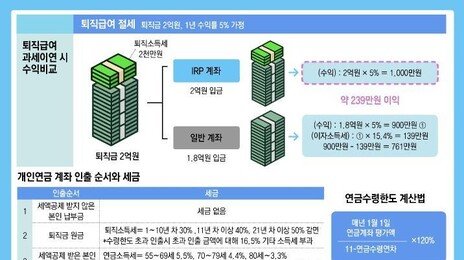

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

7

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

8

‘신격호 장녀’ 신영자 롯데재단 의장 별세…향년 85세

-

9

버스서 韓 여학생 성희롱하고 불법 촬영…인니 남성 논란

-

10

“D램 품귀에 공장 100% 돌리는 삼성전자·SK하이닉스, 추가 증설 나서”

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

4

국힘 내부 ‘장동혁 사퇴론’ 부글부글…오세훈 독자 행보 시사도

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

7

與 “전두환 2년만에 풀려난 탓에 내란 재발”…사면금지법 강행

-

8

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

9

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

10

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![취권하는 중국 로봇, ‘쇼’인 줄 알았더니 ‘데이터 스펀지’였다? [딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133393695.1.thumb.gif)