기댈 곳 없이 떠돌아야 하는 난민은 우리 가까이에도 있다. ‘전세난민’이 첫손가락에 꼽힌다. 전세금이 다락같이 올라 도심에서 변두리로, 변두리에서 다른 시도로 밀려갈 수밖에 없으니 난민이란 말이 그렇게 과장은 아니다. ‘전세난민’이라는 표현은 2010년경부터 언론에 등장했다. 벌써 6년째 계속되는, 아니 더 심해지는 현상이 됐다. ‘취업난민’ 역시 ‘전세난민’ 못지않은 좌절감을 느끼는 이들이다. 자신이 자란 집이나 고향을 애써 피하려 한다. 언젠가 자랑스럽게 부모님을 뵙기 위해 하루하루 온 힘을 쏟는다. 그래도 유랑민 처지에서 벗어나는 이는 많지 않다.

김형률 유고집을 읽으면서 기막힌 난민은 따로 있었구나 하는 생각이 들었다. 김형률의 모친은 원자폭탄이 터졌을 때 다섯 살로 일본 히로시마에 있었다. 김형률은 1970년 쌍둥이 중 형으로 태어났다. 동생은 1년 6개월 만에 폐렴으로 숨졌고 그도 고교에 가지 못할 정도로 병치레가 잦았다. 스물다섯 살이 돼서야 ‘선천성 면역글로불린 결핍증’으로 면역력이 갓난아이처럼 약하다는 사실을 알았다. 폐와 기관지에 병을 달고 산 이유였다. 모친의 피폭이 원인일 가능성이 높다는 얘기를 의사에게서 들었다. 지은 죄도 없건만 천형(天刑)을 받은 것이다.

그가 떠난 지 10년 만인 올해 일본 최고재판소는 한국 거주 피폭자들에게도 치료비를 전액 지급하라고 판결했다. 1세들은 피폭 70년 만에 일본 거주 피해자들과 같은 대우를 받게 된 것이다. 하지만 김형률 같은 2세 환자들은 여전히 의지할 곳이 없다. 정부는 2세의 정확한 규모도 파악하지 못하고 있다. 한일 정부는 2세들까지 지원할 수는 없다고 여러 이유를 내세운다. 청구권 문제는 끝났다, 2세가 아픈 이유가 유전 탓이라고 볼 수 없다는 식이다. 이런 거부의 논리에 막혀 포기할 수는 없다. 정재정 서울시립대 교수가 얼마 전 본보를 통해 제안한 ‘한일미래재단’(가칭) 설립처럼 제3의 길은 찾으면 나온다.

유럽 각국 정부와는 달리 시민사회는 난민에게 따뜻한 손길을 내밀고 있다. 난민도 같은 인간이라는 생각이 행동으로 나타난 것이리라. 무엇보다 사람을 중히 여기라는 깨우침이 모두에게 절실하다. 생전의 김형률은 일기에 이런 글을 남겼다. ‘“인간답게 살고 싶다”라는 작은 소망을 꼭 지키고 싶다.’

이진 오피니언팀장 leej@donga.com

광화문에서

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독

-

출산율, 다시 ‘1.0대’로

구독

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

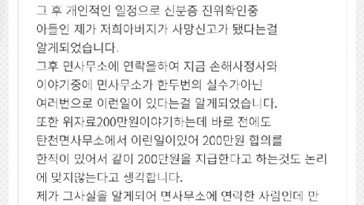

“산 사람을 사망신고 했다”…공주 면사무소서 잇따라 실수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘친명’ 박찬대, 민주 원내대표 단독출마…李 독주체제 강화

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

공수처장 최종 후보자에 오동운 변호사…1·2대 연속 판사 출신 지명

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[광화문에서/장관석]“尹의 격노” 2년… 경청이 변화의 시작](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/25/124661776.2.jpg)

![[광화문에서/박민우]중앙은행들의 新골드러시에 한국은행이 뛰지 못한 이유](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/24/124641985.2.png)

![[광화문에서/신수정]대전 성심당이 보여준 지역 경쟁력의 가치](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/04/23/124622680.2.jpg)

댓글 0