철학을 '쉽게 설명하는 것'과 '어렵게 설명하는 것'의 차이가 무얼까. 철학이 쉬워지면 나를 지탱해 주는 '피와 살'이 되지만 어려우면 '그림 속 사과'가 아닐까. 두 얼굴의 철학이 인문학 열풍이라는 마차를 타고 우리 곁에 성큼 다가와 있다. 철학이 무엇이고 왜 철학을 알아야 하는가. 이런 질문에 명쾌하게 대답해주는 사람을 만난다면 철학은 '친구'가 된다. 요즘 철학을 '손에 잡히게 해주는' 철학자들이 나타나고 있다. 그중의 한 명인 최진석 서강대 교수를 만나봤다.

강의가 울림이 되다.

큰 개념을 이해하면 작은 개념의 이해가 어렵지 않듯 "포스트모던의 특징은 이상과 기준이 설정될 수 없는 가치관에 있다"라는 설명도, "부처님의 말씀을 혁명적으로 보는 이유는 '이것이 있기 때문에 저것이 있다'라는 연기(緣起) 때문"이라는 말에도 학생들은 고개를 끄덕였다.

수강생 김초윤 씨(신방 4)에게 물었다. 최 교수의 강의는 왜 귀에 쏙쏙 들어오는가. "평이한 말로 설명하기에 초보자도 이해하기 쉽고, 강의를 들으면서 울림이 생겼기 때문"이라고 말한다. 울림이라고? 울림 때문에 학생들이 몰두하고 마니아층까지 생겼단 말인가. 그러나 김 씨의 해석은 약간 달랐다. 그는 "교수님이 강조하시는 건 '욕망'이에요. 자기만을 위한 게 아니라 나와 남을 동시에 발전시킬 수 있는 욕망을 찾으라고 말씀하시죠. 제대로 된 욕망을 찾으려면 남의 기준보다는 나의 기준으로 세상을 더 넓게 봐야 된다고 항상 말씀하신다"고 했다. 알 듯 모를 듯하다. 김 씨는 "한 학기 동안 철학산책의 가장 큰 수확은 '나를 위해 살 수 있는 힘'을 얻은 것"이라고도 했다. 기자는 인간의 원초적 본능인 '욕망'조차 남을 위해 살 수 있는 '울림'을 만들 수 있다는 식으로 해석했다.

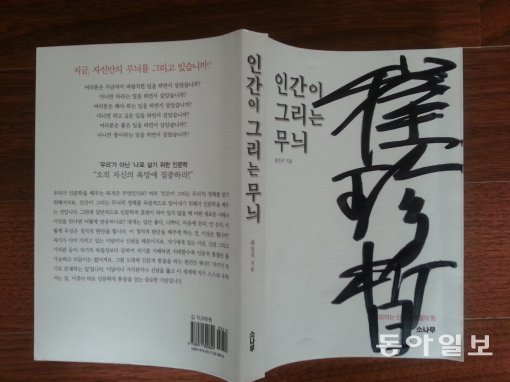

만약 기자에게 '왜 철학을 배워야 하는지'를 말해 준 후 개념들을 설명했더라면 달라졌을지 모른다. 대학시절 배웠던 철학에 대한 느낌은 '달'도, 달을 가리키는 '손가락'도 이해 못하고 헤매기만 했다는 기억뿐이다. 기자가 옛 경험을 들춘 것은 아쉬움 때문이다. 최 교수는 인문학을 '인간이 그리는 무늬'라고 풀어 설명한다. 기자도 20대 때부터 인간이 그려왔던 무늬에 대해 이해하기 시작했더라면 지금보다 더 풍성한 삶을 살았을 것 같다는 느낌이 든다.

철학을 공부하면 장르를 만들 수 있다.

"철학을 알면 물건이 아닌 '장르'를 만들 수 있습니다." 최 교수의 주장이다. '철학은 인간 사고의 큰 흐름을 알게 해주는 통찰력을 제공하기에 세상을 바꿀 수 있는 문화를 창조 할 수 있다'는 의미다. "세계를 흔든 최고경영자(CEO)들은 인문학을 전공한 사람들이 많았다"며 "흐름을 꿰뚫고 있으면 '앞으로 이런 일이 벌어질 것'이라고 예측할 수 있는데, 그게 바로 창조"라는 것이다. "우리가 지금껏 철학의 진수를 느끼지 못했던 것은 외국 철학자들의 말만 해석한 '훈고 철학'에 매달려 있었기 때문"이라며 "제대로 철학을 할 때라야 우리는 진정한 선진국이 될 수 있다"는 독특한 분석도 내놓는다.

김승수 씨(신방 3)는 "지난 50년간 대한민국은 급격하게 발전하면서 응용학문들만 각광을 받아왔다. 선진국들은 인문학 바탕 위에 경제학 경영학 등을 발전시켜 새로운 흐름을 계속 만들어 왔지만 우리는 인문학의 기초가 너무 빈약해 토대조차 쌓지 못하고 선진국 뒤만 따라가고 있다. 지금이라도 철학 같은 인문학에 관심을 두면 우리도 달라질 수 있다"며 최 교수의 말에 공감을 표시했다.

기자는 최 교수의 강의가 학생들에게 세상을 바라보는 새로운 눈을 주고 있음을 황준수 씨(영미문학 1)를 인터뷰하면서 새삼 확인했다. 이제 갓 대학에 들어온 황 씨가 "신념을 고수하는 건 좋지만 갇히면 안 된다. 딱 그만큼만 보이기 때문이다. 이것은 영미문학을 전공하는 인문학도의 자세가 아니다"라는 말을 하는 순간 '옹골차다'라는 느낌을 받았다.

최 교수에게 강의를 듣지 못하는 학생들에게도 왜 철학을 배워야 하는가를 한마디로 표현해달라고 했더니 "자기 안의 어떤 힘이 '툭 드러나게' 하기 위해서"라고 답했다. 공부하기가 만만찮을 것 같다. 그러나 이 정도 선생님 밑이라면 철학 공부, 할 만하지 않은가.

글.사진 이종승 콘텐츠기획본부 전문기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

이철규 “‘악역 맡아달라’ 하곤 불출마 요구”…배현진 “그런 적 없다” 통화 녹취 공개

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

SNS에 호화생활 과시 요식업체 사장…직원 월급은 15억 체불

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘인니 KF-21 분담금 삭감’ 사실상 수용…정부-KAI가 부족분 충당

- 좋아요 개

- 코멘트 개

댓글 0