구치소에 있을 때 동우는 공범이라 같은 사동에 놓아 두지는 않았지만 맞은편 사동에 있어서 내 방의 화장실 창문으로 내다보면 앞 건물의 세면장이 보였다. 그는 운동을 나갈 때나 점심 시간 무렵에 또는 재판이며 면회를 다녀오면서 나를 찾곤했다.

오현우, 현우야 나와라!

하고 찾으면 나는 화장실 창의 창살 사이로 고개를 내밀고 그에게 손을 흔들었다. 동우는 세면대 위로 올라와 창살 앞에 쭈그리고 앉아서 오랫동안 바깥 소식이며 면회 다녀간 사람들의 이야기를 해주었다. 교도관이 가끔씩 끼어들었다.

거기 통방하는 새끼가 누구야?

시끄러 임마. 너나 떠들지마라.

잠시후에는 교도관의 모자 쓴 머리가 세면장 창살 사이에 나타나는 것이었다.

빨리 내려와. 어이 당신도 들어가라구. 누가 통방하라구 그랬어?

이봐, 나는 지금 볼 일 보는 중이라구. 여기선 똥두 맘대루 못싸나?

그러나 우리는 아랑곳하지 않고 밥 많이 먹으라는 마무리까지 하고 헤어지곤 했다. 마지막 언도를 받고 이감을 가기 전에 그와 나는 이른바 전담반에 요청해서 작별 인사를 했었다. 우리는 탁자 앞에 나란히 앉아서 보리차를 마시며 눈 내리는 창 밖을 바라보았다. 창 너머로 여사의 마당 한 구석이 내다보였고 한 여자 수인이 회색 수의를 입고 공을 차고 있었다. 차고 있는 공은 그 무렵에 구내에서 팔던 가벼운 배구 공이었다. 눈발이 희끗희끗 날리는데 여수는 높고 긴 담벽에다 대고 능숙한 솜씨로 공을 찼고 벽에 맞아 되돌아오는 공을 정확하게 가슴이나 발로 잡아 되차서 보내곤 하였다. 텅 빈 마당에 나와 쉴새없이 공을 벽에 차 던지고 있는 여자의 몸짓이 매우 허망하게 보였다. 그네는 시간과 싸우고 있는 것 같았다. 우리는 둘 다 말없이 여자의 공 차는 동작을 오랫동안 바라보았다. 동우와 나는 서로의 형량은 물론 동지들의 근황에 대해서도 잘 알고 있었다. 동우가 말했다.

건이는 먼저 갔다.

만나봤니?

응, 날 찾아 왔더라. 우리 사동 앞 복도를 지나가다 이감 보따리를 맨 채로 뛰어들어 왔어. 교도관도 작별인사라는 걸 아니까 모른 척 하더군.

그때만 해도 우리들은 공안수라고 해서 가슴에 세모꼴의 붉은 비닐 딱지를 붙였다. 우리가 지나가면 철없는 일반수들이 목청을 합쳐서 ‘야 이 빨갱이 도둑놈들아!’하고 야유를 했다. 빨간 딱지를 붙이지 않아도 교도소로 넘어가면 다른 사람들은 모두 머리를 박박 깎았지만 정치범들은 기르고 있어서 어디서나 표가 났다. 그는 이 십년, 나는 무기였다.

미안하다….

하면서 동우는 고개를 떨구었다.

뭐가?

내가 조사를 잘 못받았어.

그게 뭐가 다르냐. 업어치나 메어치나 나하구 네가 바뀔 따름인데.

서루 편지두 못할텐데 바깥 사람들 면회 통해서나 연락하자.

<글:황석영>

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

경찰, 임현택 의협 차기 회장 추가 압수수색…휴대전화 확보

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

의협 전 회장, 민희진 언급 “저런 사람 돈 버는 건 괜찮고…의사엔 알러지 반응”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

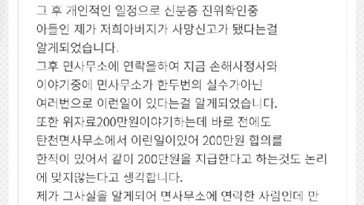

“산 사람을 사망신고 했다”…공주 면사무소서 잇따라 실수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[4·15총선]공장-논밭-실험실서도 입성…이색경력 당선자들](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)