이렇게 읽었다

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

고양이 눈

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“탕수육 소스 마음에 안 들어” 전화로 욕설 퍼부은 40대 결국…

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

의협 전 회장, 민희진 언급 “저런 사람 돈 버는 건 괜찮고…의사엔 알러지 반응”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

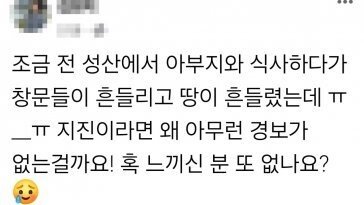

제주 동부지역 ‘땅 흔들림’ 신고 11건…‘지진경보’ 안울려

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[이렇게 읽었다]철학으로 마음의 병을 치료한다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)