“자영업자 문제는 한국뿐 아니라 전 세계적인 과제입니다. 자영업자와 봉급생활자 간에 형평을 맞추지 못하거나 자영업자의 이탈을 막지 못하면 연금제도가 뿌리째 흔들립니다.”

스위스 제네바의 국제사회보장협회(ISSA) 워런 맥길리브레이 전임 연구운영국장은 소득 파악이 확실치 않은 자영업자나 보험료를 내지 못하는 극빈층이 공적연금의 아킬레스힘줄이라고 설명했다.

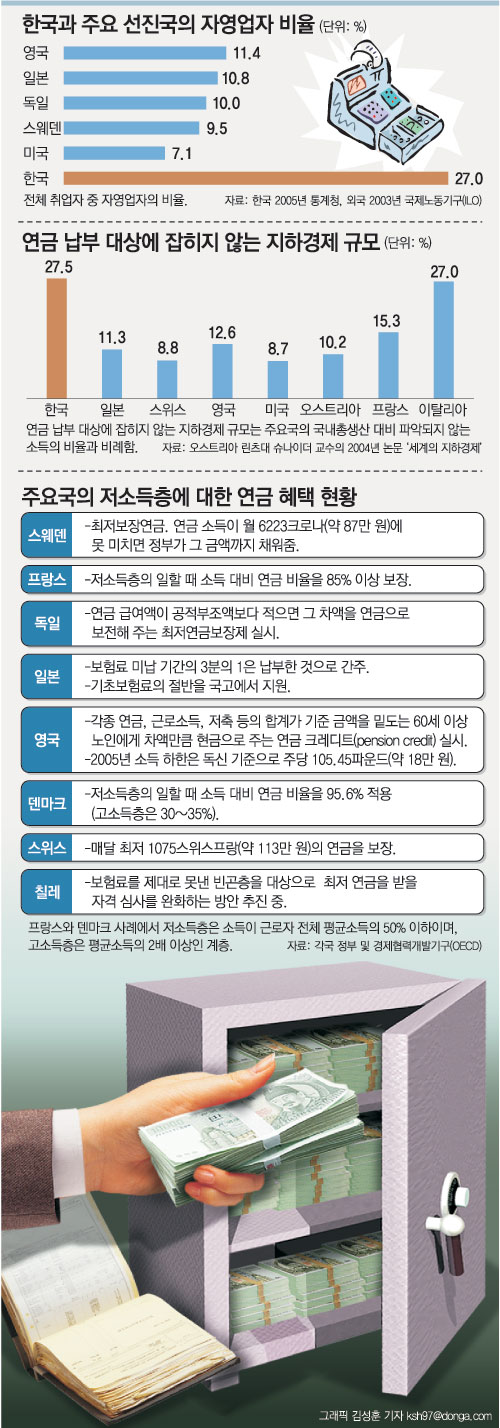

그는 “한국은 취업자 가운데 자영업자의 비율이 대단히 높고 연금에 가입하지 않는 비율도 지나치게 높다”면서 “자영업자의 가입을 유도하는 방안을 하루빨리 마련해야 한다”고 조언했다.

선진국들은 사회 양극화에 따른 저소득층의 문제가 심각해지자 이들에 대한 배려를 줄이지 않으면서도 이 때문에 늘어나는 재정부담을 해소하기 위해 각종 정책을 내놓고 있었다.

그러나 연금에 가입할 처지가 못 되거나 가입을 회피하는 자영업자와 극빈층에 대한 노후보장, 그리고 여기에 들어가는 막대한 재정은 한꺼번에 잡기 힘든 두 마리 토끼로 선진국도 고민스러워 하기는 마찬가지였다.

○ 선진국도 자영업자 문제로 골머리

일본은 비교적 투명한 사회이긴 하지만 ‘규(9)·로쿠(6)·시(4)’라는 말이 정설처럼 돼 있다.

회사원은 9할, 자영업자는 6할, 농민은 4할의 소득이 파악되고 세금을 낸다는 말이다. 소득을 전제로 보험료를 정하는 연금도 마찬가지다.

그나마 자영업자의 절반 정도가 연금 보험료를 아예 내지 않고 있다.

일본 사회보험청에 따르면 매년 기초연금(일본식 표현으로는 국민연금)의 납부율은 60%를 넘지 못하고 있다. 봉급생활자들로부터 기초연금료를 원천 징수하기 때문에 이 정도나마 걷히고 있다. 자영업자들만 국한시켜 놓고 보면 납부율이 50% 미만이라는 분석도 있다.

이 때문에 연금 전문가와 언론은 연일 “자영업자 문제 때문에 이대로 가면 공적연금이 공동화(空洞化)될 것”이라는 경고를 하고 있다.

한국에서는 이들 나라보다 자영업자 문제가 더 심각하다.

우선 자영업자의 비율이 상당히 높다. 통계청에 따르면 자영업자 비율은 2005년 현재 전체 취업자 가운데 27%. 2003년 기준이기는 하지만 영국 11.4%, 일본 10.8%, 독일 10.0%, 미국 7.1% 등의 자영업자 비율보다 2∼4배가량 높다.

순천향대 김용하(金龍夏) 교수는 “선진국에서도 자영업자의 연금 미가입과 소득 파악 문제로 골머리를 앓는 사례가 많다”면서 “한국은 다른 나라보다 자영업자의 비율이 훨씬 높고, 소득 파악도 잘 안 돼 있는데도 유리알 지갑인 봉급생활자와 합쳐 버려 국민연금 전체가 불신을 받는 면이 있다”고 지적했다.

○ 자영업자는 아예 분리하는 나라도

일부 선진국에서는 소득 파악에 한계가 있는 자영업자와 봉급생활자의 연금을 분리 운영해 마찰의 소지를 없애고 있다.

독일은 일반 노동자, 사무직 근로자 등 봉급생활자의 연금과 농업인, 수공업자의 연금은 모두 분리해 운영하고 있다. 특히 소득 파악이 불분명한 자영업자는 공적 연금대상에 서 제외시키고 있다. 의사나 변호사 등 일부 고소득 자영업자는 아예 공적연금의 가입 자격을 주지 않고 자체적으로 노후 생활을 대비하도록 유도하고 있다.

프랑스 역시 공적연금의 틀 안에서 다양한 직업군 별로 연금을 분리해 운용하고 있는 나라.

자영업자가 적극적으로 공적연금에 참가하도록 당근 정책을 사용하는 사례도 있다.

형평성 논란에도 불구하고 스위스의 자영업자 연금보험료율은 7%로 직장인(8%)보다 1% 포인트 낮다. 독일과 스웨덴 이탈리아 등도 자영업자의 보험료율이 직장인보다 낮다.

스위스 연방보험청의 프랑수아 후버 씨는 “재정에 부담을 주고 있지만 자영업자를 끌어들이기 위해서는 어쩔 수 없다”고 말했다.

○ 저소득층 등 사각지대도 문제

프랑스 파리 북부의 관문인 북역. 유로스타와 TGV 등 고속철도가 잇달아 출발하는 역의 한 쪽에는 노숙자들이 어슬렁거리고 있다. 연금제도에서도 소외된 사람들이다. 복지 천국인 유럽에서도 빈곤층은 여전히 사회문제로 남아 있다.

유럽 일본 등 연금 선진국들은 최근 연금 개혁으로 재정 부담을 줄이기 위해 안간힘을 쏟고 있다. 그러나 연금 보험료도 제대로 못 낼 빈곤층을 위한 배려나 혜택은 그대로 유지, 또는 오히려 확대하는 추세다.

경제협력개발기구(OECD) 사회정책국의 모니카 크바이서 수석분석관은 “공적연금이 있어야 하는 가장 큰 이유는 빈곤층의 노후에 대한 최소한의 배려”라고 설명했다.

일본 정부는 극빈층처럼 원래부터 보험료를 내기 어려운 사람이나 실업자 등과 같이 일시적으로 보험료를 내기 곤란한 사람들에게는 보험료 납부를 면제해 주고 있다. 그 대상도 점차 넓혀 가고 있다.

스웨덴은 1998년 연금 개혁을 실시해 모든 스웨덴 거주자에게 65세가 되면 전 국민에게 똑같이 매달 3000 크로나(약 42만 원) 정도를 지급하던 기초연금제를 없앴다. 대신 2004년 기혼자 기준으로 연금이 월 6223크로나(약 87만 원)에 못 미치면 이 금액까지는 정부가 채워주는 최저보장연금제도를 도입했다.

스웨덴 초과연금청(PPM)의 재정담당자인 울레 실빈 씨는 “연금제도의 안정성을 확보하면서도 소외자를 없애는 방식”이라고 설명했다.

|

▼“한국 기초연금, 日보다 영국모델이 바람직”▼

|

일본종합연구소 니시자와 가즈히코(西澤和彦·사진) 주임연구원은 일본의 연금제도에서 가장 큰 허점 중 하나가 연금 미납 문제인 이른바 ‘연금 공동화’라고 지적했다.

프리(free)와 아르바이터(Arbeiter)의 합성어로 20, 30대를 중심으로 아르바이트만으로 살아가는 사람을 뜻하는 ‘프리터(freeter)’가 수백만 명이지만 별다른 대책이 없다고 덧붙였다.

한국이 1988년 국민연금제도를 시작할 당시 일본의 연금제도를 가장 많이 참조했다. 일본은 이미 1985년 연금 구조를 크게 바꿔 기초연금제도를 실시하고 있었다. 그런데 한국은 뒤늦게 연금제도를 시작하면서 1985년 기초연금 채택 이전의 일본 연금제도를 도입했다.

니시자와 연구원은 “저소득층을 위해 기초연금을 도입했으나 이것도 문제가 많다”면서 “기초연금과 일반 직장인 및 자영업자들을 위한 후생연금을 한꺼번에 거둬들여 여기에서 기초연금을 떼 가기 때문에 2개 보험의 차이가 거의 없다”고 설명했다.

이에 따라 당장 돈이 없어 기초연금조차 내지 않고 있는 사람들의 경우 노후에 필요한 최소한의 연금도 못 받게 된다. ‘연금의 사각지대’라는 문제가 발생하는 것이다.

그는 “정부가 기초연금 재정의 일부를 메워준다고 하지만 기초연금도 보험 원리로 운용되기 때문에 적게 내면 나중에 적게 받을 수밖에 없다”며 “노후에 2만∼3만 엔(약 16만6000∼24만9000원)을 받아서는 생활이 안 된다”고 우려했다.

한국의 연금개혁과 관련해 니시자와 연구원은 “기초연금 도입 당시 많은 전문가와 야당인 민주당에서는 이 부분은 세금으로 충당하자고 주장했다”면서 “한국은 일본처럼 어정쩡한 기초연금을 도입하지 말고 영국이나 네덜란드처럼 제대로 된 제도를 도입하는 것이 좋겠다”고 말했다.

그러나 그는 “그러면 당시 일본 정부와 여당은 왜 기초연금 재원을 세금으로 하는 방안을 도입하지 않았느냐”고 묻자 “재정 부담이 가장 큰 이유였다”고 대답했다.

▽특별취재팀▽

▽팀장

반병희 차장 bbhe424@donga.com

▽일본 칠레

김광현 기자 kkh@donga.com

▽프랑스 스웨덴

이은우 기자 libra@donga.com

▽독일 스위스 이탈리아

정원수 기자 needjung@donga.com

국민연금 이대로 둘 것인가

구독-

딥다이브

구독

-

조영준의 게임 인더스트리

구독

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

유영재, 정신병원 입원…선우은숙 측 “법적 절차 예정대로”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

이나영 커피 ‘맥심’ 24년 만에 모델 교체…“귀여운 이미지 박보영” 발탁

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

내일부터 사람 공격한 맹견 안락사 가능해진다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[국민연금 이대로 둘 것인가]⑤국가에만 기대지 말라](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0