공공장소의 남자 화장실에서 자주 발견하는 표어가 있다. ‘남자가 흘리지 말아야 할 것은 눈물만이 아닙니다!’

여자들은 이런 표어에 해당 사항도 없을뿐더러 본 적조차 없을 것이다. 화장실 관련 단체가 친절히 제공해 붙였다는 이 말을 대할 때마다 필자는 남성에 대한 야만적 폭력을 느낀다. ‘남자는 일생에 3번만 울어야 한다’는 남성다움 신화(神話)를 충실히 반영하고 있기 때문이다.

남자가 눈물을 흘려서는 안 된다는 주장의 근거는 심리학에서 찾기 어렵다. 오히려 그 반대다. 독일의 아스트리트 카이저 교수(유아교육학)에 따르면 사내아이에게 “왜 그렇게 우니? 눈물 뚝!”이라는 강요가 마초(macho·근육질의 폭력적 남성성)를 만드는 지름길이다. 남자(마초)는 태어나는 게 아니라 만들어진다는 것이다.

화장실 표어에 묻어나는 ‘마초 신화’

미국 하버드대 의대 하비 사이먼 교수 역시 뉴스위크 특별 기고에서 “남성이여, 장수하려면 존 웨인 증후군을 떨쳐버려라”라고 했다. 남자는 강해야 한다(혹은 강해 보여야 한다)는 강박 때문에 자신이 아프거나 약하다는 점을 인정하지 않고 숨기려는 태도가 큰 문제를 낳는다는 지적이다.

화장실에서 마음이 불편할 때는 이뿐만이 아니다. 언젠가 독일 관광객이 한국에 와서 남자 화장실을 드나드는 여성 미화원을 본 뒤 충격을 받았다는 글이 인터넷 공간에 떠돌아다녔다. 외국인 관광객만 충격을 받는 게 아니다. 공중 화장실에서 소변을 볼 때면 여성 미화원이 ‘투명인간’처럼 변기 옆에서 청소를 한다. 소변을 보는 사람이 불쾌하고 괴롭고 힘든 건 물론이고 청소하는 당사자 역시 곤혹스럽다.

남성성에 대한 문화적 압제는 남성의 진짜 남성성을 ‘타살’하지만 남성 스스로 ‘자살’하는 일도 적지 않다. 대중문화의 핵심 코드가 되고 있는 ‘짐승남’ 문화 속 짐승남이 되고자 스스로를 내모는 남성의 자화상이 그렇다.

모 TV 프로그램에 출연한 여대생의 ‘키 작은 남자, 180cm 이하는 루저(loser)’라는 발언이 논란이 됐지만 이는 한국만의 현상은 아니다. 프랑스 사회학자 니콜라 에르팽이 ‘키는 권력이다’라는 저서를 냈듯 우리는 짐승남이 개인의 기호를 넘어 자본화 권력화되는 정글의 시대에 살고 있다. 키 작고 약골인 남자가 이성적 선호에서 밀릴 뿐 아니라 경쟁적 권력에서도 밀려나는 것이다. 이런 현실 속에서 ‘보통남’은 약해 보이지 않기 위해 더 삼엄한 경쟁의 장으로 스스로를 내몬다.

남성이 자신의 정체성이 위축될 때 몸에 기대는 현상은 최근에 생겨난 것은 아니다. 미국 사회학자 마이클 키멜이 시련기에 처한 남성의 역사를 연구한 저서 ‘미국에서의 남자다움’에 따르면 대공황기 도시에서는 주민 200명당 1개 이상의 술집이 생겼지만 모두 장사가 잘 안됐다. 안젤로 시칠리아노(별명 찰스 아틀라스)는 실직 남성들의 동선을 살폈다. 남성들은 술집이 아닌 체육관을 찾았다. 그는 1927년 처음으로 보디빌딩 체육관을 설립했고, 1942년 ‘아틀라스 보디빌딩’은 큰 성공을 거뒀다. 실직으로 자아가 위축된 남성들이 너도나도 근육을 키우려 했기 때문이었다. 남성들은 코너에 몰렸을 때 자신의 마지막 자본인 근육을 통해 원시적 남성성에 기대려 한다.

‘남성성의 감옥’ 탈출해야 자유 찾아

마음의 위축을 근육의 팽창으로 치유할 수 있을까? 찰스 아틀라스는 이 심리를 이용해 성공했을지 모르지만 남성의 정체성을 본질적으로 치유할 수는 없다.

강원관광대 교수·한국남성학연구회장

문화 칼럼

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

데스크가 만난 사람

구독

-

브랜더쿠

구독

-

동아시론

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

의협 전 회장, 민희진 언급 “저런 사람 돈 버는 건 괜찮고…의사엔 알러지 반응”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

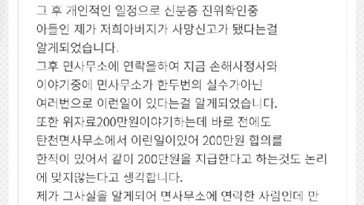

“산 사람을 사망신고 했다”…공주 면사무소서 잇따라 실수

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

尹 국정 지지율 24%… 대통령-한동훈 갈등 지속에 반등 움직임 없어

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[문화 칼럼/장일범]베를린필 ‘디지털 콘서트홀’의 신세계](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2010/12/18/33365120.2.jpg)

![[문화 칼럼/정채기]남성이 테러 당하고 있다](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2010/12/11/33220499.2.jpg)

![[문화 칼럼/임용한] 왜구 출몰 끊은 대마도 정벌의 교훈](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2010/12/04/33062482.1.jpg)

댓글 0