공유하기

[여름이 부른다/경북]농사짓는 변호사 신평씨「경주찬가」

-

입력 1998년 7월 15일 20시 02분

글자크기 설정

고추, 감자, 고구마, 옥수수, 토마토 등 집 앞 텃밭에 심어둔 작물이 잘 자란다. 호박 오이, 콩가지가 담벼락을 온통 파랗게 덮어 장관을 이룬다. 이글거리는 햇볕을 받으며 익어가는 사과, 배… 평화롭기 그지없는 시골 분위기다.

나는 퇴근하면 집으로 바로 온다. 그리고 집 대청마루에 앉아 생각에 잠긴다.

사법부 개혁을 촉구하는 기고문을 잡지에 냈다는 이유로 헌법사상 처음 법관재임용에 탈락했다. 소속법원장으로부터 사전에 단 한마디 말도 전해 듣지 못했으니 충격이 더 컸다.

분노와 믿었던 사람들에 대한 실망감. 그뒤부터 겉잡을 수 없이 밀려오는 삶에 대한 근원적 회의… 서울과 도시가 싫었다.

언젠가 지방근무를 하면서 경험한 경주를 떠올렸다. 태어난 고향(대구)보다 더 마음이 끌렸던 곳. 평소 경주에서 여생을 조용히 마감해야겠다고 생각했기 때문에 아무 미련없이 경주로 왔다.

모든게 내 업(業)이고 죄라는 생각이 들었다. 자식들 인생까지 내 업때문에 망쳐서는 안되겠다는 심정이 컸다.

매일 컴컴한 새벽에 남산에 올랐다. 삼릉 계곡을 올라가 상선암에서 조금 더 걸어가면 고려시대에 만들어진 큰 마애불상이 있다. 이곳에 매일 엎드려 오체투지의 절을 하며 자식들을 위해 빌었다.

조금씩 안정을 찾으면서 집을 짓고 농사를 시작했다. 내 생명보다 더 귀한 자식들이 도시가 아닌 자연속에서 건강하고 소박하게 자라면서 이 땅의 미세한 호흡을 느끼고 이를 자신의 것으로 소화할 줄 아는 감수성을 갖게 되기를 진심으로 바랐다.

하지만 변화는 오히려 내 쪽에서 먼저 왔다. 중중의 자율신경 실조증이라고 부를 수 있는 불면증, 소화장애, 변비, 두통이 나도 모르게 저절로 치유된 것이다. 기적과 같은 일이었다.

죽어가던 내 육신이 조금씩 조금씩 살아남을 느꼈다.

“되는 일이라곤 하나도 없어”라고 느끼던 운명에 대한 가혹한 절망에서부터 서서히 벗어났다.

요즘 내 생활은 아주 단순하다. 육체노동을 하는 외에는 책을 들여다 본다. 텔레비전은 볼 시간이 없다. 신문도 아침에 배달돼오는 즉시 정신을 집중해 속독으로 읽어 내려간다.

한번씩 힘든 일을 하면 땀이 후두둑 흘러내린다. 아주 힘든 일을 하다보면 땀이란게 그냥 땅바닥 밑으로 소낙비 쏟아지듯 떨어지는 것이라는 것을 처음 알았다.

힘이 부칠때는 그 자리에 푹 주저앉고 싶을 때도 많다. 모내기를 하거나 밭의 잡초를 뽑을 때 허리가 끊어질듯 해 한번 일어서서 몸을 펴보고 싶어도 참고 이겨낸다. 요즘 웃옷 벗은 내 모습을 보면 근육으로 뭉쳐진 가슴이 제법 우람하기까지하다.

아이들도 건강하게 자라고 있다. 얼마 전 초등학교 1학년인 딸 아이는 불국사에서 열린 글짓기 대회에서 우수상을 타왔다. 경주박물관에 그림 그리러 가고 반월성에 소풍간다. 아이들은 첨성대, 계림 숲, 안압지 이런 곳에 손쉽게 놀러간다. 천년의 유적들이 내쉬는 향기로움을 듬뿍 빨아들이며 유년의 추억을 쌓아가는 그들이 대견스럽다.

나는 아름다운 경주의 산하에서 새롭게 생명을 부여받았고, 우리 애들은 경주의 아들, 딸로 무럭무럭 자란다. 부족하고 못난 품성의 나한테는 과분한 일이다. 내가 무엇을 더 바랄 것인가?

사교육 경감대책 : 인터넷 제공 >

-

글로벌 포커스

구독

-

박연준의 토요일은 시가 좋아

구독

-

횡설수설

구독

트렌드뉴스

-

1

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

2

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

3

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

4

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

5

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

6

구성환 반려견 ‘꽃분이’ 무지개다리 건넜다…“언젠가 꼭 다시 만나”

-

7

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

8

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

9

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

10

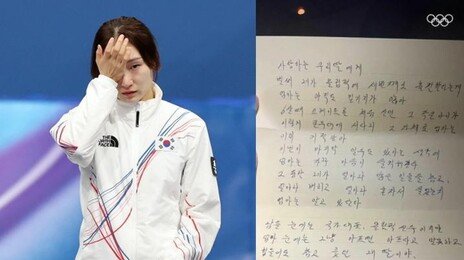

“넌 이미 엄마 인생의 금메달”…최민정, 母손편지 품고 뛰었다

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

4

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

7

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

8

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

9

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

트렌드뉴스

-

1

신영자 롯데재단 의장 별세…“노블레스 오블리주 표본”

-

2

다카이치가 10년 넘게 앓은 ‘이 병’…韓 인구의 1% 겪어

-

3

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

4

야상 입은 이정현 “당보다 지지율 낮은데 또 나오려 해”…판갈이 공천 예고

-

5

블랙핑크, ‘레드 다이아’ 버튼 받았다…세계 아티스트 최초

-

6

구성환 반려견 ‘꽃분이’ 무지개다리 건넜다…“언젠가 꼭 다시 만나”

-

7

“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

-

8

연금 개시 가능해지면 年 1만 원은 꼭 인출하세요[은퇴 레시피]

-

9

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

10

“넌 이미 엄마 인생의 금메달”…최민정, 母손편지 품고 뛰었다

-

1

張, 절윤 대신 ‘尹 어게인’ 유튜버와 한배… TK-PK의원도 “충격”

-

2

與 “尹 교도소 담장 못나오게” 내란범 사면금지법 처리 속도전

-

3

국힘 전현직 당협위원장 20여명, ‘절윤 거부’ 장동혁에 사퇴 촉구

-

4

국힘 새 당명 ‘미래연대’-‘미래를 여는 공화당’ 압축

-

5

김인호 산림청장 분당서 음주운전 사고…李, 직권면직

-

6

목줄 없이 산책하던 반려견 달려들어 50대 사망…견주 실형

-

7

[사설]범보수마저 경악하게 한 張… ‘尹 절연’ 아닌 ‘당 절단’ 노리나

-

8

[단독]李 “다주택자 대출 연장도 신규 규제와 같아야 공평”

-

9

국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

-

10

트럼프, 세계에 10% 관세 때렸다…24일 발효, 승용차는 제외

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개