[단독]권역외상센터 전문의-병상 없어 재이송, 중증환자 올들어 250명… 해마다 증가

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

지난달 교통사고 다리부상 환자… 다른 외상센터로 옮긴뒤 숨져

보건당국, 조치미흡 여부 조사… 전문가 “병원내 유연성 갖춰야”

중증외상 환자를 치료할 ‘최종 의료기관’인 권역외상센터들이 환자를 다른 병원으로 보낸 일이 최근 3년간 700차례 가까이 발생한 것으로 24일 확인됐다.

보건복지부와 의료계에 따르면 지난달 14일 지방의 A병원 권역외상센터에서는 오토바이 사고로 두 다리를 크게 다친 B 씨(46)가 수술을 받지 못한 채 다른 권역외상센터로 옮겨졌다가 숨지는 사고가 발생했다. B 씨는 A병원 외상센터로 이송됐을 당시 출혈이 심했지만 심박과 호흡은 있었던 것으로 전해졌다.

당시 외상센터 의료진은 합병증을 막기 위해 B 씨의 다리를 절단하는 수술을 준비했다. 하지만 B 씨는 컴퓨터단층촬영(CT) 검사를 받던 중 상태가 급격히 나빠져 호흡이 멈췄다. 당시 이 병원에서 수술 필요성을 판단할 정형외과 전문의들은 모두 외부 지역으로 출장을 가 있었고, 외상센터는 정형외과 전공의(레지던트) 2명이 지키고 있었다. 출장 중이던 정형외과 전문의는 전화로 환자의 상태를 듣고 “수술을 해도 살아나긴 어렵다”는 의견을 전했다. 이런 설명을 들은 B 씨의 가족은 전원(轉院·병원을 옮김)을 요구한 것으로 전해졌다. B 씨는 130km 떨어진 다른 권역외상센터로 옮겨졌지만 심폐소생술 도중 숨졌다. A병원은 이 사건 이후 정형외과 전문의가 1명 이상 상시 대기하도록 내부 규정을 바꾼 상태다.

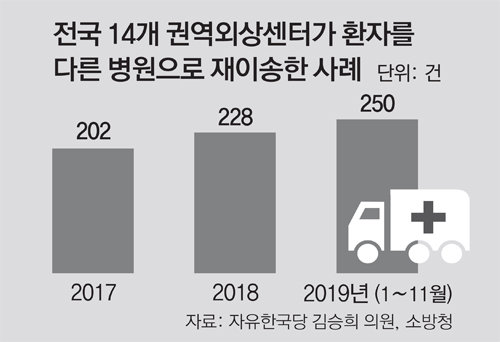

자유한국당 김승희 의원이 소방청에서 받은 자료에 따르면 전국 권역외상센터 14곳으로 환자가 이송됐다가 다른 의료기관으로 재이송된 사례는 2017년 202건에서 지난해 228건, 올해(1∼11월) 250건 등으로 늘어났다. 3년간 총 680건으로 사흘에 두 차례꼴이다. 재이송 사유별로는 ‘전문의 부재’가 51건으로 가장 많았고 ‘병상 부족’이 31건이었다.

외상센터가 소방 당국에 “병상이 없다”는 등의 이유로 ‘환자 수용 불가(바이패스)’를 통보하는 일이 잦은 점을 감안하면 실제로 외상센터가 환자를 진료하지 못한 사례는 훨씬 많을 것으로 추정된다.

이에 따라 2017년 기준 19.9%인 ‘예방 가능 사망률’(외상 환자가 적절한 치료를 받았다면 살 수 있었을 사망자의 비율)을 선진국 수준(10%)으로 낮추려면 병원 내에서 전문의와 병상을 유동적으로 동원할 수 있는 체계를 갖춰야 한다는 지적이 나온다.

조건희 기자 becom@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

7

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

10

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

6

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

7

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

8

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

트렌드뉴스

-

1

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

2

“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

-

3

“어깨 아프면 약-주사 찾기보다 스트레칭부터”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

-

4

“폭설 속 96시간” 히말라야서 숨진 주인 지킨 핏불

-

5

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

6

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

7

주식 혐오했던 김은유 변호사, 53세에미국 주식에서 2100% 수익률 달성한 사연

-

8

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

9

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

10

‘나홀로집에 케빈 엄마’ 캐서린 오하라 별세…향년 71세

-

1

“강성보수 장동혁, 지선전 극적 변화 어려워”… 재신임 투표론 나와

-

2

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

3

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

6

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

7

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

8

정청래, 장동혁에 “살이 좀 빠졌네요”…이해찬 빈소서 악수

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

“총리공관서 與당원 신년회 열어” 김민석 고발당해

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0