미세먼지 잡는 ‘매의 눈’ 설치한 사업장 조사해보니…

- 동아일보

-

입력 2019년 3월 14일 18시 28분

공유하기

글자크기 설정

“저 빨간색은 ‘경보’ 표시에요. 배출허용기준을 넘었다는 의미죠. 지방자치단체에서 해당 사업장에 확인을 요청할 겁니다.”

신원근 한국환경공단 대기환경처 대기관제팀 차장은 14일 인천 서구 환경공단 본사 종합관제센터 내 스크린을 보며 말했다. 벽면에 설치된 대형 스크린에는 수도권 지도 위에 초록색, 빨간색 점들이 빽빽하게 찍혀 있었다. 배출가스를 많이 내뿜는 사업장 굴뚝에 설치한 TMS(원격감시장치·Tele-Monitoring System)로 배출가스량을 실시간 체크하고 있는 것이다. 미세먼지를 잡는 일종의 ‘매의 눈’이다.

● ‘매의 눈’ 턱없이 부족

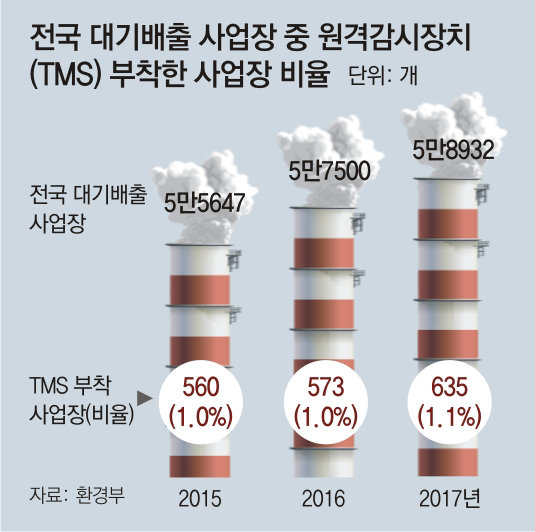

TMS를 설치한 사업장은 2017년 기준으로 635곳이다. 전국 배기가스 배출 사업장 5만8932곳 중 1%에 불과하다. 연간 배기가스 배출량이 10t 이상이면 대형 사업장, 그 이하면 소형 사업장으로 분류한다. 현재는 이 대형 사업장 중에서도 배출가스 농도가 높은 사업장만 TMS 설치가 의무화돼 있다. 이외에 수도권은 미세먼지를 많이 유발하는 이산화질소(NOx)와 이산화황(SO₂) 배출량이 각각 연간 4t을 넘는 사업장에도 TMS를 설치해야 한다. 주로 화력발전소와 시멘트제조업, 제철소 등이다.

TMS만 각 사업장에 설치해도 전국의 배출가스 관리가 한결 쉬워진다. 문제는 예산이다. 한 대당 설치비는 약 1억2000만 원이다. 국비 40%, 지방비 20%가 지원된다. 40%는 사업주의 몫이다. 환경부 관계자는 “TMS를 설치한 사업장 수는 적지만 여기서 내뿜는 대기오염물질이 전체 사업장 배출 물질의 45%에 달한다”고 밝혔다. 한정된 예산 속에서 배출량이 많은 대형 사업장부터 우선적으로 관리하고 있다는 얘기다.

하지만 전체 배출 물질의 55%를 내뿜는 나머지 업체들은 사실상 단속의 사각지대에 놓여 있다. 이런 업체들은 자가 측정을 하거나 사설 측정 업체에 의뢰해 배출허용기준 준수 여부를 점검하고 있다. 측정 결과를 6개월에 한 번씩 지자체에 제출하는데, 허용기준을 어겼다고 스스로 신고하는 업체는 거의 없다.

● 앞으로도 95%는 ‘셀프 단속’

이런 상황을 감안해 환경부는 소형 사업장의 배출가스를 보다 효율적으로 관리하기 위해 지난해 4월부터 드론을 활용한 단속을 시작했다. 올해 2월에는 수도권대기환경청에서 총 13명으로 구성된 미세먼지 감시팀을 만들었다. 미세먼지 감시팀은 드론 4대와 실시간 대기질 분석장비를 갖춘 이동측정차량 2대 등을 활용해 단속에 나서고 있지만 전체 배기가스 배출 사업장 수를 감안하면 한계가 있을 수밖에 없다.

그나마 13일 여야가 통과시킨 ‘대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법’ 개정안에 따라 내년에는 TMS를 의무적으로 설치해야 하는 사업장이 대폭 늘어난다. 환경부는 현재보다 3배 이상 많은 2000여 곳이 추가 설치 대상이 될 것으로 보고 있다. 하지만 2000여 곳에 추가로 단다고 해도 설치율이 전체 사업장의 5% 수준에 그친다. 여전히 95% 이상은 ‘셀프 단속’을 하는 셈이다. 환경부 신건일 대기관리과장은 “소형 사업장 굴뚝에 간이 측정 장치 등을 설치하는 방안을 계속 강구하고 있다”고 말했다.

박진원 연세대 화공생명공학과 교수(전 국립환경과학원장)는 “사업장 배출가스를 제대로 관리해 미세먼지의 발생부터 줄이는 것이 가장 효율적인 미세먼지 저감법”이라며 “앞으로 TMS 설치 사업장을 꾸준히 늘려나가야 한다”고 강조했다.

강은지기자 kej09@donga.com

“치이익~”

13일 서울 중구 한 식당에서 기자가 소고기를 무쇠철판에 올리자 고기 익는 냄사와 경쾌한 소리가 코와 귀를 자극했다. 식욕을 억누른 채 초미세먼지(PM 2.5) 측정기기를 켰다. 기기는 한국환경공단 등 정부 기관에서 쓰는 미국 TSI사의 ‘더스트 트랙 8530’였다. 고기를 굽기 전 실내 초미세먼지 농도는 ㎥당 35μg(마이크로그램·1μg은 100만분의 1g)이었다. 하지만 고기를 굽자 초미세먼지 농도는 순간 553μg까지 치솟았다. 식사가 끝날 때까지 ‘매우 나쁨’ 수준인 100μg 안팎을 유지했다.

2년 전 환경부는 조리 중 고등어구이 때 미세먼지 배출량이 가장 많다고 발표했다가 중국발 미세먼지 영향을 희석시키려는 것 아니냐는 오해를 샀다. 조리 시 환기의 중요성을 강조하려던 취지는 ‘고등어는 죄가 없다’는 말에 묻혀버렸다.

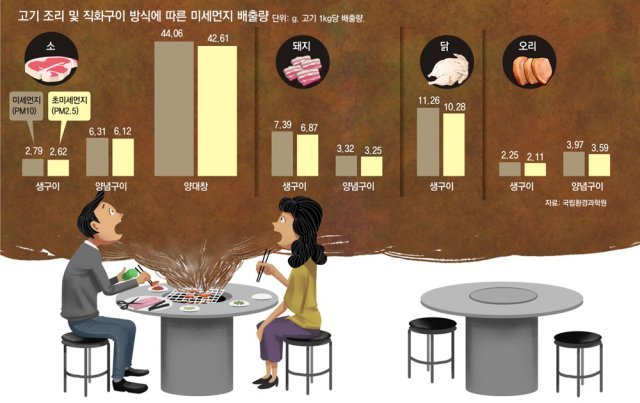

하지만 고기와 생선 구이 시 초미세먼지 등 각종 오염물질이 나오는 것은 부정할 수 없는 사실이다. 정부는 2015년부터 △소 △돼지 △닭 △오리 등 4가지 육류를 대상으로 구이 시 오염물질 배출량을 집계하고 있다. 그 결과를 담은 ‘2015 국가 오염물질 배출량’ 보고서는 지난해 10월 처음 공개됐다.

이 보고서에 따르면 고기 종류도 조리법과 구이방식에 따라 오염물질 배출량이 천차만별이었다. 기자가 먹은 대로 양념을 하지 않은 소고기를 무쇠철판에 구워 먹으면 고기 kg당 약 0.32g(320μg)의 초미세먼지가 나온다. 이걸 숯불에 직접 구웠다면 초미세먼지 배출량은 kg당 2.62g으로 8배 넘게 증가한다.

돼지나 닭, 오리 고기 역시 철판보다는 직화 구이 시 초미세먼지 배출량이 더 많았다. 고기의 기름과 수분이 숯에 떨어지면서 불완전 연소가 일어나 오염물질량이 늘기 때문이다. 또 양념을 한 고기가 양념을 하지 않았을 때보다 오염물질 배출량이 더 많았다. 양념 속 수분과 기름기가 더해지기 때문이다.

가장 많은 오염물질을 배출하는 고기 조리법은 양대창을 직화로 구웠을 때다. 이 때 발생하는 초미세먼지는 생소고기를 철판에 구웠을 때의 133배인 42.61g에 이른다.

국립환경과학원은 최근 고기나 생선 구이 시 오염물질을 더욱 정확하게 집계하기 위한 연구 용역에 들어갔다. 조사 대상에 양고기와 생선 등을 추가하고, 배출량 계산 시 식당 현황과 매출 자료 등도 활용할 방침이다. 지금까지 고기구이로 인한 배출량은 전체 육류 소비량 중 식당에서 구이용으로 소비되는 양을 추정한 뒤 구이 종류와 방식별 배출계수를 곱해 산정해왔다.

이렇게 계산한 2015년 기준 고기구이로 인한 초미세먼지 배출량은 연간 574t이다. 전체 국내 초미세먼지량을 감안하면 0.5% 수준이다. 하지만 국립환경과학원 관계자는 “배출량은 적지만 고기구이는 자동차만큼 일상생활에 밀접하게 접하는 배출원이어서 관리가 필요하다”며 “고기와 생선 구이 측정 결과는 향후 식당의 미세먼지 저감 정책을 만드는 기초 자료로 활용할 예정”이라고 말했다.

김호경기자 kimhk@donga.com

김호경기자 kimhk@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오늘 밤 서울 최대 10㎝ 눈폭탄…월요일 출근길 비상

-

2

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

3

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

60조 캐나다 잠수함 입찰 앞둔 한화, 현지에 대대적 거리 광고

-

6

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

7

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

8

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

9

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

10

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

5

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

6

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

7

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

8

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

9

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

10

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

트렌드뉴스

-

1

오늘 밤 서울 최대 10㎝ 눈폭탄…월요일 출근길 비상

-

2

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

3

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

4

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

5

60조 캐나다 잠수함 입찰 앞둔 한화, 현지에 대대적 거리 광고

-

6

0.24초의 기적…올림픽 직전 월드컵 우승 따낸 ‘배추 보이’ 이상호

-

7

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

8

혹한 속 태어난 송아지 집에 들였더니…세살배기 아들과 낮잠

-

9

“놓지마!” 애원에도…술 취해 어린아들 7층 창문에 매단 아버지

-

10

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

1

“한동훈 쫓아낸 국힘, 스스로 사망선고” 韓지지자들 여의도 집회

-

2

李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박

-

3

한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”

-

4

경차 자리 ‘3칸’ 차지한 SUV…“내가 다 부끄러워”

-

5

오세훈 “세운지구·태릉CC 이중잣대, 대통령이 정리해 달라”

-

6

다이소 매장서 풍선으로 ‘YOON AGAIN’ 만들고 인증

-

7

눈물 훔치는 李대통령…이해찬 전 총리 영결식 참석

-

8

귀국한 김정관 “美측과 불필요한 오해는 해소됐다 생각해”

-

9

국힘 “李, 그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나”

-

10

얼음 녹았는데 오히려 ‘통통’해진 북극곰? “새 먹이 찾았다”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0