보이스피싱으로 8억원 털고 비트코인 돈세탁해 사라졌다

- 동아일보

공유하기

글자크기 설정

검사 사칭해 20대 여성 등쳐… 1인 피해금액으론 최대

“서울중앙지검 ○○○ 검사입니다. 혹시 지인한테 계좌 빌려주셨나요?”

20대 여성 김모 씨는 이달 초 전화 한 통을 받고 크게 당황했다. 전화기 속 남성은 “김 씨 명의의 대포통장이 범죄에 이용되고 있으며 통장에 남아 있는 돈을 빨리 조치해야 한다”고 말했다. 통장에 8억 원가량이 있던 그는 불안에 떨기 시작했다.

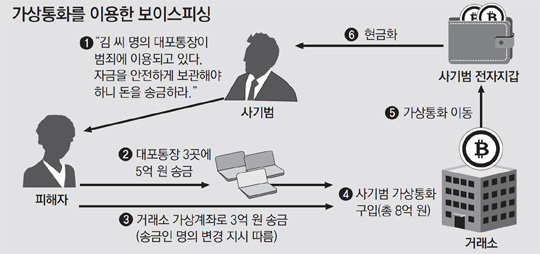

김 씨는 인터넷뱅킹으로 남성이 알려준 계좌 4곳에 돈을 나눠 보냈다. 이 중 한 곳은 이 남성이 알려준 이름으로 송금인도 바꿨다. 그는 뒤늦게 보이스피싱(전화금융사기)이었다는 것을 알고 경찰에 신고했다. 범인은 이미 가상통화거래소를 이용해 8억 원을 현금화해서 사라진 뒤였다.

범인은 대포통장 3곳과 가상통화거래소 계좌 한 곳으로 8억 원을 나눠 받았다. 이후 대포통장에 있는 돈도 거래소로 옮겨 가상통화를 8억 원어치 샀다. 이를 전자지갑으로 옮긴 뒤 현금화해 달아났다. 김범수 금감원 불법금융대응단 팀장은 “그동안 보이스피싱 범인들은 얼굴을 감추려고 현금자동입출금기(ATM)를 이용했는데 계좌당 하루 600만 원밖에 인출이 안 됐기 때문에 피해 규모가 상대적으로 작았다”고 말했다. 이어 김 팀장은 “대형 가상통화거래소는 출금 제한이 있지만 중소형 거래소는 무제한으로 돈을 찾을 수 있다”며 “금융범죄에 이용되면 피해 규모가 커질 수 있다”고 주의를 당부했다.

이 같은 가상통화를 이용한 범죄는 범인을 잡기도 어렵다. 이론적으로는 일반 국내 거래소에서 가상통화를 사고팔면 회원정보가 있기 때문에 범인을 잡을 수 있다. 하지만 국내 거래소를 이용했다고 해도 가상통화를 해외 거래소 전자지갑이나 사설 전자지갑으로 옮기면 용의자를 특정하기 어렵다. 전자지갑은 명의 없이도 휴대전화 번호만 있으면 만들 수 있기 때문이다.

정부는 이 같은 범죄를 막고자 이달 13일 차관회의를 열고 가상통화에 대한 고강도 규제 방안을 내놓았다. 가상통화 거래는 은행이 발급한 ‘가상계좌’를 통해 실명이 확인될 때만 가능하고 거래소들이 해킹이나 개인정보 유출에 대비해 보안을 강화하도록 했다. 거래소들도 자율규제안을 내놨다. 본인 확인을 철저히 하고 고객의 금전 피해가 발생하지 않도록 고객 자산을 은행에 예치하는 등 보안 시스템을 강화하겠다는 내용이다.

전문가들은 정부나 거래소가 가상계좌를 대포통장처럼 이용한 뒤 전자지갑을 통해 현금화하는 수법에 사실상 무방비 상태라고 설명했다. 홍기훈 홍익대 경영학과 교수는 “거래소에 속해 있지 않은 전자지갑이나 해외 거래소의 전자지갑으로 돈이 빠져나가면 사실상 찾을 수 없다. 국가 간 협정을 맺어도 거래소들이 민간 영역으로 규정돼 있어 찾을 방도가 없는 것”이라고 말했다. 이어 “결국 거래소들이 본인 확인을 잘하고 당국에서 계속 이를 주시할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

김성모 기자 mo@donga.com

트렌드뉴스

-

1

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

2

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

3

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

4

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

5

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

6

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

7

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

8

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

9

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

10

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

트렌드뉴스

-

1

트럼프, 친구 사위를 연준 의장에…‘금리인하 옹호’ 코드 딱 맞아

-

2

청사에 ‘구청장 전용 쑥뜸방’ 만든 부산 북구청장

-

3

경찰 조사받다 “물 좀 달라”…자리 뜨자 알약 20알 ‘꿀꺽’

-

4

김정관, 러트닉과 관세 결론 못 내…“향후 화상으로 대화”

-

5

윤주모, 편의점 덮밥 부실 논란 해명…“맛없어 보이게 찍어”

-

6

‘사우디 방산 전시회’ 향하던 공군기, 엔진 이상에 日 비상착륙

-

7

‘정청래-조국 밀약설’ 술렁이는 與…반청측 ‘타격 소재’ 찾았나

-

8

美 이민단속에 예산 펑펑…“32조 떼돈 벌었다” 웃는 기업 어디?

-

9

고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

-

10

트럼프, 연준 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 지명

-

1

장동혁, 강성 지지층 결집 선택… 오세훈도 나서 “張 물러나라”

-

2

[사설]장동혁, 한동훈 제명… 공멸 아니면 자멸의 길

-

3

“장동혁 재신임 물어야” “모든게 張 책임이냐”…내전 격화

-

4

李 “한국인 건들면 패가망신, 빈말 같나”…캄보디아어로도 경고

-

5

트럼프 “내가 너무 친절했다…관세 훨씬 더 높일수 있다” 으름장

-

6

李, ‘로봇 반대’ 현대차 노조 향해 “거대한 수레 피할 수 없어”

-

7

오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

-

8

부동산 정책 “잘못한다” 40%, “잘한다” 26%…李지지율 60%

-

9

세결집 나서는 韓, 6월 무소속 출마 거론

-

10

지선앞 ‘자폭 제명’… 한동훈 끝내 쳐냈다

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0