공유하기

비정규직 탈출 ‘미소’…또다른 차별엔 ‘한숨’

-

입력 2008년 3월 22일 03시 00분

글자크기 설정

지난해 정규직이 된 우리은행 고객만족센터 이모(49·여) 씨는 고등학생 아들의 학비를 매 분기 40만 원씩 받는다. 점심식사비, 교통비도 정규직 수준으로 늘었고 내년 아들이 대학에 들어가면 등록금도 지원된다.

이 씨는 “미혼 직원들은 괜찮은 남편감과 선볼 기회가 많아졌다며 좋아한다”며 “다만 급여는 전환 전과 크게 달라지지 않았다”고 말했다.

지난해 7월 시행된 비정규직보호법의 발효를 앞두고 나온 ‘우리은행식 고용안정 모델’이 시행 1년을 맞았다.

우리은행 모델은 △해고 및 외주화로 끝난 일부 서비스업계 모델 △이 과정에서 노사 간 극한대립을 겪은 이랜드 모델 △무기(無期)계약직으로 전환해 정년을 보장하되 임금체계 승진에 차이를 둔 외환은행 모델 등보다 바람직한 것으로 평가된다.

○ 직원 사기 오르고 소속감도 강화

우리은행이 지난해 3월 비정규직 3076명을 정규직으로 전환했다. 정규직이 된 직원들은 복리후생 수준이 향상됐다는 데 대체로 만족하고 있다.

서울의 한 지점에서 일하는 강모(29·여) 대리는 지난해 7월 말 가족들과 일주일 동안 제주도로 휴가를 다녀왔다. 계약직 직원이었을 때는 휴일이 매년 3일뿐이었지만 정규직이 되면서 처음으로 이런 휴가를 즐길 수 있었다.

다른 창구 직원은 “지난해 말 노동조합 선거에서 후보들이 찾아와 표를 호소하는 걸 보고 이젠 정규직이라는 게 실감났다”고 말했다.

우리은행은 지난해 정규직으로 전환된 이들의 복리후생을 위해 약 80억 원을 썼다. 이를 위해 기존 정규직 직원 1만2000여 명이 스스로 임금을 동결해 300억 원을 절약했다. 은행 측은 정규직으로 전환된 직원들의 사기가 오르고 소속감이 강화돼 손해를 보지는 않은 것으로 판단하고 있다.

고객만족센터 팀장 김모(44·여) 씨는 “예전에 업무평가시험을 앞두고 팀원들에게 오후 9시까지는 남아서 공부를 하게 했는데 지금은 안 시켜도 10시 넘게 남아 있는다”며 “비정규직이었을 때는 스트레스로 매년 10명 중 2명이 그만뒀지만 지금은 그만두는 직원을 찾아볼 수 없다”고 말했다.

○ “일부 뒤에서 ‘텔러’ 운운하며 차별”

하지만 전환 직군 직원들의 불만도 있다. 정규직이긴 하지만 별도 직군으로 분리돼 있으며 직군 간 이동도 막혀 있다. 급여도 기존 정규직의 70% 수준에 불과해 ‘중(中)규직’이라는 말도 나온다.

한 개인금융서비스 직군 직원은 “여러 일을 해보고 싶은데 대출담당 직원이 자리를 비우더라도 전환 직군이라는 이유로 일을 맡기지 않아 속상하다”며 “일부 관리직들은 아직도 뒤에서는 ‘텔러’ 운운하며 차별한다”고 말했다.

우리은행은 지난해 일반 직원의 급여를 3.2%, 전환 직군 급여를 4.0% 올리는 등 급여차를 조금씩 줄이고 있다. 하지만 다른 선발 과정을 거쳐서 들어온 이상 기존 정규직과 완전히 같은 대우를 해줄 수는 없다는 것이 은행 측 방침이다.

○ 우리은행식 모델, 확산에는 한계 지적도

재계 일각에서는 우리은행식 모델은 인력이 중요한 금융업에만 적용될 수 있다고 지적한다.

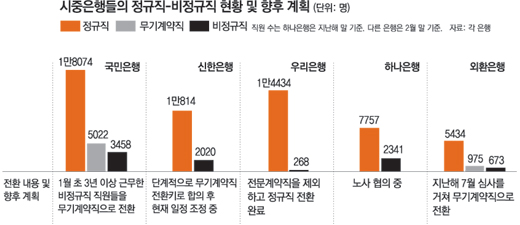

은행권에서도 비용이 많이 드는 우리은행 모델을 택한 곳은 많지 않다. 외환은행은 지난해 7월 비정규직 중 1000명을 무기계약직으로 전환했다. 무기계약직이 되면 정년이 보장되고 복리후생이 정규직 수준으로 높아지지만 임금 체계, 승진 등에서는 차이가 있다. 국민은행, 신한은행 등도 뒤를 따랐다.

은수미 한국노동연구원 연구위원은 우리은행 모델에 대해 “고용은 안정됐으나 급여 차별이 남아 있는 ‘절반의 성공’이지만 처음부터 모든 문제를 해결할 수는 없다”며 “앞으로 직무훈련을 강화하고 합리적인 역량 평가를 통해 직군 간 이동의 기회를 열어줘야 한다”고 말했다.

장원재 기자 peacechaos@donga.com

이은우 기자 libra@donga.com

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

3

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

4

트럼프 “대규모 함대 이란으로 이동 중…베네수 때보다 더 큰 규모”

-

5

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

6

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

7

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

10

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃은 슈카, 조롱거리 됐다

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

6

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

7

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

10

광주-전남 통합 명칭, ‘전남광주특별시’로 확정

트렌드뉴스

-

1

오천피 시대 승자는 70대 이상 투자자…2030 수익률의 2배

-

2

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

3

배우 얼굴 가린다고…아기 폭우 맞히며 촬영, ‘학대’ 논란

-

4

트럼프 “대규모 함대 이란으로 이동 중…베네수 때보다 더 큰 규모”

-

5

“담배 끊으면 60만 원”… 보건소 맞춤형 금연 코칭

-

6

‘린과 이혼’ 이수, 강남 빌딩 대박…70억 시세 차익·159억 평가

-

7

“전기차 편의품목까지 다 갖춰… 신차 만들듯 고생해 만들어”

-

8

[단독]조여오는 25% 관세… “美 관보 게재 준비중”

-

9

화장실 두루마리 휴지는 ‘이 방향’이 맞는 이유

-

10

“코스피 5000? 대선 테마주냐” 비웃은 슈카, 조롱거리 됐다

-

1

李 “담배처럼 ‘설탕세’ 거둬 공공의료 투자…어떤가요”

-

2

국힘, 내일 한동훈 제명 속전속결 태세… 韓 “사이비 민주주의”

-

3

법원 “김건희, 청탁성 사치품으로 치장 급급” 징역 1년8개월

-

4

李 ‘설탕 부담금’ 논의 띄우자…식품업계 “저소득층 부담 더 커져”

-

5

李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

-

6

장동혁 “한동훈에 충분한 시간 주어져…징계 절차 따라 진행”

-

7

“中여성 2명 머문뒤 객실 쑥대밭”…日호텔 ‘쓰레기 테러’ [e글e글]

-

8

‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

-

9

김종혁 “친한계 탈당 없다…장동혁 체제 오래 못갈것”[정치를 부탁해]

-

10

광주-전남 통합 명칭, ‘전남광주특별시’로 확정

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/김창덕]65세 이상 카드포인트 자동 적용](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News2/133253135.2.thumb.jpg)