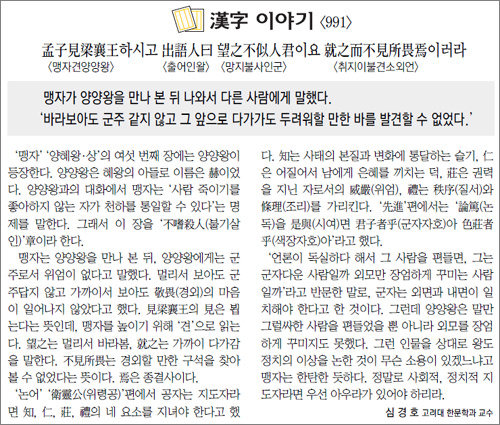

맹자는 양양왕을 만나 본 뒤, 양양왕에게는 군주로서 위엄이 없다고 말했다. 멀리서 보아도 군주답지 않고 가까이서 보아도 敬畏(경외)의 마음이 일어나지 않았다고 했다. 見梁襄王의 見은 뵙는다는 뜻인데, 맹자를 높이기 위해 ‘견’으로 읽는다. 望之는 멀리서 바라봄, 就之는 가까이 다가감을 말한다. 不見所畏는 경외할 만한 구석을 찾아볼 수 없었다는 뜻이다. 焉은 종결사이다.

‘논어’ ‘衛靈公(위령공)’편에서 공자는 지도자라면 知, 仁, 莊, 禮의 네 요소를 지녀야 한다고 했다. 知는 사태의 본질과 변화에 통달하는 슬기, 仁은 어질어서 남에게 은혜를 끼치는 덕, 莊은 권력을 지닌 자로서의 威嚴(위엄), 禮는 秩序(질서)와 條理(조리)를 가리킨다. ‘先進’편에서는 ‘論篤(논독)을 是與(시여)면 君子者乎(군자자호)아 色莊者乎(색장자호)아’라고 했다.

심경호 고려대 한문학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

尹 “포항 영일만 앞바다에 막대한 석유와 가스 매장 가능성”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“사기 피의자로부터 100만 원 뇌물수수”…현직 형사팀장, 곧 출석 조사

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

국내 당뇨병 환자 600만 명…‘녹차·딸기·사과’ 매일 먹어야 할 이유

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0