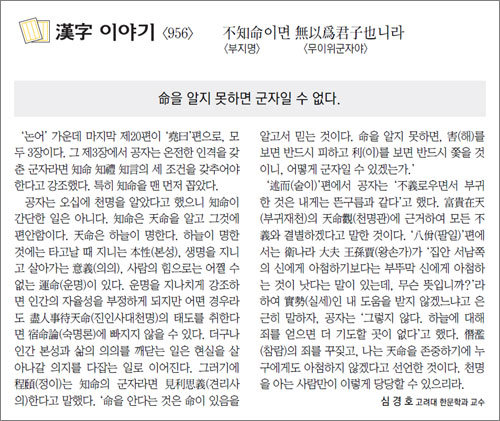

공자는 오십에 천명을 알았다고 했으니 知命이 간단한 일은 아니다. 知命은 天命을 알고 그것에 편안함이다. 天命은 하늘이 명한다. 하늘이 명한 것에는 타고날 때 지니는 本性(본성), 생명을 지니고 살아가는 意義(의의), 사람의 힘으로는 어쩔 수 없는 運命(운명)이 있다. 운명을 지나치게 강조하면 인간의 자율성을 부정하게 되지만 어떤 경우라도 盡人事待天命(진인사대천명)의 태도를 취한다면 宿命論(숙명론)에 빠지지 않을 수 있다. 더구나 인간 본성과 삶의 의의를 깨닫는 일은 현실을 살아나갈 의지를 다잡는 일로 이어진다. 그러기에 程이(정이)는 知命의 군자라면 見利思義(견리사의)한다고 말했다. ‘命을 안다는 것은 命이 있음을 알고서 믿는 것이다. 命을 알지 못하면, 害(해)를 보면 반드시 피하고 利(이)를 보면 반드시 쫓을 것이니, 어떻게 군자일 수 있겠는가.’

‘述而(술이)’편에서 공자는 ‘不義로우면서 부귀한 것은 내게는 뜬구름과 같다’고 했다. 富貴在天(부귀재천)의 天命觀(천명관)에 근거하여 모든 不義와 결별하겠다고 말한 것이다. ‘八佾(팔일)’편에서는 衛나라 大夫 王孫賈(왕손가)가 ‘집안 서남쪽의 신에게 아첨하기보다는 부뚜막 신에게 아첨하는 것이 낫다는 말이 있는데, 무슨 뜻입니까?’라 하여 實勢(실세)인 내 도움을 받지 않겠느냐고 은근히 말하자, 공자는 ‘그렇지 않다. 하늘에 대해 죄를 얻으면 더 기도할 곳이 없다’고 했다. 僭濫(참람)의 죄를 꾸짖고, 나는 天命을 존중하기에 누구에게도 아첨하지 않겠다고 선언한 것이다. 천명을 아는 사람만이 이렇게 당당할 수 있으리라.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

경찰 ‘이선균 수사정보 유출’ 검찰 수사관에 구속영장 신청

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

‘93세’ 루퍼트 머독, 26세 연하 과학자와 포도밭에서 5번째 결혼

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

부모-자녀 이중부양 ‘마처세대’ 60년대생…30% “난 고독사할듯”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[한자 이야기]蓋歸하여 反류而掩之하니 掩之가 誠是也면…](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0