공유하기

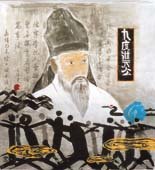

[새로 쓰는 선비론/이율곡]개혁이끈 「사림의 泰斗」

-

입력 1997년 10월 21일 08시 19분

글자크기 설정

새만금 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

따만사

구독

-

DBR

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[여행]김제 2題, 푸른 벌…너른 뻘…하늘과 맞닿은 곳](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)