우선 변화하는 예술 환경에 둔감한 채 순수무용만을 지향해 온 탓에 있다. 2000년대 이후 공연예술계는 장르 간 융합을 지향한 크로스오버 혹은 퓨전 형식이 유행처럼 번졌다. 기존의 장르 개념으로는 묶일 수 없는 실험적인 작업이 도래해 일찌감치 다원예술이라는 새로운 장르의 탄생을 예고했다. 대중의 기호에 다가선 댄스스포츠와 뮤지컬은 산업화에 성공하여 이른바 ‘시장’이 형성됐다. 이런 흐름 속에서 순수 춤의 영토는 점차 좁아졌다.

춤이 자본과 시장으로부터 경계 지어진 데는 의도적으로 대중성을 외면하려는 무용가의 완고한 엘리트 의식이 한몫을 했다. 대중성 혹은 상품성과는 어느 정도 거리를 두어야 진정한 예술이라고 믿는 심리가 있는 듯하다. 무용가의 이런 특권의식이 춤의 대중화를 더디게 했다. 아울러 우리 춤의 예술적 좌표는 방향을 상실한 채 부유(浮游)하는 모습이다. 예술의 본질인 다양성과 창의성이 제대로 작동되지 않는다.

이런 징후는 발레에서 특히 두드러진다. 최근 한국 발레의 성장은 눈이 부실 정도이다. 세계 유수의 콩쿠르에서 좋은 성적을 거두는 사실이 이를 증명한다. 문제는 우리의 전통과 민족성에 토대한 순수 한국적 창작발레가 부재한다는 사실이다. 미학적으로 검증된 외국의 발레작품을 맹목적으로 수용하거나 돈벌이를 위해 세계를 유랑하는 ‘잊혀진 거장’에게 의존하는 형국이다.

현대 춤 또한 예외가 아니다. 많은 무용가가 해외로 진출하지만 서양의 춤 사조와 형식을 모방, 답습하는 것이 춤의 진보 내지 선진화라 믿는 풍조가 만연해 있다. 춤의 대중화와 춤 사대주의 내지 식민성을 탈피하기 위해서는 어떠한 노력이 필요한가. 일제강점기의 최승희와 조택원의 활동에서 해답을 찾게 된다.

최승희와 조택원은 일본 무용가 이시이 바쿠(石井漠)에게 서양의 모던댄스를 배워 우리의 전통과 접목해 신무용이라는 새로운 춤 사조의 탄생을 주도했다. 서양의 기(器·기술)를 배워 동양의 도(道·정신)를 투영한다는 점을 화두로 삼아 서양 춤의 한국화 내지 전통의 현대화를 구현했다. 나아가 국제무대로 진출해 세계 무용계의 거목과 교류하며 수천 회의 공연을 통해 한국 춤의 문화적 우수성을 세계만방에 떨쳤다.

최승희와 조택원을 읽는 또 다른 키워드는 ‘모던 걸’ 또는 ‘모던 보이’로서의 위상이다. 두 사람 모두 빼어난 용모에 균형 잡힌 신체, 풍부한 감성과 냉철한 이성의 소유자로 춤뿐만 아니라 스포츠, 연극, 영화, 모델 활동을 넘나들며 근대 대중스타로서의 기질을 유감없이 발휘했다. 그들은 당대 서구적 이상을 동경한 대중의 기호와 심미안을 결코 외면하지 않았다. 또 예술가로서의 특권을 과시하며 자본과 시장의 요구에 적극 부흥했다.

우리가 최승희와 조택원을 새삼 주목하는 이유는 일제강점기 주권을 상실한 상황에서 국가의 지원을 꿈도 꾸지 못하던 시절, 서양 춤의 주체적 수용을 통해 민족적 아이덴티티를 구현하여 한국 춤의 세계화를 실천했다는 점에 있다. 치열한 작가정신과 예술혼이 있었기에 가능했다. 위기에 봉착한 춤계를 구원할 메신저는 과연 누구인가. 우리 시대 진정한 예술가의 상(像)을 지닌 제2의 최승희와 조택원의 등장을 고대한다.

성기숙 연낙재 관장 한국예술종합학교 교수

김유준의 재팬무비

-

이세형의 더 가까이 중동

구독

-

어린이 책

구독

-

동아시론

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

“팔만대장경도 결국 부처님 말씀 전하는 방법, 노래와 시로 전하면 안될 것 있나요”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

동해고속도로 버스·화물차 등 4중 추돌…13명 병원이송

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

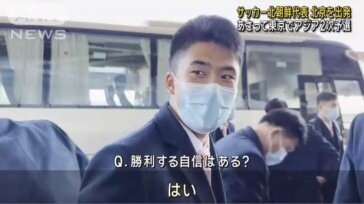

‘인민 호날두’ 한광성, 3년가량 北대사관 갇혀 홀로 훈련

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[김유준의 재팬무비]멋진 캐릭터만 만들면 만사형통](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)