21세기를 자신의 주 무대로 만들 당찬 세대들이 막 기지개를 펼 당시 시작된 대회가 1996년 개최된 제1회 서울국제음악콩쿠르(당시 동아국제음악콩쿠르)였다. 올해 4월에 열린 제4회 서울국제음악콩쿠르는 피아노 부문으로는 1996년 1회 이후 12년 만에 두 번째로 열린 국제대회이다. 그 12년간 한국 피아노계의 국제적 위상은 참으로 많은 변화와 성장을 보였다. 이제는 앞서 언급한 꿈의 경연대회들에서 한국인 입상자의 이름을 찾기가 어렵지 않게 됐고, 서양의 텃세를 누르고 대한민국이 1위를 차지하는 뿌듯한 일들도 생겼다.

국내에서만 배운 학생들의 연주에 본고장의 대가들이 탄복하며, 한국의 피아니스트와 교육자들이 세계로 나가 심사위원으로서 자신의 음악적 의견을 피력할 수 있는 국제 콩쿠르도 많아졌다. 이번 서울국제음악콩쿠르에서 권위 있는 심사진 앞에 모인 18개국 40명의 피아니스트가 들려준 다채로운 연주는 급성장한 ‘피아노 강국’의 현주소를 생생하게 알려줬다.

올해 콩쿠르에서 가장 특별했던 점은 연주자들의 프로그램 선택에 최대한의 자유를 부여했다는 것이다.

모두 세 차례인 피아노 독주 무대에서 참가자들은 고전 시대의 소나타와 한국 작곡가의 작품을 연주해야 한다는 사항만을 지시받은 채 그 외의 모든 프로그램을 자유롭게 고를 수 있었다. 연주자들은 각자의 개성과 색채를 띤 음악관을 폭넓게 피력할 수 있었고, 그 결과는 지금껏 찾아볼 수 없었던 신선하고 다양한 해석의 장으로 나타났다.

열띤 경쟁 속에 심사위원들의 고충도 만만치 않았을 것인데, 단순히 연령대를 고려한 성숙도나 텍스트의 정확한 전달을 위한 방법과 기교를 평가하는 것에 그치지 않고 작곡가와 작품 그리고 연주자라는 삼각 구도의 논리적인 균형과 총체적 완성도를 고려한 심사가 이루어졌다고 본다.

신선한 색깔을 지닌 연주자들의 스타일이 저마다 다르게 나타났다는 점이 이번 콩쿠르의 높은 수준을 대변한다.

1, 2차 예선과 준결선을 거쳐 결선에서 상위 입상한 연주자들도 역시 제각기 고유한 매력이 있었다. 우승을 차지한 마리야 김(우크라이나)은 선이 굵고 큰 스케일의 연주에 능하며 기본에 충실한 연주자였다. 2위로 입상한 알렉세이 고를라치(우크라이나)는 풍부한 상상력과 농익은 음악성을 무대에서 유감없이 발휘해 호응을 얻었으며, 3위의 김태형(한국)도 타고난 균형감각과 논리 정연한 해석으로 주목할 만한 연주를 들려줬다.

서울국제음악콩쿠르는 참가자들의 뛰어난 면면과 함께 음악 외적으로도 4회째의 콩쿠르라고 믿기 어려울 정도의 순조로운 진행과 짜임새 있는 조직력으로 호평을 받았다. 스포트라이트가 쏟아지는 스타의 탄생이나 센세이셔널한 뉴스로 대변되던 20세기의 콩쿠르와는 많은 차이가 있을 수밖에 없는 것이 21세기의 음악 경연대회이다.

서울국제음악콩쿠르에 바라는 것 역시 멀리 바라보는 ‘혜안’이다. 반짝이는 흥밋거리나 화려함을 지닌 인물을 찾아내기보다는 좀 더 긴 안목으로 참되고 소중한 예술 혼을 발굴하고 그들의 음악이 만개하기까지 응원해 주는, 새롭고 멋진 축제의 경연으로 발전하기를 기대한다.

김주영 피아니스트

김유준의 재팬무비

-

기자의 눈

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

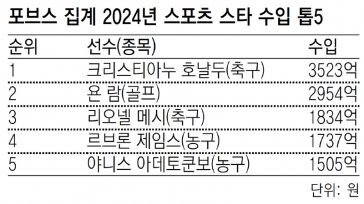

하루 10억원… 호날두 전세계 스포츠선수중 ‘수입 킹’

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

AI 붐에 웃는 ‘닥터 코퍼’… 전력 소비 늘자 ‘21세기 석유’로

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

개헌론 띄우는 여야 “5·18정신, 헌법 전문에 수록” 한목소리

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[김유준의 재팬무비]멋진 캐릭터만 만들면 만사형통](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)