그가 시상식을 독점하리라고 내다본 음악관계자는 많지 않았다. 게다가 그는 그래미상이 은근히 꺼리던 영국 가수였다. 예상을 깨고 와인하우스에게 특전을 베풀자 언론에서 이변이니 파란이니 하는 표현을 쓴 것도 무리는 아니었다.

그래미상이 자국의 무수한 인기가수를 제쳐놓고 미국에서 대단한 실적을 쌓은 것도 아닌 생소한 영국 가수에게 상을 준 것은 그의 음악이 빼어났기 때문이다. 다 버려도 시상 조건으로 예술성만은 포기하지 않았다. 제대로 된 음악상이 없어 고민하는 우리 음악계가 배워야 할 대목이다.

중요한 것은 와인하우스의 음악이 어떤 스타일이기에 그래미상이 자존심을 꺾었는가 하는 점이다. 그의 음악은 명백히 현대적인 사운드지만 그 안의 멜로디와 녹음 방식은 저 옛날 1960년대의 솔(soul) 음악 패턴을 취한다. 얼핏 듣기에 숀 코너리가 한창 때 주연한 007영화의 배경음악 같다는 사람도 많다. 겉은 최신인데 속은 케케묵은 옛것인 셈이다.

낡았는지는 몰라도 음악 수요자들의 느낌은 달랐다. 기성세대들은 추억에 잠겨 젊었을 때의 낭만을 되새겼으며 지금의 젊은 세대 또한 매우 새롭다며 열광했다. ‘1967년의 것을 가지고 2007년을 관통하는 데 성공했다’는 평도 나왔다. 와인하우스의 음악을 두고 ‘빈티지’라는 표현을 쓰곤 하지만 다른 말로 하면 ‘아날로그’다. 포장은 지극히 디지털적이지만 내용물은 온기를 잔뜩 품은 아날로그라고 할까. 아날로그의 강점은 특유의 따스함으로 추억과 그리움을 자극한다는 데 있다. 여기서 상업적 포인트가 나온다.

몇몇 성공작이 나오자 서구 언론은 디지털 추세에 밀려 사라질 듯하던 아날로그 문화가 새로운 성공 공식으로 부활하는 신호탄이라며 흥분조로 분석한다. 아날로그가 갑자기 환영받는 이유는 간단하다. 음악은 감동을 먹고사는 분야인데, 디지털로는 도저히 감동을 생산하기 어렵다고 판단하기 때문이다.

디지털 시대가 만들어내는 요즘 음악을 들어보면 이해가 간다. 사람이 만든 게 아닌 기계의 산물 같고, 마치 공장에서 찍어낸 공산품처럼 획일화돼 있다. 디지털 음악의 지향은 예술의 조건인 긴장과 재생산의 가능성이 아니라 오로지 소비라고 해도 과언이 아니다.

이 시대를 주름잡는 음악제작자들은 “난 음악 하는 게 아니라 단지 스타를 만들어낼 뿐이다”라고 서슴없이 말한다. 감각과 재미에 휘둘리는 추세라서 어쩔 수 없다지만 그렇다 해도 음악은 감동을 놓쳐서는 곤란하다. 그렇지 않으면 뭐 하러 힘들게 음악을 만드는가. 음악은 한 번 씹고 버리는 껌이 아니다.

와인하우스의 방식을 따라 현재 영국에서 돌풍을 일으키고 있는 ‘더피’라는 여가수는 ‘세월이 흘러도 잊히지 않을 레코드를 만드는 것’이 목표였다고 밝힌다. 절대로 자신의 음악을 일회성 소비품으로 전락시킬 수 없다는 의지의 표현이다. 그의 음악 또한 1960년대 분위기로 채색된 전형적인 아날로그다.

마침 우리 음악계도 근래 들어 좋았던 1980년대의 음악 패턴으로 회귀하는 조짐이 나타나고 있지만 아직 설득력은 부족하다. 잃어버린 감동을 찾아서, 그릇은 디지털이라도 안에 들어갈 내용물은 아날로그로 채우는 방식을 고려해보는 것이 어떨까. 디지털 시대라고 그게 그것 같은 천편일률의 유행에서 탈출하지 않으면 실망한 팬들은 점점 음악에서 멀어져간다.

임진모 대중음악평론가

김유준의 재팬무비

-

어제의 프로야구

구독

-

도로 위 생명지키는 M-Tech

구독

-

조영준의 게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

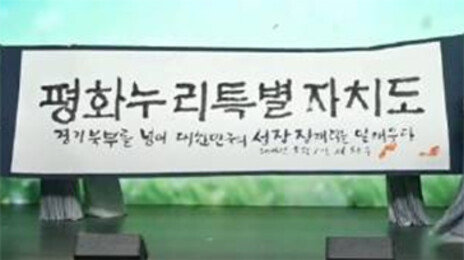

‘평화누리’ 이름 반발에…경기도 “확정된 것 아냐, 억측 말길”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

어린이날 연휴 전국 물폭탄…5일 최대 150㎜ 쏟아진다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

“약초즙 상처에 쓱”…사람처럼 ‘셀프 치료’하는 오랑우탄, 첫 발견

- 좋아요 개

- 코멘트 개

![[김유준의 재팬무비]멋진 캐릭터만 만들면 만사형통](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)