공유하기

[건강보험 선진국 유럽에서 배운다]<2>주치의 제도 도입 프랑스

-

입력 2008년 12월 1일 02시 59분

글자크기 설정

지정땐 환급금 혜택… 4년간 의료비 2000억원 절감

중병 아니면 큰 병원 갈수 있는 진단서 발급 안해

○ 주치의가 1차 진료 담당

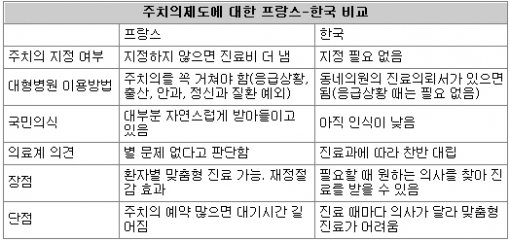

주치의 제도는 건강보험 가입자가 특정 의사를 지정하고 1차 진료를 모두 그 의사에게만 받는 제도다.

프랑스는 2005년 주치의 제도를 도입했다. 주치의 자격이 따로 정해지지 않아 의사라면 누구나 주치의가 될 수 있다.

올해 프랑스 가정의 86%가 주치의를 두고 있다. 나머지 14%는 의료기관 이용 실적이 거의 없어 사실상 모든 국민이 주치의 제도를 따르고 있는 셈이다.

프랑스에서 주치의 지정은 의무사항이 아니다. 다른 의사에게 1차 진료를 받아도 되지만 진료비를 더 내야 한다.

주치의에게 먼저 진료를 받고 난 후 다른 병원을 이용하면 진료비의 70%를 돌려받는다. 그러나 주치의를 거치지 않으면 환급금은 50%로 줄어든다.

주치의는 환자 상담이나 진료를 할 때마다 정보를 축적하기 때문에 환자에게 꼭 맞는 맞춤형 진료를 해줄 수 있다.

주치의제도 전문가인 가브리엘 바크 프랑스 전국건강보험공단(CNAMTS) 이사는 “주치의가 마음에 들지 않으면 6개월마다 바꿀 수 있지만 대부분은 주거지를 옮기지 않는 한 주치의를 바꾸지 않는다”고 말했다.

○ 질병 종류에 따라 탄력적 운영

프랑스 건강보험 제도는 유럽 국가 중 가장 한국에 가까운 편이다.

모든 국민이 의무적으로 건강보험을 들어야 하고 소득을 기준으로 보험료를 낸다. 한국은 소득의 5%(직장인은 회사와 절반씩 부담)를 보험료로 내는 반면 프랑스는 20%(직장인은 직원이 8%, 회사가 12%씩 부담)를 낸다.

프랑스는 국내총생산(GDP) 가운데 의료비 지출이 12%를 차지해 우리나라(7%)보다 훨씬 높다.

프랑스가 주치의 제도를 도입한 목적은 의료비 지출을 줄이기 위한 것이었다.

줄리에 갈로드 CNAMTS 홍보담당자는 “주치의 제도가 생기면서 의료비 지출이 크게 줄었다”며 “주치의는 환자가 중병이거나 급한 경우가 아니면 큰 병원으로 갈 수 있는 진단서를 발급하지 않는다”고 말했다.

이 제도를 시행한 지 4년밖에 안 되지만 건강보험공단 지출액의 1%인 1억3000만 유로(약 2000억 원)가 절약됐다. 피부과 등 비보험 영역의 의료비 지출은 30% 가까이 줄어든 것으로 추정된다.

갈로드 홍보담당자는 “만성질환 환자가 증가한 점을 감안하면 실제 절약 규모는 1억3000만 유로를 훨씬 넘을 것”이라고 말했다.

모든 질병에 주치의 제도가 적용되는 것은 아니다. 만약 다른 지방으로 여행을 갔다가 사고를 당하면 즉각 큰 병원으로 간다. 응급 상황은 주치의 제도와 상관없이 운영된다. 정신과, 안과 등 특히 전문성이 필요한 질병도 바로 큰 병원으로 갈 수 있다.

출산과 관련해서는 의무적으로 중급 이상의 병원에서 임신기간 9회에 걸쳐 병원진료를 받도록 돼 있다.

가브리엘 바크 CNAMTS 이사는 “프랑스에 주치의 제도가 제대로 정착한 것은 질병의 종류에 따라 탄력적으로 운영되기 때문”이라고 말했다.

■ 한국 ‘주치의 제도’ 가능할까

전문의 68% 특정과목 ‘제약’

만성질환 ‘단골의사制’ 검토

우리나라에서는 누구나 언제 어디서든 원하는 의사를 찾아 진료를 받을 수 있다. 다만 새로운 의사를 만날 때마다 몸 상태를 다시 말해야 한다. 또 병의원 이용에 제약이 없기 때문에 찾는 횟수가 많고 그만큼 건강보험 재정이 악화된다.

주치의 제도는 의료비를 줄이고 환자에게 맞춤형 진료를 해줄 수 있다는 장점이 있지만 전체 의사의 68%가 특정 진료과목 전문의라는 국내 의료환경상 당장 도입하는 것은 시기상조라는 의견도 적지 않다.

주치의 제도는 1993년 대한가정의학회에서 처음으로 보건복지가족부(당시 보건복지부)에 건의했다. 그러나 대한의사협회 등이 반대하면서 도입이 무산됐다. 올 8월 복지부는 주치의 제도를 시행하겠다는 뜻을 다시 밝혔다.

복지부는 만성질환자를 대상으로 주치의 제도와 비슷한 ‘단골의사 제도’를 도입하는 방안을 검토하고 있다.

단골의사를 지정하는 환자에게는 진료비를 깎아주고, 단골의사가 되는 의사에게는 환자정보 관리에 대한 인센티브를 주는 방안이 유력하다. 복지부는 외부기관의 연구결과가 나오는 대로 1, 2개 광역시에 이 제도를 시범 적용한 후 확대할 계획이다.

소아과, 내과, 가정의학과 등 평소 동네의원의 역할을 하는 진료 과들은 이 제도를 대체로 찬성하고 있다. 반면 성형외과 산부인과 등 전문성이 강한 진료 과는 대부분 반대하고 있다.

정부는 주치의 제도를 통해 수도권 대형병원으로 몰리는 현상을 막고, 병의원에 자주 가는 관행을 고칠 수 있을 것으로 기대하고 있다.

주치의 도입에 찬성하는 의사들은 질병 치료와 예방에 도움이 된다는 점을 강조한다.

허진석 서울대 의료관리학교실 교수는 “의사와 환자가 서로 친해져 의사소통이 원활해지는 것이 주치의 제도의 가장 큰 장점”이라고 말했다.

김상훈 기자 corekim@donga.com

성매매 특별법 시행 논란 : 각계 표정-주한미군 >

-

광화문에서

구독

-

트렌디깅

구독

-

박연준의 토요일은 시가 좋아

구독

트렌드뉴스

-

1

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

2

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

3

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

4

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

5

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

6

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

7

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

8

최정예 美공수부대 돌연 훈련 취소…‘이란 지상전’ 임박?

-

9

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

10

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

5

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

6

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

7

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

8

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

9

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

10

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

트렌드뉴스

-

1

한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]

-

2

1평 사무실서 ‘월천’… 내 이름이 간판이면 은퇴는 없다[은퇴 레시피]

-

3

트럼프가 보조금 끊자…美 SK 배터리 공장 900여명 해고

-

4

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

5

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

6

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

7

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

8

최정예 美공수부대 돌연 훈련 취소…‘이란 지상전’ 임박?

-

9

한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”

-

10

배우 이재룡, 교통사고 뒤 도주…체포 당시 음주 상태

-

1

[단독]오산 떠난 美수송기 이미 대서양 건너… 미사일 재배치 시작된듯

-

2

李, 장성 진급 박정훈에 삼정검 수여하며 “특별히 축하합니다”

-

3

오세훈, 장동혁에 “리더 자격 없다…끝장토론 자리 마련하라”

-

4

국힘 지도부 ‘서울 안철수-경기 김은혜’ 출마 제안했다 거부당해

-

5

국힘 지지율 21%, 張 취임후 최저… 지선 여야 지지差 16%P 최대

-

6

[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”

-

7

‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥

-

8

[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나

-

9

원유·공항 선뜻 내준 UAE…17년 이어진 ‘동행 외교’ 덕 봤다

-

10

KBS노조 “수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없다” 월드컵 중계권 재판매 진통

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개