공유하기

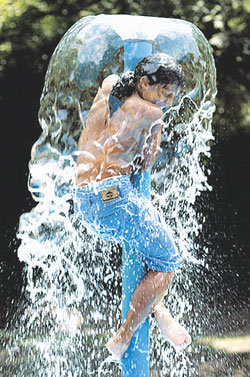

불볕더위… 땀 ‘뚝뚝’ 흘려야 몸 열기 식는다

-

입력 2004년 8월 5일 18시 22분

글자크기 설정

▽가장 빠르게 시원해지는 방법=물이 한바가지 있다고 하자. 더위를 가장 효율적으로 식히려면 신체의 어느 부위에 붓는 게 좋을까. 목덜미다. 뇌를 향해 이동하는 혈액을 가장 빨리 차갑게 만들 수 있다.

뇌의 시상하부에는 체온조절중추가 있어 이곳을 지나가는 혈액의 온도를 감시한다. 이 중추에 ‘체온을 섭씨 37도로 유지하라’는 내용이 입력돼 있다.

만일 혈액의 온도가 37도를 넘어서면 체온조절중추는 심장, 신장, 폐, 간 등 각 장기에 명령을 내려 피부로 향하는 혈액의 양을 늘리게 한다. 인간 체온의 70%는 장기의 활동에 의해 만들어진다. 장기가 발생시킨 열이 혈액을 타고 피부로 이동하므로 결국 피부가 ‘따끈따끈하게’ 변한다. 땀을 흘리면 이 열이 대기로 방출돼 몸이 식는다.

국민대 체육학부 이대택 교수는 “목덜미에 찬물을 끼얹으면 체온조절중추는 몸이 37도보다 떨어졌다고 ‘오판’을 한다”고 말했다. 비록 몸에 열이 많이 나는 상황이지만 순간적이나마 시원하다고 느낄 수 있는 것.

▽온도보다 습도가 영향=체온이 섭씨 42도를 넘어서면 생명이 위험하다. 몸을 구성하는 세포가 기능을 완전히 상실하기 때문이다. 그런데 요즘 날씨를 보면 38도를 넘어서고 있다. 만일 기온이 42도를 기록하면 인간의 생명은 위험해질까.

그렇지 않다. ‘체온’이란 인체 장기의 온도를 의미한다. 날씨가 42도를 훨씬 넘어서도 인체 장기가 37도를 유지하면 괜찮다는 뜻이다. 인체의 일부분이 42를 넘어서도 별 지장이 없는 경우도 있다. 예를 들어 마라톤을 할 때 다리근육의 온도가 42도를 넘어서지만 생명에는 지장이 없다.

장기를 ‘뜨겁게’ 만드는 것은 사실 온도보다 습도의 영향이 크다. 인간이 살고 있는 환경에서 측정된 최고 온도는 1992년 9월 북아프리카 리비아의 한 그늘에서 기록된 58도다. 하지만 이 지역 주민들은 별 탈 없이 잘 지낸다. 오히려 40도가 안돼도 습한 환경에서는 땀이 잘 증발되지 않아 장기의 온도가 올라가기 쉽다. 건식 사우나실은 온도가 100도를 넘어서도 견딜 만한데 습식은 50도만 넘으면 못 견디는 것과 같은 원리다.

▽땀 흘리는 게 보약=한여름 미동도 없이 온종일 늘어지게 누워 있는 견공을 보고 ‘상팔자’라며 부러워하곤 한다. 하지만 개의 입장에서는 결코 좋은 팔자가 아니다. 개는 땀을 잘 흘리지 못하기 때문에 주로 혀와 호흡을 통해 체온을 조절한다. 부지런히 뛰어다녔다가는 체온이 위험수위까지 올라가기 십상이다.

하지만 인간은 다르다. 한여름이라도 적당한 운동을 해서 땀을 흘리는 것이 중요하다.

인간은 피부에 약 200만개의 땀샘이 있다. 삼성의료원 박원하 스포츠의학실장은 “땀을 자주 흘리지 않으면 땀샘의 기능이 퇴화된다”며 “전신의 땀샘 기능을 활성화시키는 데 운동이 최고”라고 말했다.

현대인은 의복 때문에 얼굴이나 목처럼 항상 노출돼 있는 부위를 제외하곤 땀샘의 기능이 이미 퇴화돼 있다.

박 실장은 “평소 운동을 해 온 사람은 전신에서 고르게 땀이 나지만 운동을 안 하는 사람은 얼굴이나 목에서 우선적으로 땀이 난다”고 설명했다.

나이가 들수록 땀샘의 기능은 당연히 떨어진다. 노인이 젊은이보다 한여름에 땀을 덜 흘리게 되는 이유다. 땀을 많이 안 흘리면 체온조절이 잘 안되기 때문에 건강에 좋지 않다. 따라서 나이가 많아도 운동을 해서 땀샘의 기능을 유지하는 것이 중요하다.

▽소금 많이 먹으면 위험=인체는 나트륨, 염소, 칼슘, 마그네슘 등 이온 성분들이 다양한 조절기능을 수행하는데 땀을 통해 이들 이온이 빠져나간다. 그래서 땀을 많이 흘린 경우 물보다 이온음료가 신체의 생리 균형을 빨리 회복시킨다고 한다.

하지만 이온을 보충한다고 소금(나트륨과 염소의 결합물)을 많이 섭취하는 것은 위험하다. 관동대 의대 연동수 교수는 “소금물의 농도가 0.3%를 넘으면 삼투압 때문에 위와 장에서 물의 흡수가 일어나지 않게 된다”며 “0.3%는 물 1L에 커피수저로 1숟가락밖에 안되는 분량”이라고 말했다. 미량의 소금은 도움을 줄 수 있지만 과다하면 오히려 해를 끼치는 것이다.

김훈기 동아사이언스기자 wolfkim@donga.com

트렌드뉴스

-

1

‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”

-

2

UAE 배치 ‘천궁-2’, 실전 첫 투입… 이란 미사일 요격

-

3

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

4

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

5

이세돌, ‘알파고 대국’ 10년만에 AI와 재대결

-

6

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

7

“헤즈볼라 궤멸 기회”… 중동 확전에 뒤에서 웃는 이스라엘

-

8

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

9

행정통합법 1차 시한 넘긴 여야… “이번주가 진짜 데드라인”

-

10

“출발 직후 공습…이란 23명·이스라엘 113명 국경 넘어”

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

3

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

4

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

5

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

8

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

트렌드뉴스

-

1

‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”

-

2

UAE 배치 ‘천궁-2’, 실전 첫 투입… 이란 미사일 요격

-

3

미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”

-

4

“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지

-

5

이세돌, ‘알파고 대국’ 10년만에 AI와 재대결

-

6

달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?

-

7

“헤즈볼라 궤멸 기회”… 중동 확전에 뒤에서 웃는 이스라엘

-

8

세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?

-

9

행정통합법 1차 시한 넘긴 여야… “이번주가 진짜 데드라인”

-

10

“출발 직후 공습…이란 23명·이스라엘 113명 국경 넘어”

-

1

‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

-

2

“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”

-

3

최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다

-

4

韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’

-

5

[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명

-

6

‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”

-

7

한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

-

8

나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉

-

9

전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동

-

10

조희대 “사법제도 폄훼-법관 악마화 바람직하지 않아”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0