―이정록(1964∼)

가지를 많이 드리웠던 햇살 쪽으로 쓰러진다. 나무는 싹눈과 꽃눈이 쏠려 있던 남쪽으로 몸을 누인다. 한곳으로만 내닫던 몸과 마음을 잡아당기려 나의 북쪽은 한없이 졸아들었다.

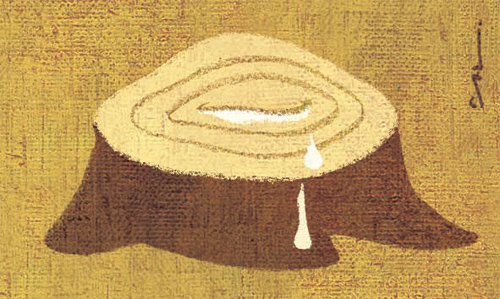

이제 하늘 가까웠던 잔가지와 수시로 흔들리던 그늘과 새봄까지 다 가지고 간다. 그루터기는 데리고 갈 수 없어 비탈에 남겨 놓는다. 멍하니 하늘 한가운데만 올려다볼 나이테, 그 외눈에 오래도록 진물 솟구치리라. 거기부터 썩어가리라.

둘째 연은 이 시를 쓰게 된 모티브이기도 하다. 동네 비탈인지 산비탈에서 화자는 나무가 바싹 베어진 흔적, 그루터기를 본다. 화자가 눈을 돌리지 못할 만큼 커다란 그루터기였을 테다. ‘멍하니 하늘 한가운데만 올려다볼 나이테, 그 외눈에 오래도록 진물 솟구치리라.’ 나이테는 나무의 내부다. 동물만큼은 아니지만, 식물도 감춰져 있어야 할 부위가 드러나 있는 건 섬뜩하다. 베어진 지 얼마 안 돼 눈부시게 깨끗한 나무의 속살, 차츰 거뭇해지리라. 물관과 체관이 한동안 부질없이, 애처롭게 작동하리라. 나무를 벤 이, 아니 나무를 베라고 지시한 이는 알까. 그 나무의 ‘하늘 가까웠던 잔가지와 수시로 흔들리던 그늘과 새봄까지 다’ 알고서도 그러는 걸까. 베어져 나간 나무 그루터기를 우연히 마주친 화자는 그 처연함에 전율하면서 거기 제 모습을 겹친다. 둘째 연의 나무는 쓰러뜨려진 나무인데 첫 연의 나무는 스스로, 아니면 저절로 쓰러지는 나무다.

‘햇살 쪽으로’ ‘남쪽으로’, ‘싹눈과 꽃눈이 쏠려 있는’ 나무는 화자 자신이다. 그런데 화자는 ‘한곳으로만 내닫던 몸과 마음을 잡아당기려’ 했다. 화자는 실제 나무가 아니기에 욕동대로만 살 수 없는 것이다. 이성과 양식의 냉엄함으로 한없이 졸아들면서도 자꾸 기울어지다가, 견디지 못하여 그 나무 밑동을 제 손으로 싹둑 베어버렸나 보다. 그랬으면서도 화자인 나무는 ‘네 눈길 없이는 다시는 싹 나지 않으리라’고 미련을 보인다. 실제 나무는 그루터기만 남은 뒤에는 무슨 수를 써도 다시는 싹 나지 못한다.

황인숙 시인

황인숙의 행복한 시 읽기

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

데스크가 만난 사람

구독

-

김도언의 너희가 노포를 아느냐

구독

-

‘그린스완’ 시대, 숲이 경쟁력이다

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

北 남포항서 유조선 포착…“정제유 수입량, 유엔 제재 한도 넘어선 듯”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

9·19정지 다음날 뜬 ‘B-1B’ 7년만에 폭탄투하 훈련

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![진압봉에서 소총 무장으로… 달라진 연평도 해병대원들의 해안 경계 모습[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125305190.1.thumb.jpg)

![[황인숙의 행복한 시읽기]한복](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/08/13/65713734.2.jpg)

![[황인숙의 행복한 시 읽기]마지막 편지](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/08/11/65674894.2.jpg)

![[황인숙의 행복한 시 읽기]그리움](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/08/08/65641561.2.jpg)

댓글 0