―오은(1982∼)

밥을 먹고 쓰는 것.

밥을 먹기 위해 쓰는 것.

한 줄씩 쓸 때마다 한숨 나는 것.

나는 잘났고

나는 둥글둥글하고

나는 예의 바르다는 사실을

최대한 은밀하게 말해야 한다. 오늘밤에는, 그리고

내 자랑을 겸손하게 해야 한다.

혼자 추는 왈츠처럼, 시끄러운 팬터마임처럼

달콤한 혀로 속삭이듯

포장술을 스스로 익히는 시간.

다음 버전이 언제 업데이트 될지는 나도 잘 모른다.

다 쓰고 나면 어김없이 허기.

아무리 먹어도 허깨비처럼 가벼워지는데

몇 줄의 거짓말처럼

내일 아침 문서가 열린다.

문서상 오늘의 나는 어제의 나다.

화자는 이력서를 쓰는 요령도 알려준다. 직장사회는 ‘잘나고 둥글둥글하고 예의 바른’ 사람을 원하니까 내가 바로 그런 사람이라는 걸 어필해야 한다. 자랑을 하되 겸손하게! 이력서를 쓰는 시간은 ‘포장술을 스스로 익히는 시간’. ‘혼자 추는 왈츠처럼, 시끄러운 팬터마임처럼’ 낯간지러운 이 짓을 하고, 하고, 또 해야 한다. 지긋지긋하다. 스스로가 초라하게 느껴지고, 힘이 빠지고, 허기가 진다. 취직이여, 부르다가 내가 죽을 것 같은 이름이여!

이력(履歷), 즉 ‘지금까지 닦아 온 학업이나 거쳐 온 직업 따위의 경력’을 적어 사회적 존재로서의 나를 문서로 작성한 것이 이력서다. 거기 한 줄이라도 더 올리면 취직하는 데 유리하겠지. 요즘 청년들이 입에 달고 사는 ‘스펙’이란 말에 넌덜머리가 날 때가 있었다. 그들 머릿속에는 ‘스펙’이라는 말밖에 없는 듯했다. 삶의 본질과 아무 상관없는, 껍질뿐인 스펙. 거기 매여 있는 모습이 아름답지 않았다. 그런데 젊은이들이 현실적 욕망만 강해서 그런 게 아니었구나. 생존이 걸린 취업의 길 위에서 치열하게 전술을 연마하는 것이었구나. 모쪼록 오늘밤 작성한 이력서로 직장의 문을 통과하시길!

황인숙 시인

황인숙의 행복한 시 읽기

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

월요 초대석

구독

-

오늘의 운세

구독

-

내가 만난 名문장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

지금 뜨는 뉴스

-

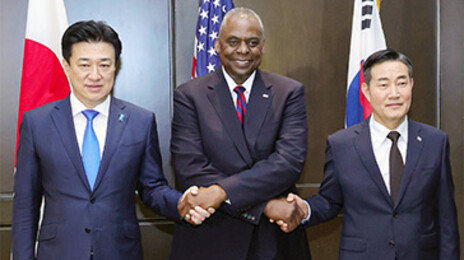

한미일, 해상-공중-사이버 동시다발 ‘프리덤 에지’ 훈련한다

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

젤렌스키 “中, 푸틴의 손아귀에 있어”

- 좋아요 개

- 코멘트 개

-

![[셀프건강진단]정기적으로 매일 챙겨 먹는 약이 4가지 이상이다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/125188020.1.thumb.jpg)

![[황인숙의 행복한 시 읽기]오래간만이다 522번](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/05/14/55154513.1.jpg)

![[황인숙의 행복한 시 읽기]이력서](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/05/13/55103959.1.jpg)

![[황인숙의 행복한 시 읽기]잔](https://dimg.donga.com/a/204/115/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/05/10/55046109.1.jpg)

댓글 0